Wiener Forscher entdecken, wie sich Embryos besser einnisten

Für Paare sind Fruchtbarkeitsprobleme oft eine enorme mentale Belastung.

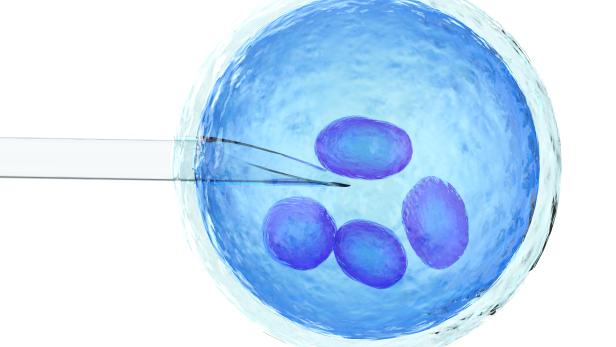

In Vitro wie im Mutterleib: Nach der Empfängnis entsteht bei der Frau aus der befruchteten Eizelle ein "Zellball" - eine Blastocyste -, der sich in der Gebärmutterwand einnistet. Mit menschlichen Stammzellen und Gebärmutter-Schleimhautzellen konnten Wiener Wissenschafter diesen Prozess nun im Labor nachstellen. Damit schufen sie ein Modell zur Erforschung der frühen Embryo-Bildung und seiner Einnistung. Auch hormonfreie Verhütungsmethoden wollen sie damit entwickeln. Ihre Studie erschien jetzt im Fachblatt Nature.

Blastoide überlebt 13 Tage im Labor

Die Wissenschafter um Nicolas Rivron vom Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien behandelten menschliche Stammzellen mit Substanzen, die drei Wachstums-Signalwege (Hippo, TGF-Beta und ERK) in den Zellen beeinflussen. Dadurch formierten sich "die richtigen Zellen an den richtigen Orten" und bildeten einen Zellball, der exakt so aussieht, wie eine natürlich entstandene Blastocyste, erklärte er: "Damit haben wir erstmals ein verlässliches Labormodell für frühe menschliche Embryos." Die Forscher nannten den so hergestellten Embryo-Zellball "Blastoide". Diese wurde im Labor 13 Tage alt und enthielt dann rund 300 Zellen, berichten sie.

Reaktion auf Hormonbehandlung

Als sie die Blastoide mit Gebärmutter-Schleimhautzellen (Endometrium-Zellen) in Kontakt brachten, passiere zunächst nichts, sagte Rivron. Behandelten die Forscher jedoch die Gebärmutterzellen mit Schwangerschaftshormonen, veränderte sich die Blastoide: Sie entwickelte eine rechte und linke Seite, und die Zellen aus dem Inneren sandten Signale an jene der Außenseite, woraufhin diese auf einer Seite "klebrig" wurden und sich an die Gebärmutter anhefteten. Offensichtlich hatten es diese Hormone der Gebärmutter-Schleimhaut ermöglicht, mit dem jungen Embryo zu kommunizieren, damit er die nötigen Schritte für eine Einnistung in die Wege leitet.

Schlüsselmomente in der Entwicklung verstehen

Mit dem Modell könne man demnach auch die Interaktionen zwischen dem jungen Embryo und der Gebärmutter studieren, meint der Forscher. Dadurch wäre es vielleicht möglich, die Chancen der Einnistung von Embryos zu verbessern, die durch künstliche Befruchtung erzeugt wurden. Selbst bei einer natürlichen Befruchtung würde die Hälfte von ihnen bei der Einnistung scheitern. "Das ist offensichtlich ein Schlüsselmoment - wenn man ihn verbessern kann, wäre die Erfolgsrate höher", so Rivron.

Natürliche Stoffe beeinflussen die Selbstorganisation der Stammzellen

Die Forscher entdeckten auch, dass die Zugabe des natürlichen Signalstoffes "LPA" (Lysophosphatidinsäure) die Selbstorganisation der Stammzellen stark verbessert. Damit könne man eventuell die Bildung natürlicher Embryos bei der In-Vitro-Fertilisations (künstlichen Befruchtung) fördern, schreiben sie in einer Aussendung.

Ansatz für neue Verhütungsmittel

Umgekehrt eigne sich das Labormodell mit den Blastoiden und Gebärmutterschleimhäuten auch, um neue, hormonfreie Verhütungsmethoden zu finden, meint Rivron: "Wir haben mehr als 50 Substanzen, die wir dafür testen wollen." Bei einer Substanz namens "SC144", die bestimmte Zellsignale blockiert und in den USA für die Krebstherapie zugelassen ist, entdeckten die Forscher, dass sie "die Anheftung wirksam hemmt und die Einnistung verhindern kann".

Ethische Grenzen nicht überschreiten

Für ethisch bedenklich halte er die Forschung mit Blastoiden nicht, allerdings müsse man klare Trennlinien ziehen, wie weit man dabei gehen darf, sagte Rivron. "Eine rote Linie, die wir nicht überschreiten wollen, ist zum Beispiel, dass diese Blastoiden nie in Menschen oder Tieren transplantiert werden." Sie sollten nur dazu dienen, im Labor die Mechanismen der Embryo-Entstehung und -Einnistung beim Menschen zu erforschen und neue Erkenntnisse für die Reproduktionsmedizin hervorzubringen.

Kommentare