Weltkrebstag: Wie Zellen Tumore besser erkennen können

Romana Gugenberger, Apeiron-Forschungschefin: „Wir nehmen an, dass sich Abwehrzellen, die sich gegen den Tumor richten, öfter teilen und die Bildung von Antikörpern erhöht wird.“

Gezielt werden Krebspatienten weiße Blutkörperchen aus dem Blut herausgefiltert. Mit der Zugabe eines kleinen Moleküls wird eine Bremse des Immunsystems in den Zellen gelöst: „Sie können danach den Tumor besser erkennen und bekämpfen“, erzählt die Molekularbiologin Romana Gugenberger anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar. „Diese Zelltherapie ist eines unserer Gründungsprojekte, das wir von der Pike auf entwickelt haben. Es soll eine neue Form der Krebsbehandlung werden.“

Gugenberger leitet die Forschung der Biotech-Firma Apeiron Biologics in Wien. Zuletzt sorgte diese mit ihrer Studie zu einer neuen möglichen Therapie gegen Covid-19 für Aufsehen (siehe "Zur Person"). Doch auch diese neue Form der Zelltherapie zählt zu den Schwerpunktprojekten.

Molekularbiologin

Romana Gugenberger ist Forschungsleiterin der Firma Apeiron Biologics in Wien. Die Molekularbiologin promovierte an der Universität Wien und arbeitete mehrere Jahre an der MedUni Wien im Bereich Herz-Kreislauf-Forschung und Tumorbiologie. Seit elf Jahren ist sie bei Apeiron und leitet die Zelltherapie-Forschung

Krebs und Covid-19

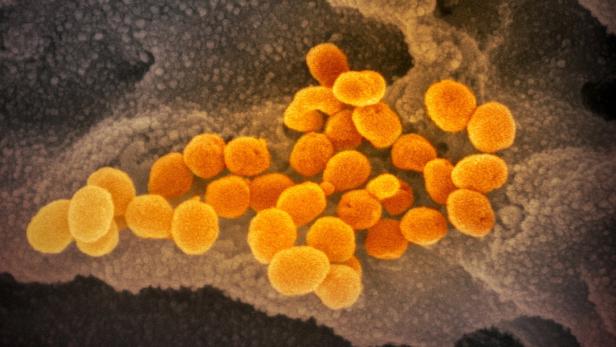

Josef Penninger hat 2003 Apeiron gegründet (heute ist er Aufsichtsratsmitglied). Die Firma ist auf Therapien gegen Krebs und Atemwegserkrankungen wie Covid-19 spezialisiert. Die Studie mit 200 schwer an Covid-19 erkrankten Patienten mit dem synthetischen Enzym APN01 ist abgeschlossen, derzeit werden die Daten ausgewertet. APN01 soll die Infektion von Zellen durch SARS-CoV-2 blockieren

„Nach fünf bis sechs Stunden geben wir den Patienten ihre Zellen zurück. Wir haben nur ein kleines Stück RNA, Erbinformation, hinzugefügt, das die Bauanleitung für diese Bremse des Immunsystems, das Protein Cbl-b, blockiert – dadurch kann dieses nicht gebildet werden.“

Wenig Nebenwirkungen

Dieser Effekt hält zwei bis drei Wochen an. „Wir nehmen die Bremse nur vorübergehend heraus, die Zellen sind nicht dauerhaft verändert. Dadurch haben wir auch keine schweren Nebenwirkungen gesehen, wie sie bei anderen Formen der Zelltherapie auftreten können.“

Rund 30 Patienten mit fortgeschrittenem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs haben in einer ersten Studie in den USA diese Zelltherapie bereits erhalten. „Dabei ging es vor allem um die Sicherheit – aber es hat sich auch gezeigt, dass sich ihr Zustand nicht verschlechtert hat.“ Ein Teil erhielt die Therapie einmal, ein anderer im Abstand von vier Wochen dreimal: „Bereits bei einer Einzelverabreichung war bei einzelnen Patienten das Immunsystem sechs Monate danach noch immer aktiver als vorher.“ Aktiver heißt: „Wir nehmen an, dass Abwehrzellen, die sich sofort gegen den Tumor richten, öfter teilten und so den Tumor besser angreifen konnten. Und wir vermuten, dass langfristig die Bildung von Antikörpern, Abwehrstoffen, gegen den Tumor erhöht wird.“

In den kommenden Monaten soll eine weitere Studie am Wiener AKH mit rund 60 Tumorpatienten starten: „Wir haben jetzt unsere Technologie weiter verbessert und konnten so die Zahl der Zellen, die wir zurückführen können, weiter erhöhen. Dadurch hoffen wir auch, zeigen zu können, dass die Tumore schrumpfen.“

Bereits in den vergangenen Jahren gab es bei mehreren Krebsformen (z. B. schwarzer Hautkrebs, Lungenkrebs) Erfolge mit Immuntherapien mit Antikörpern, die den Tumor quasi seiner Tarnkappe beraubten, die ihn vor dem Immunsystem unsichtbar macht. „Da wurden aber meistens Bremsen des Immunsystems an der Oberfläche der Krebszellen gelöst. Wir lösen eine Bremse im Zellinneren – das ist ein neuer, innovativer Ansatz.“

"Pille am Nachtkastl"

Apeiron arbeitet auch bereits am nächsten Entwicklungsschritt: Statt der Zelltherapie eine kleine Pille, die denselben Effekt hat – und neben der einfacheren Verabreichung auch wesentlich kostengünstiger wäre. Gugenberger: „Josef Penninger hat das einmal als Pille am Nachtkastl bezeichnet.“ Derartige Forschungsfortschritte finden derzeit im Schatten von Covid-19 wenig Beachtung. Und die Pandemie war für den Fortgang auch nicht förderlich: „Für Studien, die nichts mit Covid-19 zu tun haben, gab es Verzögerungen, weil ja zeitweise der Spitalsbetrieb reduziert war.“ Andererseits lenken die Erfolge kleiner Biontech-Firmen im Bereich von Covid-19 die Aufmerksamkeit von „Big Pharma“ auf die kleinen innovativen Firmen: „Es müssen nicht immer die Kleinen bei den Großen anklopfen.“

Die Immuntherapie werde jedenfalls einen ganz festen Fuß in der Krebstherapie bekommen und „neben klassischer Chemo- und Strahlentherapie ein zusätzlicher Behandlungsansatz werden“. Wobei die Therapie immer personalisierter werden wird: „Je genauer man die Tumorzellen des Patienten beschreiben kann, desto besser wird die Therapie anschlagen.“

Kommentare