Wlaschek-Erbe: Geheimnisvoll bis ins Grab

Wirklich klar ist nur eines: Von Karl Wlascheks Milliarden-Vermögen werden seine Erben nur wenig erben. Denn der Großteil des von Branchenexperten auf einen Verkehrswert von fünf bis sechs Milliarden Euro geschätzten Immobilienimperiums ist in der Karl Wlaschek Privatstiftung (KWPS) "gebunkert" (siehe unten). Darauf haben die Erben keinen Zugriff. Auch dann nicht, wenn sie dem geheim gehaltenen Kreis der Begünstigten angehören.

"Drei bis vier Prozent" seines Vermögens habe er, sagte der Billa-Gründer und Immobilien-Tycoon einmal, selbst behalten. Dieser Teil dürfte nun in die Erbmasse fallen. Wie dieses Vermögen dann aufgeteilt wird, ist ebenso geheim wie die Liste der Begünstigten.

Vater-Sohn-Zwist

Wer in einem Testament Haupterbe des "restlichen" Vermögens ist, gilt als Geheimnis. Eher unwahrscheinlich ist es Sohn Karl Philipp (40), der noch vor fünf Jahren als Nachfolger und Haupterbe galt. Denn der Haussegen zwischen Vater und Sohn hängt, wissen Freunde, seit geraumer Zeit wieder schief. Freunden gegenüber soll Karl Philipp geäußert haben, dass er nicht an eine Versöhnung mit dem Vater glaubt.

Unterschiedliche Wege

Karl Wlaschek begann mit dem Aufbau seines heute Milliarden schweren Immobilienimperiums ganz anders und typisch wienerisch: Mit einem Zinshaus. Mittlerweile sind es allein in der Wiener Innenstadt 60 Objekte, die der Billa-Gründer über die Jahre erworben hat. Die Liste der prominenten Adressen ist lang, sie reicht über die Börse am Schottenring über das Hilton Vienna Plaza bis zum Schlosshotel Velden. Das besondere Steckenpferd des Milliardärs aber waren die Wiener Innenstadt-Palais: Ferstl, Esterházy , Harrach, Hardegg und Kinsky konnte er sein Eigen nennen, um nur einige aufzulisten.

Häuser steigen im Wert

Die angekauften Zinshäuser, Hotels und Bürotürme wurden nicht gedreht, also nicht (gewinnbringend) weiterverkauft, sondern saniert, ausgebaut und im Bestand gehalten. Die Wertsteigerung kann sich sehen lassen. "In den vergangenen sieben Jahren hat ein Innenstadt-Palais oder ein Zinshaus im ersten Wiener Gemeindebezirk um 30 bis 40 Prozent an Wert zugelegt", nennt Makler Michael Ehlmaier, EHL Immobilien, ein Beispiel.

Grundsätzlich lässt sich der riesige Immobilienbesitz in zwei Gruppen einteilen: auf der einen Seite in Zinshäuser und Palais, auf der anderen Seite die rund 60 Billa-Filialen, für die noch immer Mieteinnahmen an Wlascheks Firmen fließen. Die Amiola AG hat im Vorjahr vom Bauträger Süba ein Neubau-Wohnprojekt (6300 Quadratmeter) in der Rieplstraße am Wiener Hauptbahnhof erworben.

Verkaufen verboten

An der Spitze des milliardenschweren Immobilien-Imperiums steht die Karl Wlaschek Privatstiftung, die 1993 gegründet wurde. "Stiftungszweck ist in erster Linie die Begünstigung der Allgemeinheit", heißt es in den Firmenbuch-Urkunden. "Die Begünstigung erfolgt durch Erwerb, Sanierung und Erhaltung denkmalgeschützter sowie für das Stadtbild Wiens bedeutsamer Gebäude." Auch Zuwendungen "an gemeinnützige und wohltätige Einrichtungen zählen zu den wesentlichen Aufgaben".

Zugleich wurde festgelegt, dass Ausschüttungen an Begünstigte bzw. Privatpersonen nur einen untergeordneten Zweck haben. Die Namen der Begünstigen werden in den öffentlich zugänglichen Urkunden nicht erwähnt. Unter der Stiftung firmiert die wohl dotierte Holding KWPS Immobilien GmbH, die im Geschäftsjahr 2013 mit 520 Millionen Euro Kapitalrücklagen ausgestattet war. Neuere Unterlagen liegen im Firmenbuch-Gericht noch nicht vor.

Schöne Gewinne

Das operative Geschäft verteilt sich auf drei Aktiengesellschaften: die Amisola, die Estrella und die Novoreal. Die drei Unternehmen haben laut Creditreform ein Anlagevermögen im Wert von insgesamt 1,93 Milliarden Euro in den Büchern und erwirtschafteten rund 131,77 Millionen Euro Mieterlöse. Unter dem Strich schrieben sie rund 25 Millionen Euro Nettogewinn. Aufgrund der saftigen Erträge aus den Vorjahren ist der Bilanzgewinn auf insgesamt rund 234,64 Millionen Euro gewachsen.

Die Wlaschek-Gruppe hält ihre Kosten gering. "Das Management ist mit zwei Vorständen und etwa zwei Handvoll Mitarbeitern sehr schlank aufgestellt", sagt Michael Ehlmaier, Chef der Immobilienmakler-Firma EHL zum KURIER. "Die Gruppe ist äußerst professionell aufgestellt und agiert beim Ankauf sehr konservativ." Im Gegensatz zu Immobilienfonds zielt man nicht auf kurzfristige Renditen ab. Die potenziellen Übernahmeobjekte werden auf eine langfristige Ertragslage hin – zum Teil über Jahrzehnte hinaus – geprüft. "Die Verwaltung und die Vermietung ist an externe Dienstleister ausgelagert", sagt Ehlmaier, der für die Wlaschek-Gruppe Büros vermietet.

Mit dem Tod Wlascheks ist im mächtigen Stiftungsbeirat, der alle Entscheidungen ab einem Betrag von 25.000 Euro absegnen muss, ein Sessel freigeworden. Der Beirat muss mindestens drei und darf höchstens vier Mitglieder haben. Die übrigen Beiräte können nun einen Nachfolger bestellen.

Direkte Nachkommen

Wlaschek hat aber schon zu Lebzeiten festgelegt, dass "nach seinem Tod Begünstigte oder deren Angehörige nicht die Mehrheit im Stiftungsbeirat haben dürfen". Andererseits hat esin der Stiftungsurkunde auch fetsgehalten, dass nach seinem Tod ein Mitglied des Stiftungsbeirat vom Gericht abzuberufen, wenn das alle übrigen Mitglieder des Beirats übereinstimmend beantragen. Mit einer Ausnahme: Ist ein Stiftungsbeirat "ein Nachkomme des Stifters Karl Wlaschek "in gerader Linie", sprich offenbar ein direkter Nachkomme, so darf diese Person nicht aus dem Beirat abgewählt werden.

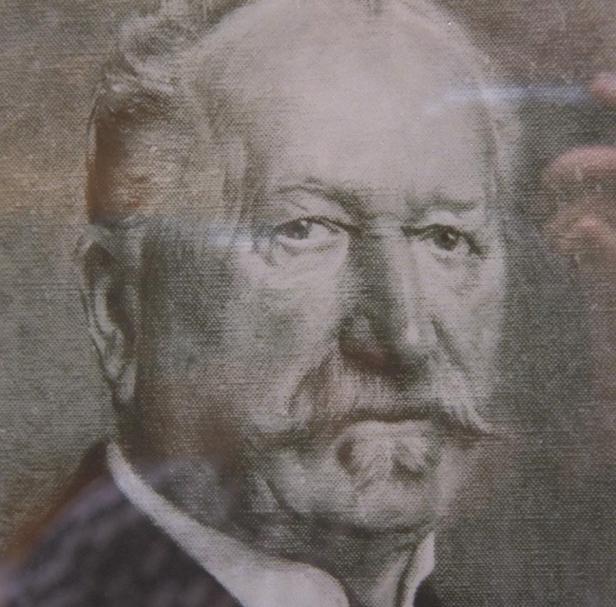

Zwar nicht vom Tellerwäscher, sehr wohl aber vom Bar-Pianisten zum Milliardär hat es Karl Wlaschek gebracht. Der in der Vorwoche verstorbene "Billa"-Gründer war eine der letzten Unternehmerpersönlichkeiten, die ohne Startkapital zu sagenhaftem Reichtum gelangten. Die meisten Millionärs- und Milliardärsfamilien unserer Zeit – von Porsche über Palmers, Meinl und Manner bis zu den Schwarzenbergs – brachten es durch Erbschaft in den Club der Superreichen.

Meinl fing klein an

Die Auto-Dynastie

Bier, Senf und Essig

Fast ein Jahrhundert zählte Palmers zu Österreichs Parade–Familienunternehmen. Ludwig Palmers hatte 1914 in Innsbruck das erste Wäschegeschäft eröffnet, in der Zweiten Republik expandierte der Betrieb auf 300 Standorte in 15 Ländern. Seniorchef Walter Palmers wurde 1977 entführt – und nach vier Tagen gegen eine Lösegeldzahlung in Höhe von 30 Millionen Schilling freigelassen. Auch wenn die Firma im Jahr 2004 an eine Investorengruppe verkauft wurde, befindet sich die Familie durch Industrie- und Immobilienbesitz mit mehr als einer Milliarde Euro immer noch auf Platz 30 der reichsten Österreicher.

Der "Hendl-Jahn"

In ganz anderen zeitlichen Dimensionen rechnen Adelshäuser wie Esterházy, Liechtenstein und Schwarzenberg, die ihr Vermögen in Jahrhunderten aufbauten. So begründeten die Schwarzenbergs ihren Reichtum im Jahr 1617, als der 31-jährige Georg Schwarzenberg eine 82-jährige Witwe heiratete, die dem Geschlecht ihr durch fünf vorherige Ehen ererbtes Vermögen vermachte. Die land- und forstwirtschaftlichen Besitzungen der fürstlichen Familie gehen heute noch (Rang 78 mit einem Wert von rund 300 Millionen Euro) auf diesen Coup zurück.

Die Karajan-Millionen

Seit Generationen zu den Reichen in Österreich zählen die Familien Swarovski, Mayr-Melnhof und Manner; Ausnahmeerscheinungen als Selfmade-Millionäre, die wie Karl Wlaschek bei Null begonnen haben, sind "Red Bull"-Erfinder Dietrich Mateschitz, Autozulieferer Frank Stronach sowie Airliner Niki Lauda. Und: Auf Platz 56 der reichsten Österreicher liegt mit einem 500-Millionen-€-Vermögen Eliette von Karajan, deren 1989 verstorbener Mann Herbert von Karajan 300 Millionen Tonträger verkauft hat.

Weit mehr reiche "Tellerwäscher" als in Europa gab es in den USA. So gründete der als Sohn eines Hausierers geborene John D. Rockefeller im Alter von 19 Jahren eine kleine Ölfirma und baute sie zur "Standard Oil Company", dem größten Erdölraffineriebetrieb der Welt, aus. Als er 1937 mit 98 Jahren starb, hinterließ er ein Vermögen, das heute 300 Milliarden Dollar entspricht. Damit war er der reichste Mann aller Zeiten.

Dass Amerika das "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" sei, ist nur noch ein Mythos: Laut einer Studie der "American University" in Washington ist die Chance, heute in den USA aus einer unteren sozialen Schicht hinauf zu kommen, weit geringer als in Europa oder gar in China, Indien und Russland.

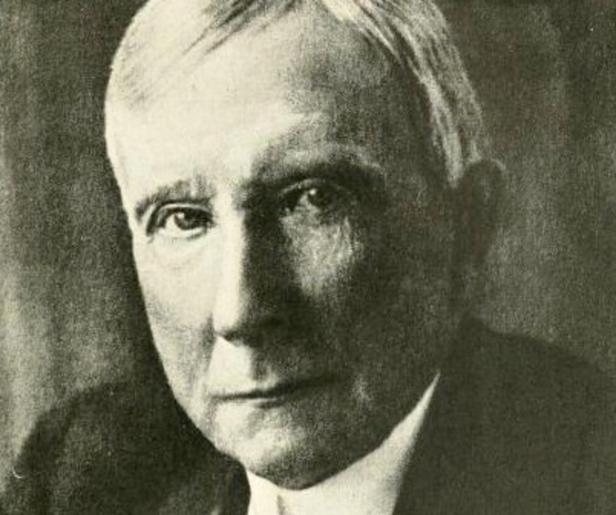

"Ari" Onassis

Aristoteles Onassis war der klassische Self-Made-Milliardär des 20. Jahrhunderts. Er verließ 1922 im Alter von 16 Jahren mit 60 Dollar in der Tasche seine griechische Heimat und versuchte in Buenos Aires als Laufbursche, Telefonist und Hotelpage sein Glück, ehe er sich durch Fälschung seiner Papiere vier Jahre älter machte, um als selbstständiger Kaufmann arbeiten zu können. Nach der Weltwirtschaftskrise 1929 kaufte "Ari" Onassis billig die Schiffe einer pleite gegangenen Reederei, die er zu einer der größten Ölflotten der Welt ausbaute. In den 1950er-Jahren besaß Onassis 30 Reedereien mit fast 1000 Schiffen.

Onassis glaubte mit seinem Geld alles "kaufen" zu können – auch begehrte Frauen: So war er lange mit der Operndiva Maria Callas liiert, ehe er 1968 Jackie Kennedy, die Witwe des US-Präsidenten John F. Kennedy heiratete.

Kommentare