Her mit dem Taschengeld! Eltern und Schulen in der Pflicht

Im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte über steigende Kreditzinsen wird wieder einmal die Finanzbildung der Österreicher thematisiert. Deren Wissen liegt, wie der KURIER berichtete, im europäischen Mittelfeld. Doch wer soll für Gelderziehung von jungen Menschen, die noch nicht eigenverantwortlich veranlagen oder Kredite aufnehmen dürfen, zuständig sein?

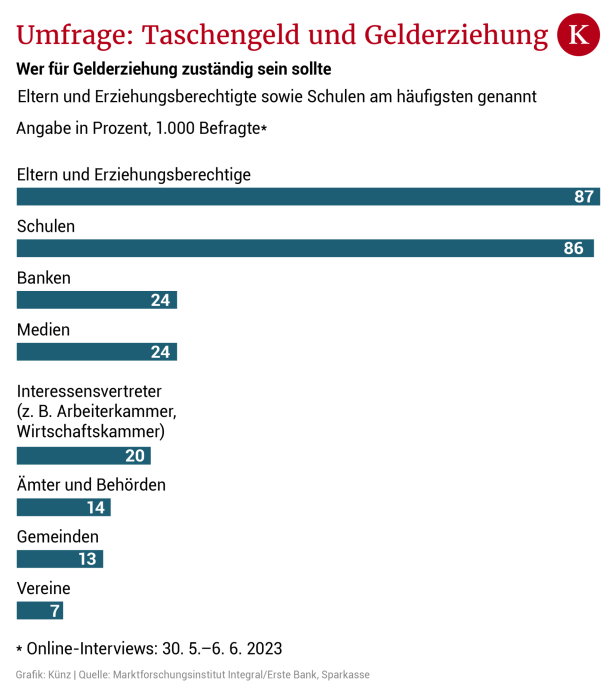

Die Antwort ist eindeutig: Eltern und Erziehungsberechtigte. Diese werden von 86 Prozent von 1.000 Befragten im Rahmen einer repräsentativen Integral-Umfrage im Auftrag der Erste Bank zum Thema „Gelderziehung“ genannt. Gleich dahinter rangieren die Schulen.

➤ Mehr lesen: Wie gut ist Ihr Finanzwissen? Zehn Fragen, zehn Antworten

94 Prozent der Österreicher halten Geldwirtschaft in der Erziehung für sehr bzw. eher wichtig. 47 Prozent sind der Meinung, dass die Gelderziehung bereits vor dem Schuleintritt beginnen soll. 42 Prozent sehen das Volksschulalter als besten Startpunkt. Nur sechs Prozent halten den Wechsel in AHS oder NMS für den richtigen Zeitpunkt.

52 Prozent halten Taschengeld für ein sehr gutes Mittel, um Kindern den Umgang mit Geld zu lernen, weitere 33 Prozent als eher gutes. Zusammen also 85 Prozent. Bei der Befragung vor sechs Jahren waren es 79 Prozent.

Für viele die schwierigste Frage: Wie hoch soll das Taschengeld eigentlich sein? „Aus dem Bauch heraus ist das natürlich schwer zu sagen“, sagt Philip List, Leiter des Erste Financial Life Park (FLiP) in Wien. Das hänge von vielen Faktoren wie dem Alter, der Kinderanzahl im Haushalt und natürlich dem Familieneinkommen ab.

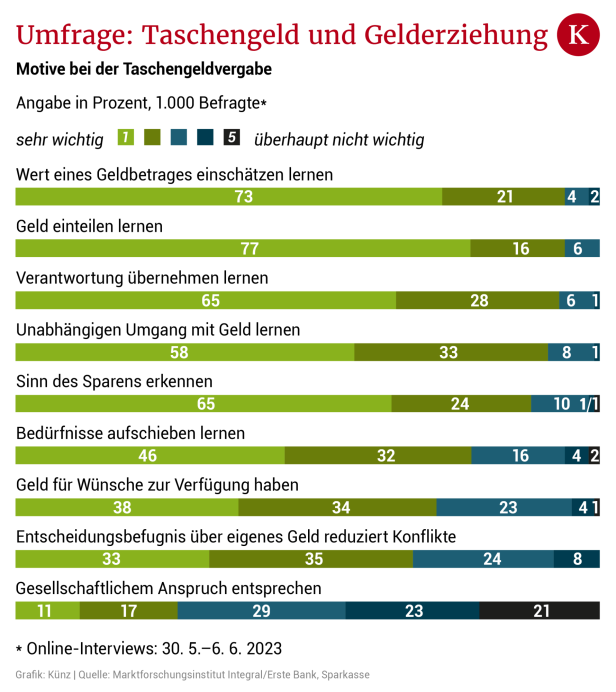

„Auch wenn die Kinder und Jugendlichen da sicher anderer Meinung sind, geht es beim Taschengeld nicht nur um die Höhe, sondern eher darum den verantwortungsvollen Umgang mit Geld in einer gesicherten Umgebung zu lernen.“ Besonders relevante Motive bei der Taschengeldvergabe sind „Wert eines Geldbetrags schätzen lernen“, „Geld einteilen“ und „Verantwortung übernehmen“.

Die Finanzexperten des Erste Financial Life Park (FLiP) haben folgende Tipps für Eltern mit Schulkindern zusammengefasst:

- Schulbeginn als Starttermin nutzen: In der Volksschule noch wöchentliches, später auf monatliches Taschengeld umstellen, um auch das langfristige Budgetieren zu fördern.

- Taschengeld steht zur freien Verfügung, Kinder müssen dafür aber auch die Verantwortung übernehmen lernen.

- Taschengeld regelmäßig und pünktlich auszahlen, zeigt, dass Vereinbarungen verbindlich sind.

- Kein Taschengeld für die Mithilfe im Haushalt: Als Familienmitglied im Haushalt mit anzupacken, sollte nicht als Extraleistung abgegolten werden. Wenn der Nachwuchs Arbeiten im Haushalt erledigt, die über das übliche Maß hinausgehen, kann dieser persönliche Einsatz gesondert entlohnt werden.

- Taschengeld nicht als Bestrafung streichen, da es unabhängig von Leistung ausbezahlt wird. Eine Erhöhung bei guten Schulnoten oder eine Streichung bei schlechten würde das Taschengeld zum Belohnungs- und Strafinstrument degradieren.

- Mit gutem Beispiel „voransparen“: Genau wie beim Gehalt sollte auch vom Taschengeld regelmäßig ein Teil zum Sparen beiseitegelegt werden. Für junge Kinder bieten sich auch kleine Lerngeschichten rund um das Sparen an, um an das Thema heranzuführen.

- Grundbedürfnisse sind kein Fall für das Taschengeld: Notwendige Ausgaben für Schulsachen, Essen und Kleidung sollten nicht mit Taschengeld bezahlt werden. Sollte sich das Kind tagsüber selbst versorgen, so sollte ihm dafür gesondert Geld mitgegeben werden. Ausnahmen sind beispielsweise eine mutwillige Zerstörung oder der unbedingte Wunsch nach einem besonders teuren Kleidungsstück.

- Taschengeld an Haushaltseinkommen der Familie anpassen. Wichtig ist, mit dem Kind darüber zu reden und die Höhe des Taschengelds im Kontext des Haushaltseinkommens zu erklären.

Steuern

Im Rahmen der Umfrage wurde auch das Wissen der Österreicher bezüglich Steuern ermittelt. Das Ergebnis: Den höchsten Bekanntheitsgrad erreichen Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Gut 7 von 10 Befragten meinen, sie wüssten genau, was sich dahinter verbirgt. Am wenigsten wissen sie, was mit Körperschaftssteuer gemeint ist.

➤ Mehr dazu: Hohe Kreditzinsen: Wie stark belasten sie die Bevölkerung wirklich?

26 Prozent denken, sie wüssten ganz genau, was der Staat mit den Steuern und Abgaben macht, 58 Prozent wissen es ungefähr, 16 Prozent haben „keine Ahnung“. 7 von 10 Befragten finden, das Wissen um Geld, Steuern und Abgaben werde in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen.

Kommentare