Raumfahrt-Branche: 320 Millionen Euro ESA-Beitrag sind nicht genug

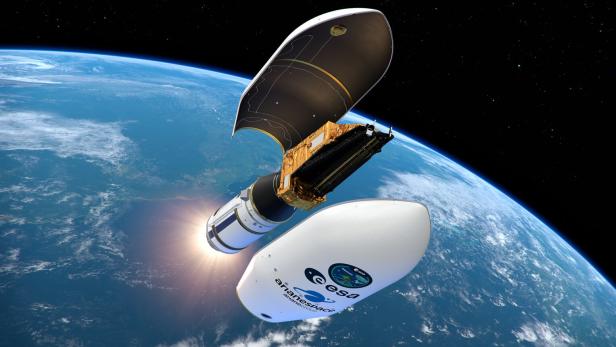

ESA-Trägerrakete setzt Satelliten im Erdorbit aus.

Zusammenfassung

- Österreichische Raumfahrtunternehmen fordern eine Erhöhung des ESA-Beitrags auf 500 Millionen Euro, um größere Beteiligung an Schlüsselprojekten wie LEO-PNT zu sichern.

- Die Branche betont, dass höhere Investitionen in Weltraumprojekte wirtschaftliche Vorteile und technologische Innovationen für Österreich bringen würden.

- Das neue europäische Satelliten-Joint-Venture "Projekt Bromo" könnte den Wettbewerb verringern und kleineren Unternehmen Nachteile bringen.

Ende November findet in Bremen das nächste Ministerratstreffen der europäischen Weltraumorganisation ESA statt. Dabei wird das Budget für die kommenden drei Jahre beschlossen. Österreich wird seinen Beitrag von zuletzt 260 Millionen Euro auf 320 Millionen Euro aufstocken, wie Infrastrukturminister Peter Hanke bereits im Frühling angekündigt hat. Die heimische Raumfahrt-Branche frohlockt angesichts dessen aber noch nicht. Sie will noch mehr und kann das begründen.

Österreich könnte bei Satellitennavigation den Ton angeben

Das Projekt LEO-PNT sei ein gutes Beispiel, meint Kurt Kober, Geschäftsführer von Beyond Gravity Austria. „Es geht dabei um eine resilientere Variante von GPS bzw. dessen europäischem Pendant Galileo.“ Die Satelliten der gängigen Navigationssysteme werden in über 20.000 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche positioniert. Ihre Signale können durch die Distanz aber relativ einfach gestört werden. Eine Konstellation im niedrigen Erdorbit, in 500 bis 600 Kilometer Höhe, könnte widerstandsfähiger, schneller und genauer sein.

Die Österreich-Niederlassung von Beyond Gravity sei aufgrund ihrer Expertise bei Satellitennavigation prädestiniert, um bei diesem Projekt federführend zu sein. Bei der Auftragsvergabe entscheidet die ESA allerdings nach nationaler Beteiligung. Je nachdem, wie hoch die Beiträge sind, die ein Land leistet, fällt die Rolle im Projekt kleiner oder größer aus. Kober befürchtet, dass seinem Unternehmen bei den aktuell vorgesehenen österreichischen Beiträgen „nur noch die Brotkrümel“ bleiben.

Beteiligung an Infrastruktur nur mit mehr Mitteln möglich

So wie Beyond Gravity gehe es auch einigen anderen heimischen Weltraum-Unternehmen, sagt Kober. Er ist Beirat der Vereinigung Austrospace. Die Branchenvertretung fordert, dass die Regierung 500 Millionen Euro an ESA-Beiträgen für die kommenden drei Jahre locker macht. „Mit 320 Millionen Euro würden wir stagnieren.“

Bei Programmen wie LEO-PNT werde „unsichtbare Infrastruktur“ errichtet, die in Zukunft etwa von Energie-, Mobilfunk-, Logistikunternehmen sowie vom Militär genutzt werde. „Der Weltraum ist einfach eine Wachstumsbranche. Wenn andere Länder mehr investieren, wird unser Anteil am ESA-Budget kleiner. Somit können wir uns weniger an großen Programmen beteiligen.“ Besonders notwendig seien höhere Investitionen in die Wahlprogramme der ESA, aus denen Staaten im Gegensatz zu den Pflichtprogrammen frei wählen können.

Ministerium kann nicht mehr Geld verteilen

Aus dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur heißt es, dass der Weltraumsektor eine "Trägerrakete für den Standort Österreich" sei. Man wolle ihn im Rahmen der Industriestrategie 2035 mit gezielten Investitionen stärken. Das sei bei der schwierigen budgetären Lage allerdings kein leichtes Unterfangen.

Das Argument, dass die Regierung aus Budgetnöten nicht mehr zahlen könne, versteht Kober einerseits. Andererseits gebe es mehrere Studien dazu, die zeigen, dass sich Investitionen für Staaten vielfach rentieren. „Im Raumfahrt-Bereich geht es um Hochtechnologie, um super bezahlte Arbeitsplätze und um Sekundärtechnologien.“

Europäischer "Big Player" macht Geschäft nicht einfacher

Mit „Projekt Bromo“ entsteht gerade ein großes europäisches Satellitenunternehmen. Das geplante Joint Venture von Leonardo, Thales und Airbus werde kleineren Raumfahrtunternehmen das Leben nicht einfacher machen. „Ich glaube, es wird dadurch mehr Verlierer als Gewinner in Europa geben“, sagt Kober.

Wenn die Produktportfolios der drei Konzerne zusammengelegt werden, blieben weniger Nischen übrig. Die ESA würde „mehr oder weniger einen einzigen Lieferanten von Satelliten und Raumstationen bekommen“. Fehlende Konkurrenz könnte zu steigenden Preisen führen.

Kommentare