Winterspiele in Mailand-Cortina: So nah und doch so weit auseinander

Cortina ist zum zweiten Mal nach 1956 Schauplatz der Olympischen Winterspiele

Idealerweise müsste sich Horst Nussbaumer für Olympia klonen. Oder im Zweifel einige Doppelgänger anheuern. Anders ist es für den neuen Präsidenten des ÖOC ein Ding der Unmöglichkeit, bei den Winterspielen im Februar möglichst viele österreichische Athleten zu verfolgen.

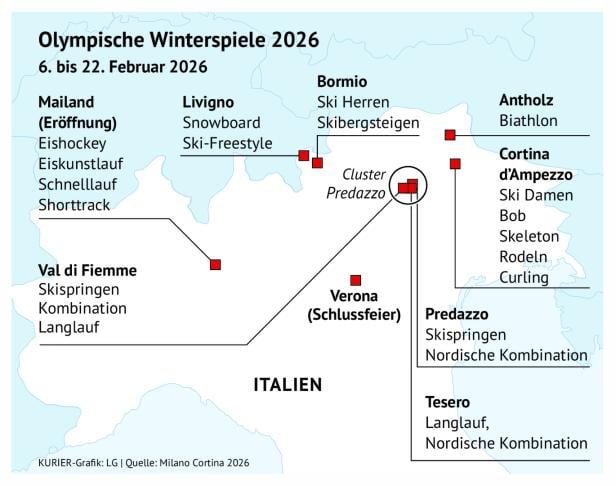

Offiziell heißen die Spiele Mailand-Cortina 2026, tatsächlich verstecken sich dahinter sechs Wintersportorte in mehreren italienischen Provinzen, die viele Autostunden voneinander entfernt sind.

Von Bormio (Austragungsort der Ski-Herrenbewerbe) nach Cortina d’Ampezzo (Ski-Frauen) ist es im Winter eine halbe Weltreise.

Es sind Olympische Winterspiele der weiten Wege

„Auf der Landkarte sieht das alles ja sehr fein aus“, sagt Nussbaumer, „aber wenn man dann die Berge dazwischen sieht und es vielleicht auch noch schneit, dann ist es eine Herausforderung.“

Dreieinhalb Jahre Vorbereitung

Seit gut drei Jahren planen und organisieren die Verantwortlichen beim Österreichischen Olympischen Comité den Auftritt bei den Winterspielen 2026.

Aber obwohl das Großereignis so nahe wie schon lange nicht mehr ist – von der österreichischen Landesgrenze sind es nur maximal eineinhalb Autostunden nach Cortina, Bormio und Antholz – muss das Team Austria einen logistischen Aufwand betreiben wie noch nie zuvor.

Großer Aufwand

„Die Spiele sind so herausfordernd, weil es sechs Wettkampfcluster gibt“, erklärt ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch. „Wir sind als Wintersportnation in allen Clustern vertreten. Das haben nur wenige olympische Komitees.“

Das ÖOC hat den Anspruch, allen Athleten bei diesen so komplizierten Winterspielen in Norditalien perfekte Rahmenbedingungen zu bieten.

ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer (li.) und Generalsekretär Florian Gosch

Zwischen 110 und 120 österreichische Sportler werden zu Olympia reisen, mit dem gesamten Betreuerstab wird das ÖOC-Aufgebot mehr als 300 Personen umfassen – die größte heimische Abordnung in der Geschichte von Winterspielen.

„Wir müssen alle Cluster bespielen und unseren Athleten an allen Orten den gleichen Service bieten“, sagt Generalsekretär Gosch. Das beginnt bei der medizinischen Betreuung, geht weiter über die Presseabteilung bis hin zu den offiziellen Delegations-Mitgliedern.

Wo bei früheren Winterspielen mitunter zwei Mitarbeiter gereicht haben, benötigt man nun die doppelte oder dreifache Anzahl.

Hohe Kosten

Das wirkt sich natürlich auch auf die Kosten aus. 2022 musste das gesamte Olympia- Team samt Equipment nach Peking geflogen werden. Obwohl diese hohen Transportausgaben 2026 wegfallen, wird Mailand-Cortina zumindest gleich teuer wie die Spiele in China.

„Die gleichen Kosten, die wir in Peking für den Transport hatten, benötigen wir jetzt für die spezielle Logistik“, sagt Florian Gosch. „Aber über allem stehen natürlich die Athleten.“

Auch die Sportler werden 2026 andere Winterspiele als sonst erleben. Es gibt diesmal kein großes olympisches Dorf, in dem Tausende Athleten und Betreuer zusammenkommen.

Auch die Eröffnungsfeier wird gewöhnungsbedürftig: Im Mailänder San-Siro-Stadion wird am 6. Februar hinter der österreichischen Fahne nur eine Mini-Delegation einmarschieren. In Mailand, wo die Eisschnelllauf- und Eiskunstlauf-Bewerbe stattfinden, ist das ÖOC-Team nämlich nur durch eine Handvoll Athleten vertreten.

Kommentare