Fünf Jahre nach #MeToo im ÖSV: "Es ist kein Tabu mehr, darüber zu reden!"

"Du bist irgendwo aus dem Drautal her, oder?" Nach zwei Sätzen im Möchtegern-Hochdeutsch wird aus der Interviewerin plötzlich die Interviewte, und Nicola Werdenigg zeigt eindrucksvoll ihr großes Gespür für Menschen. 20 Jahre lebte die ehemalige Skirennläuferin und gebürtige Tirolerin in Kärnten. Um die Jahrhundertwende zog sie mit ihrem 2016 verstorbenen Mann und den drei Kindern in die Bundeshauptstadt.

Nicola Werdenigg erblickte am 29. Juli 1958 in Innsbruck das Licht der Welt und wuchs unter dem Mädchennamen Spieß in einer skisportbegeisterten Familie in Mayrhofen (Zillertal) auf. Nach ihrer Heirat 1984 mit Erwin Werdenigg bekam sie einen Sohn und zwei Töchter.

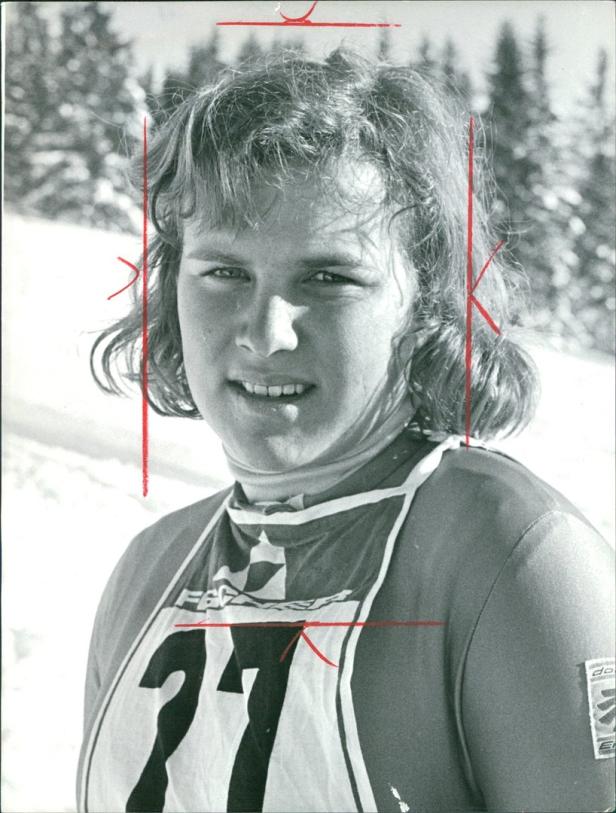

Sportliche Karriere: 1973 kam Nicola Werdenigg als 15-Jährige in den Nationalkader und wurde 1976 Olympia-Vierte in der Abfahrt.

"I bin so gern in Wien", sagt die 63-Jährige glücklich und erzählt von ihrer einzigen Enkeltochter, die sie am Abend noch sehen wird. Seit Jahren kämpft sie für eine Zukunft frei von Gewalt, Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen, wie sie es selbst im Skisport erleben musste.

KURIER: 2017 berichteten Sie öffentlich von Missständen im österreichischen Skisport und ihrer Vergewaltigung als 16-Jährige durch einen ÖSV-Teamkollegen. Wie kam es zu diesem mutigen Schritt?

Nicola Werdenigg: Themen wie (Macht)missbrauch machten mich immer schon narrisch. Meine Vergewaltigung habe ich vor 20 Jahren in der Therapie aufgearbeitet, und ich bin seitdem garantiert kein Opfer mehr, sondern eine sehr gestandene Betroffene. Das war die wichtigste Voraussetzung. Konkret gab es im Juni 2017 einen Volleyball-Trainer, der 57 Kinder missbrauchte. Dieser Mega-Skandal war nur eine Randnotiz in der österreichischen Presse. Als dann die Harvey-Weinstein-Geschichte und das #MeToo-Movement ins Rollen kamen, war es Zeit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die erste Reaktion des ÖSV und des damaligen Präsidenten Peter Schröcksnadel, der eine Klage in den Raum stellte und mich verbal attackierte, hat die Geschichte so richtig in alle Medien getrieben.

Hat sich im Skiverband seit damals etwas getan?

Der ÖSV wollte das Problem im eigenen Umfeld aufarbeiten. "Das mach ma selber, nix nach draußen – das klären wir intern", war Schröcksnadels Devise, aber das geht halt nicht. Er mag es selber nicht, wenn jemandem Gewalt angetan wird. Mit dem ÖSV führen wir erst jetzt ganz tolle Gespräche, seit Roswitha Stadlober Präsidentin ist. Das Gesprächsklima hat sich völlig geändert. Ihr ist das auch ein sehr wichtiges Anliegen.

Die junge Nicola Spieß wurde 1975 Abfahrtsmeisterin.

Glauben Sie, dass Athletinnen und Athleten sich heute sicher genug fühlen, um im Falle eines Missbrauchs diesen auch anzusprechen?

Das werden die nie nach außen tragen, so lange sie aktiv sind – außer es passiert etwas Wildes. 2018 war das der Fall. Ein Trainer wurde verurteilt. Die Eltern sagten, dass man da was tun muss. Was gut war, denn oft verdrängen Eltern das gerne und wollen es nicht wahrhaben. Klagen in diesem Bereich der sexualisierten Gewalt brauchen ein bisschen Mut, weil man vieles über sich ergehen lassen muss. Gerade, wenn man aktiv im Sport ist und sich einem Gerichtsverfahren stellen muss, hat man garantiert nicht den Kopf frei für den Sport.

Hat Präventionsarbeit eine sichtbare Wirkung?

Es gibt Studien, die zeigen, dass Fälle um 40 bis 50 Prozent zurückgehen, sobald das Thema angesprochen wird. Betroffene reden nicht darüber, weil sie Schuldgefühle haben und sich in Grund und Boden schämen. Kinder können selten einordnen, was mit ihnen passiert ist, weil der Trainer meist Vertrauens- und Respektsperson ist. Deshalb muss man ihnen erklären, wie viel Körperkontakt erlaubt ist.

Wie hat sich Ihr Leben seit 2017 entwickelt?

Das war ein großer Wendepunkt – in jeder Beziehung. Ich habe jetzt ein Ehrenamt, das mich in den kompletten Unruhezustand versetzt hat (lacht, Anm.), aber dadurch habe ich auch eine laute Stimme bekommen, die ich nicht nur gegen Machtmissbrauch im Sport nutze, sondern für alles Mögliche wie Menschenrechtsverletzungen und Flüchtlinge. Schon in der Schule galt ich als Revoluzzerin, das hilft mir. Ich kann nicht zuschauen, wenn Unrecht passiert.

Haben sich Beziehungen zu anderen verändert?

Ja, ich habe wegen dieser Geschichte einige verloren, aber mehr dazugewonnen und jetzt ein tolles Netzwerk.

Sie haben so viel in Ihrem Leben mitgemacht. Gibt es Entscheidungen, die Sie heute anders getroffen hätten?

Den Entschluss, Skirennen zu fahren, bereue ich nicht. Das ist ein wichtiger Teil in meinem Leben. Ich habe das so genossen und so gern gemacht. Es ist ein Privileg für einen jungen Menschen, wenn er auf einer abgesperrten Abfahrtspiste mit 140 km/h runterrasen darf. Das bereue ich absolut nicht. Bei der Situation, in die ich dann gekommen bin, wäre mir natürlich lieber gewesen, wenn es nicht passiert wäre, aber das kann ich nicht ändern – und das hätte auch zu einem anderen Zeitpunkt irgendwo anders passieren können.

Konnten Sie in den letzten fünf Jahren Veränderungen im Sport sehen?

Vieles hat sich verändert. Es ist kein Tabu mehr, über Missbrauch zu reden. Wir haben einen Verein für Betroffene gegründet. Wann immer ein Zeitungsbericht kommt, läuten bei mir sofort die Telefone – das ist total spannend. Erfahrungsberichte anderer geben Betroffenen Mut. Es gibt auch verschiedenste Anlaufstellen. Wir gründeten zudem eine Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch für Kunst, Kultur und Sport und wollen in diesem Sommer endlich mit der Arbeit beginnen. Es freut mich, dass diese drei Bereiche zusammengehören, denn die Problematiken und Systematiken sind sehr ähnlich. Kinder in der darstellenden Kunst fangen genauso früh an wie Sportlerinnen. Da gibt’s genauso körperlichen Leistungsdruck und strenge Hierarchien.

Was braucht es in Zukunft?

Vieles! Wir brauchen Studien, Aufklärungsarbeit und Budget, um auch juristisch etwas angehen zu können. Es gibt bereits einen Verhaltenskodex für Vereine. Das große Ziel wäre, die Einhaltung an Fördergelder zu knüpfen – da ist noch genug zu tun!

Nicola Werdenigg wurde 2017 ein Gesicht der #MeToo-Bewegung in Österreich und ist seit damals bei der Entstehung der Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch für Kunst, Kultur und Sport involviert.

Ein ähnliches Projekt startete Anfang des Jahres in der Schweiz. Bei dieser Ethik-Meldestelle (Swiss Sports Integrity) meldeten sich in den ersten drei Monaten bereits mehr als 90 Betroffene. Dass dieses Thema auch Männer betrifft, zeigt der jüngste Fall: Bradley Wiggins, Ex-Radprofi und fünffacher Olympiasieger, gestand Ende April, dass er mit 13 Jahren vom Trainer sexuell belästigt wurde.

Ergebnisse der Uni Wien

Konkrete Zahlen zu den Betroffenen gab es bislang in Österreich nicht. Ende Februar präsentierte die Uni Wien im Rahmen einer länderübergreifenden Studie erstmals Ergebnisse zum Thema "Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Sport".

Von 1.472 Befragten gaben 70 % an, Gewalt in Sportvereinen erfahren zu haben. 61 % psychische und 32 % körperliche Gewalt. Weitere 32 % erlebten sexualisierte Gewalt ohne sowie 16 % mit Körperkontakt.

"Alle erhobenen Zahlen bilden die Wirklichkeit nur unzureichend ab. Man geht von einer Dunkelziffer zwischen 15 und 30 % aus", sagt Barbara Kolb, Abteilung SAFE SPORT von 100 % SPORT. "Die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Thema ist gestiegen. Wo vor zehn Jahren noch eine massive Abwehrhaltung da war, kommen inzwischen zahlreiche Verbände und Vereine auf uns zu, die präventiv etwas tun wollen."

Kommentare