Ärger und Kopfschütteln: Das Fußball-Vokabular der Neuzeit

"Box? A Box is a Schachtel. Und ned da Strafraum!"

- Hans Krankl

Der 68-jährige Goleador war ein Kicker der alten Schule. Bei Hans Krankl heißt ein Strafraum noch Strafraum. Und über eine „falsche Neun“ kann der Vollblutstürmer ohnehin nur den Kopf schütteln.

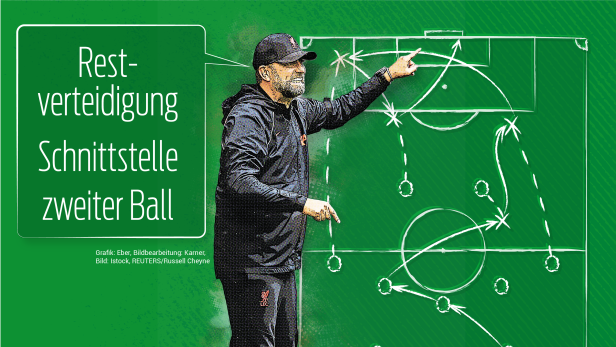

- Restverteidigung

Die Restverteidigung bilden jene Spieler, die sich im eigenen Ballbesitz, bei Angriffen oder auch offensiven Standardsituationen meist im Bereich der Mittellinie formieren, um „abzusichern“, sprich einen Konter des Gegners abzufangen und zu vermeiden. Die meisten Trainer ordnen diesbezüglich eine Ein-Mann-Überzahl in dieser Zone an. Sprich: Wenn ein Angreifer des Gegners auf einen Konter im Bereich der Mittellinie lauert, bleiben zwei Verteidiger in seiner Nähe. Defensiv denkende oder weniger mutige Trainer positionieren hier lieber drei Verteidiger gegen einen Stürmer.

- Doppelsechs

Eine Formation mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Wieso diese „Sechser“ genannt werden, hat historischen Hintergrund. Für internationale Spiele waren seit 1939 Rückennummern von 1 bis 11 vorgesehen, wobei die Nummern Hinweise auf die Positionen der Spieler in der taktischen Formation gaben. Ein System mit zwei echten Sechsern gilt aktuell schon wieder als veraltet. Die Positionen im zentralen Mittelfeld verschwimmen, eine Staffelung gilt als wichtig. So agiert eine Spur vor dem Sechser etwa der Achter und noch eine Etappe weiter vorne der Zehner.

- Box-to-Box-Spieler

Eine andere Bezeichnung für den „Achter“, der hauptsächlich auf der vertikalen Achse zu finden ist und das Spielfeld vorwiegend zwischen dem eigenen und dem gegnerischen Strafraum beackert. Im österreichischen Nationalteam trifft dies am ehesten auf Xaver Schlager zu.

- Halbraum

Obwohl oft vom Zentrum oder dem Spiel über die Seiten die Rede ist, unterteilte bereits Johann Cruyff das Spielfeld in mehrere Zonen. Aus horizontaler Sicht gibt es zwischen dem Zentrum und den Außenräumen Halbräume, in denen beim Vortragen eines Angriffes oft Spieler mit Fähigkeiten eines Regisseurs positioniert werden. Von hier aus können Mitspieler über die Seiten eingesetzt oder etwa Pässe ins Zentrum gespielt werden.

- Zwischenlinienspiel

Wenn sich eine Mannschaft in der Defensive formiert, dann tut sie das in Ketten. Vor einer Vierer- oder gar Fünferabwehrkette ist die Reihe an Mittelfeldspielern zu finden. Den Raum zwischen diesen verteidigenden Ketten gilt es für die angreifende Mannschaft zu besetzen. Spieler, denen man Qualität im Zwischenlinienspiel nachsagt, lassen sich geschickt in dieser Zone anspielen – oft mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Von hier aus folgt oft der Pass in die Tiefe oder vors Tor.

- Schnittstelle

Nicht zwingend nur ein hochdeutscher Begriff, im Fußball aber mit Sicherheit von ebenda transferiert. Die Schnittstelle ist der Abstand zwischen den Spielern im Defensivverbund. Sie dürfen bei Ihrem Hobbykickerl gerne weiterhin den tödlichen „Lochpass“ spielen.

- Den Gegner spiegeln

Wer dies tut, denkt eher defensiv und richtet sein eigenes Spiel nach jenem des Gegners aus. Spielt der Kontrahent etwa in einer 3-4-3-Formation, positioniert man die eigenen Spieler ebenso und forciert damit viele Zweikämpfe überall am Spielfeld. Alternativ zur Spiegelung könnte man etwa einem 3-4-3 mit einem 3-5-2 begegnen, um etwa im Mittelfeld eine personelle Überzahl herzustellen.

- Spiel gegen den Ball

Wozu gegen den Ball spielen? Gibt es dafür auch schon Punkte? Nein. Die Herrschaften auf der Trainerbank unterteilen gerne, wenn geübt wird. Trainiert wird das Spiel im eigenen Ballbesitz – sprich wenn man versucht, anzugreifen – und jenes, wenn der Gegner den Ball hat. Zweiteres könnte man in der Tat einfach „Defensivverhalten“ nennen.

- Angriffspressing

Der Name trügt: Pressing ist ein Mittel zur Verteidigung, sprich: Energisches Attackieren, wenn der Gegner den Ball hat. In diesem Fall trägt es seinen Namen, weil es im Angriffsdrittel oder auch letzten Drittel ausgeführt wird, also möglichst nahe am gegnerischen Tor. Der Sinn und Zweck: Möglichst kurze Wege vom Ballgewinn bis zum Torschuss. Früher hat man gesagt: „Vorne draufgehen“.

- Nach vorne verteidigen

Nach Ballverlust hat eine Mannschaft zwei Möglichkeiten: Sie lässt sich zurückfallen, um die Spieler vor dem eigenen Strafraum zu formieren. Oder aber: Man verteidigt nach vorne.

- Gegenpressing

Eine Version des energischen Attackierens nach Ballverlust. Es geht um die sofortige Ballrückeroberung, unabhängig von irgend einer Zone auf dem Feld.

- Zweite Bälle

„Wir müssen die zweiten Bälle gewinnen“ ist eine Vorgabe, die man beinahe wöchentlich von Trainern hört. Aber seit wann muss man nicht mehr Spiele gewinnen, sondern Bälle? Und wieso soll es plötzlich zwei davon geben? Das sogenannte Spiel auf den zweiten Ball ist ein moderner Ausdruck für Kick and Rush. Dem langen und hohen Pass (dies ist der erste Ball) folgt ein Kopfballduell. Den dann herunterfallenden „zweiten Ball“ gilt es zu erobern, um den Raumgewinn festzumachen. Dies kann sogar ein einstudiertes Mittel sein, wenn man mehrere Spieler rund um das geplante Kopfballduell positioniert.

- Falsche Neun

Die Rückennummer neun trägt historisch bedingt oft der Mittelstürmer, meist ein groß gewachsener. Eine falsche Neun ist ein Spieler, der nominell als einzige Spitze spielt, sich in Ballbesitz aber oft ins Mittelfeld zurückfallen lässt, um die gegnerische Defensive vor eine Aufgabe zu stellen. Wird der Spieler im Mittelfeld alleingelassen, kommt es zu einer Überzahlsituation. Folgt ihm ein Innenverteidiger, entsteht in der Abwehrkette wiederum eine Lücke, in die ein anderer Angreifer sprinten kann.

Kommentare