Angst vor der Klimakrise? Alle Lösungen liegen auf dem Tisch

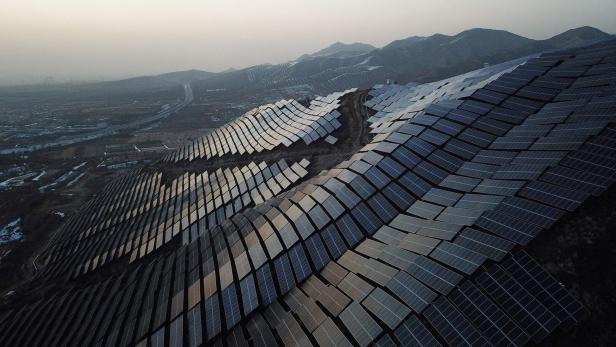

Ein Hügel in China, voll mit Photovoltaikpanelen.

Die Angst vor der Klimakrise ist allgegenwärtig. Viele Menschen fühlen sich regelrecht gelähmt von der Vorstellung einer unaufhaltsamen Erderwärmung, schmelzenden Gletschern und wachsenden Umweltkatastrophen.

Doch wer die aktuellen Entwicklungen aus historischer Perspektive betrachtet und sich nicht nur auf alarmierende Nachrichtenschlagzeilen verlässt, kann erkennen, dass die Menschheit durchaus in der Lage ist, gigantische Umweltprobleme wie die Klimakrise zu lösen.

Genau das ist die Kernbotschaft von Hannah Ritchie, Forscherin an der Universität Oxford und stellvertretende Herausgeberin von „Our World in Data“. Sie zeigt: Wir haben bereits große Schritte vollbracht – nun gilt es, die bereits vorhandenen Lösungen konsequent anzuwenden, weiterzuentwickeln und dabei wirtschaftlich attraktiv zu gestalten.

Vier Schlüsselbereiche

Um den Klimawandel einzudämmen, identifiziert Hannah Ritchie vier entscheidende Sektoren: Energie, Transport, Ernährung sowie Bauwesen und Industrie. In allen diesen Bereichen gibt es bereits Ansätze, die technische Machbarkeit mit wirtschaftlicher Vernunft verbinden.

Hannah Ritchie: „Hoffnung für Verzweifelte. Wie wir als erste Generation die Welt zu einem besseren Ort machen“. Piper. 384 Seiten. 22 Euro

- Energiesektor: Der Großteil der heutigen Treibhausgasemissionen stammt aus der Energiegewinnung, vor allem durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Die Lösung liegt darin, auf kohlenstoffarme Energiequellen umzusteigen: Solar- und Windenergie, Wasserkraft, Geothermie und gegebenenfalls auch Kernenergie. Ritchie weist auch darauf hin, dass der Landraub durch diese Energieerzeugung klein ist, unter einem Prozent der Landfläche der Erde würde ausreichen, um unseren globalen Strombedarf rein solar zu decken. Auch Windkraft benötigt zwar rein rechnerisch etwa fünf Prozent der Erdoberfläche, doch dabei handelt es sich um den Gesamtflächenbedarf, in dessen Zwischenräumen weiterhin Landwirtschaft und andere Nutzungen möglich sind. Kernenergie gar könnte den weltweiten Energiebedarf mit unter 0,1 Prozent der Landfläche decken. Auch die Frage nach knappen Mineralien wie Lithium oder Kupfer wird oft gestellt. Doch Reserven haben sich historisch stets erweitert, und verglichen mit den jährlich geförderten 15 Milliarden Tonnen fossiler Energieträger sind die benötigten Metalle vergleichsweise gering. Zudem hat der massive Kostenrückgang von Solar- und Windenergie in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sich erneuerbare Technologien nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch rentieren. Sie sind heute vielfach konkurrenzfähig oder sogar günstiger als fossile Brennstoffe – ein entscheidender Hebel, um den Markt umzukrempeln.

- Transportsektor: Ein Fünftel der globalen CO2-Emissionen entsteht durch den Verkehr, vor allem durch Pkw und Lkw. Zwar ist es sinnvoll, verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad oder den Fußweg zurückzugreifen, doch Autos werden nicht völlig verschwinden. Die Elektrifizierung des Verkehrs ist daher ein zentraler Schritt. Zwar verursachen Elektroautos bei der Herstellung, insbesondere durch die Batterie, zunächst höhere Emissionen als herkömmliche Fahrzeuge. Doch dieser „Emissionseinstand“ ist nach etwa zwei Jahren Fahrt ausgeglichen. Über die gesamte Lebensdauer führt dies zu bis zu zwei Dritteln weniger Emissionen im Vergleich zu Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Zudem wird die Stromerzeugung in Zukunft immer sauberer. Und ein entscheidender Meilenstein ist bereits erreicht: Der globale Absatz von konventionellen Verbrenner-Pkw hat seinen Höhepunkt 2018 überschritten. Seitdem wachsen die Absatzzahlen vor allem im Bereich der Elektrofahrzeuge.

- Ernährungsweise und Landnutzung: Rund ein Viertel aller Emissionen sind auf die Ernährungsweise zurückzuführen. Dabei sind Landnutzungskonflikte zentral: Während Städte und Infrastruktur weniger als ein Prozent der Erdoberfläche beanspruchen, verbraucht die Landwirtschaft beinahe die Hälfte des globalen, bewohnbaren Landes. Besonders die Tierhaltung schlägt mit hohen Treibhausgasemissionen und großem Flächenbedarf zu Buche. Methan aus der Viehwirtschaft und Stickstoffemissionen aus Düngemitteln verstärken das Problem. Die Lösungsansätze liegen in drei Bereichen: Erstens lässt sich durch effizientere Anbaumethoden mehr aus weniger Fläche herausholen. Zweitens bewirkt eine stärker pflanzenbetonte Ernährung erhebliche Emissionssenkungen. Und drittens muss die Lebensmittelverschwendung drastisch reduziert werden. Nicht die Entsorgung selbst, sondern vor allem die klimaschädliche Produktion ungenutzter Nahrungsmittel ist hier das Kernproblem. Weniger Verschwendung bedeutet weniger Bedarf an Land, Düngemitteln, Wasser und Energie.

- Bauwesen und Bauindustrie: Bei Zement, Stahl und anderen Baumaterialien entstehen Emissionen nicht nur durch den Energieeinsatz, sondern auch durch chemische Prozesse. Zementherstellung verursacht beispielsweise durch die Erhitzung von Kalkstein direkt CO2-Emissionen. Hier bieten sich drei Strategien an: Weniger reinen Zement verwenden, etwa durch Beimischungen,CO2-Abscheidung (Filterung) und -Speicherung (CCS), Ersatz des Ausgangsmaterials: Statt kalkhaltiger Ausgangsstoffe könnte man kalkfreie Mineralien wie Kalziumsilikat nehmen.

- Technische Lösungen allein reichen jedoch nicht, sie müssen auch finanzierbar sein. Nur wenn klimafreundliche Baumaterialien kostenmäßig mit konventionellen Produkten konkurrieren können, werden sie sich durchsetzen.

Elektrifizierung des Verkehrs als wichtiger Baustein.

Ritchie bezeichnet sich selbst als „urgent optimist“. Das heißt, sie sieht durchaus die Dringlichkeit, aber auch die reale Chance auf Verbesserung. Dieser Optimismus sei nicht naiv, sondern zielgerichtet: Die Zukunft werde nur dann besser, wenn wir die bereits vorhandenen Möglichkeiten entschlossen nutzen. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte stehen Technik, Politik und ein wachsendes Umweltbewusstsein so günstig, dass ökologischer Fortschritt und menschliches Wohlergehen Hand in Hand gehen können.

Die entscheidende Botschaft lautet also: Es ist keineswegs unvermeidlich, dass Menschheit und Umwelt weiterhin in Konflikt zueinander stehen. Mit klaren politischen Rahmenbedingungen, intelligenter Technologie, wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und einer gut ausgebildeten, engagierten Gesellschaft können wir die Kluft zwischen menschlichem Fortschritt und ökologischer Nachhaltigkeit schließen.

Es liege an uns, die Weichen jetzt richtig zu stellen, die Kosten zu senken, Innovationen zu fördern und damit den notwendigen Wandel anzutreiben.

Kommentare