Kammernstaat Österreich: Warum es ihn gibt, wie er funktioniert

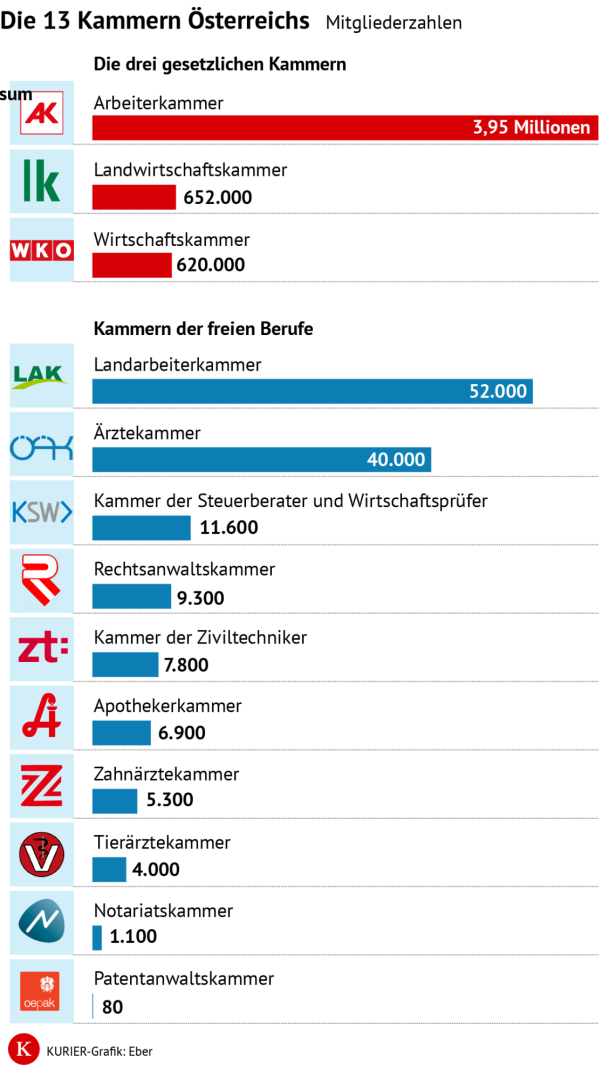

Die Kammern: Wie viele es in Österreich davon gibt, das wissen die Wenigsten – zumal die 13, auf Bundesebene relevanten Kammern vielfach noch in Landes- und Bezirkskammern unterteilt werden können.

Tatsache ist, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer seit dem 19. Jahrhundert in Kammern organisieren. Und Tatsache ist auch, dass manche davon – Stichwort: Sozialpartnerschaft – realpolitisch auch im Jahr 2025 erhebliches Gewicht genießen. Wenngleich im Zuge der aktuellen Turbulenzen in der Wirtschaftskammer einmal mehr die Sinnhaftigkeit der Interessensvertretungen in Frage gestellt wird. Was muss man grundsätzlich über den Kammernstaat Österreich wissen? Und wie können sie reformiert werden? Der KURIER beantworte die wichtigsten Fragen:

Sind alle Kammern gleich bedeutsam?

Nein. Eine wesentliche Rolle spielt – wie sooft – die Größe der Organisation. Der Umstand, dass beispielsweise die Arbeiterkammer auf fast vier Millionen Mitglieder, die Landwirtschaftskammer auf 652.000 Mitglieder und die Wirtschaftskammer auf rund 620.000 zahlende Mitglieder verweisen kann, gibt den Organisationen Reichweite, dank gesetzlich gesicherter Mitgliedsbeiträge ein entsprechendes Budget und allein deshalb politisches Gewicht. Selbiges gilt – zumindest in ihrem Bereich – freilich auch für mitgliederärmere Kammern wie die der Apotheker (6.900 Mitglieder) oder der Ärzte (immerhin 40.000). Sie genießen zum Beispiel bei gesundheitspolitischen Fragen erheblichen Einfluss. Das liegt an den Gesetzen, die den Kammern ein Mitspracherecht einräumen (zum Beispiel beim Gebietsschutz der Apotheken). Es hat aber auch damit zu tun, dass die einzelnen Kammern in ihrem Bereich erfolgreich lobbyieren. So stellt sich die Ärztekammer bisweilen nicht nur als Lobbying-Organisation der Ärzte, sondern gerne auch als Verteidigerin von Patientenrechten dar.

Was genau ist eigentlich die Sozialpartnerschaft?

Die Sozialpartnerschaft beschreibt die zivilisierte Zusammenarbeit von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern, wobei die größten Vertreter Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund auf der einen sowie Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer auf der anderen Seite sind. Die Idee hinter der im engeren Sinn seit 1945 existierenden Sozialpartnerschaft besteht darin, den „Arbeitskampf“, also den Streit um faire Löhne, Arbeitszeiten und -bedingungen nicht auf der Straße und mit Gewalt, sondern am Verhandlungstisch zu führen. Im 19. Jahrhundert waren Streiks oft verboten. Wenn Arbeiter dennoch gegendemonstriert oder gestreikt haben (Industrie, Bergarbeiter, etc.), schritt die Regierung dagegen ein, um die öffentliche Ruhe aufrecht zu erhalten. Die Konsequenz: Der „Arbeitskampf“ war mitunter blutig, Streiks wurden mit Waffengewalt aufgelöst.

Warum gibt es arbeitnehmerseitig mit Arbeiterkammer und ÖGB gleich zwei Vertretungen?

Das hat unter anderem historische Gründe. Die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung reicht bis in die 1870er Jahre zurück. Unter dem Eindruck der Handelskammern, die wesentlich früher etabliert worden sind, entstand auch bei den Arbeitervertretern die Idee, eine Art „Think Tank“ für Arbeitnehmer einzurichten. Es sollte allerdings bis in die 1920er dauern, bis die Arbeiterkammern nach langen politischen Kämpfen offiziell von den Gewerkschaften gegründet werden konnten. Bis heute hat sich eine Art Arbeitsteilung etabliert: Die Arbeiterkammer ist die Service-Einrichtung für all jene, die verpflichtend Beiträge leisten. Es geht zumeist um Fragen des Arbeits-, des Mietrechts, etc. Die unter dem Dach des ÖGB zusammengefassten Einzel-Gewerkschaften (GPA, GÖD, younion, etc.) haben sich vom Beginn an als politische Kampf-Organisationen verstanden. Aus diesem Grund haben sie sich auch das Recht vorbehalten, die Löhne bzw. Kollektiv-Verträge mit den Arbeitgebern zu verhandeln. Hier kommt dem ÖGB seine finanzielle Unabhängigkeit zupass. Denn im Unterschied zur Arbeiterkammer, deren Einnahmen von Gesetzen und damit auch von politischen Mehrheiten abhängig sind, ist der ÖGB als Verein organisiert. Seine 1,2 Millionen Mitglieder zahlen freiwillig Mitgliedsbeiträge. Und diese machen den ÖGB von der Politik oder gesetzlichen Einnahmen unabhängig. Im Konfliktfall muss sich der ÖGB demnach nicht davor fürchten, finanziell von der Politik unter Druck gesetzt zu werden.

Ist die Kritik, dass die Kammern zu eng mit der Politik verwoben sind, gerechtfertigt?

Niemand verkörpert die fehlende Abgrenzung zwischen Sozialpartnerschaft und Parteipolitik klarer als das Duo Anton Benya und Rudolf Sallinger. In den 1960er- und 70er- Jahren galten sie als die mächtigsten Männer der Republik. Der eine stand viele Jahre dem ÖGB vor, hatte aber gleichzeitig als langjähriger SPÖ-Nationalratspräsident auch eines der formal wichtigsten Ämter im Staat inne. Sein Gegenüber an der Spitze der Wirtschaftskammer saß ebenfalls lange im Nationalrat, nur eben für die ÖVP. Für den Politikwissenschafter Peter Filzmaier sind derartige Doppelfunktionen höchst problematisch, müsse doch ein Angeordneter formal die Interessen der gesamten Wählerschaft und nicht nur jene seiner Klientel vertreten. Mit dem Erstarken von FPÖ, Grünen und Neos ging auch der langsame Rückzug der Sozialpartner aus den Parlamenten einher. Indirekt bleibt ihr Einfluss jedoch bestehen, sind sie doch bis heute zumindest in den Führungsgremien von ÖVP und SPÖ sehr stark vertreten.

In der Kritik steht immer wieder das Vermögen der Kammern. Gehören die Kammern verschlankt?

Zusammengerechnet verfügt die Wirtschaftskammer über Rücklagen von rund zwei Milliarden Euro, die sich aus den Mitgliedsbeiträgen speist. Immer wieder für Diskussionen sorgt auch der Wohlfahrtsfonds der Wiener Ärztekammer über rund 1,3 Milliarden Euro, die in Wertpapieren und Immobilien veranlagt sind. Um hier etwas zu ändern, wären gesetzliche Eingriffe nötig, die Filzmaier aber für heikel hält. Umso wichtiger sei, dass die Kammern ihren Mitgliedern transparent kommunizieren, wofür diese Mittel eingesetzt werden. „Denn eine Kammer ist keine Sparkasse“, so der Experte Filzmaier.

Wie steht die Bevölkerung den Kammern gegenüber?

Sehr unterschiedlich: Mit einem positiven Saldo von 56 Prozent rangiert die Arbeiterkammer im jüngsten APA/OGM-Vertrauensindex weit vorne. Nur Polizei, Bundesheer und Volksanwaltschaft haben höhere Vertrauenswerte bei der Bevölkerung. Weit hinten rangieren hingegen Landwirtschafts-, Wirtschafts- (je acht Prozent) und Ärztekammer (sechs Prozent). „Das Ranking ist ein wenig unfair, schließlich haben diese Kammern deutlich weniger Mitglieder als die AK“, gibt Filzmaier zu bedenken. Entscheidend sei der innere Rückhalt der Organisation und der Spitzenfunktionäre. So war der mächtige Beamtengewerkschafter Fritz Neugebauer in der Öffentlichkeit nicht sonderlich beliebt, in seiner eigenen Klientel wurde er wegen seines Beharrungsvermögens als Held gefeiert.

Wie realistisch ist die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft?

Derzeit ist das völlig unrealistisch. „Das könnte die FPÖ nicht einmal, wenn sie eine absolute Mehrheit hätte“, sagt Filzmaier. Warum? Die derzeitige Verfasstheit der Kammern und auch die Sozialpartnerschaft wurden in der Bundesverfassung verankert. Um diese zu ändern benötigt man im Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Mit einfacher Parlamentsmehrheit ließe sich die die Höhe der Mitgliedsbeiträge neu regeln. Debatten um die Pflichtmitgliedschaft gab es übrigens schon in den 1990er-Jahren. In internen Befragungen sprachen sich damals mehr als 90 Prozent der AK- und knapp 82-Prozent der WK-Mitglieder für die Beibehaltung der Pflichtmitgliedschaft aus.

Welche Reformschritte benötig das Kammersystem am dringendsten?

An Vorschlägen der Reform, vor allem der Wirtschaftskammer, mangelt es im Gefolge der Causa Mahrer nicht. Sie können aber auch auf andere Kammern umgemünzt werden. Die Neos-Wirtschaftskammerfraktion Unos fordert etwa die Reduktion von neun Länder- auf drei Regionalkammern, was eine enorme Reduktion an Funktionären und Organisationseinheiten bringen würde. Sie pochen auch auf eine Reduktion bzw. Reform der Mitgliedsbeiträge (Kammerumlage 1 und 2), ein einfacheres Wahlrecht und als Fernziel auch ein Ende der Pflichtmitgliedschaft. Letzteres trommelt nun auch die FPÖ, seit jeher Gegner der Pflichtmitgliedschaft, die sie als „Zwangsmitgliedschaft“ bezeichnet, wieder verstärkt. Was aber laut Filzmaier kein Wunder sei, seien doch die Blauen in den Kammern traditionell nur verhältnismäßig schwach vertreten.

Kommentare