Wie Österreichs Sozialpartnerschaft wurde, was sie ist

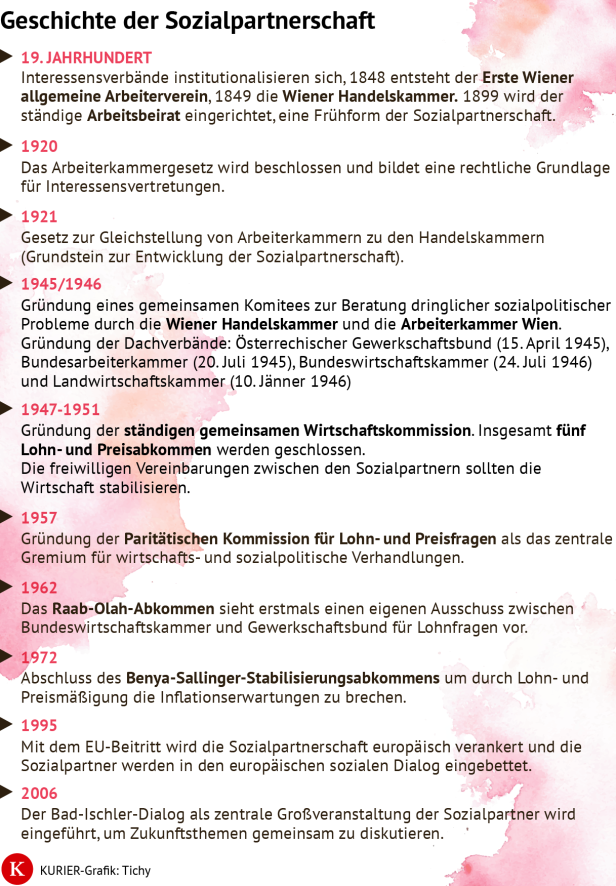

Sie ist wie die Neutralität ein Teil österreichischer Identität, ein Schuss politischer Pragmatismus gewürzt mit einem Hauch Kaffeehauskultur: Die Sozialpartnerschaft, das gesetzlich geregelte Miteinander zwischen den Kammern, steht nach dem Wirbel um den Abgang von WKO-Präsident Harald Mahrer wieder einmal am Pranger. Doch wie kam es eigentlich dazu? „Die Sozialpartnerschaft ist nie gegründet worden, sie entwickelte sich“, erklärt Historikerin Brigitte Pellar, die sich viel mit dem Thema beschäftigt hat.

Den institutionellen Grundstein für die moderne Sozialpartnerschaft legte die Gründung der Bundeskammern als Dachorganisationen in den Jahren 1945/46. Nach dem Schrecken des Krieges ging es um wirtschaftliche, soziale und politische Stabilität. Angesichts des gemeinsamen Schicksals während der NS-Zeit wichen Klassenkampf- und Lagerdenken der Bereitschaft, für das Land an einem Strang zu ziehen.

Historikerin Brigitte Pellar

Treibende Kraft zur Errichtung eines permanenten Konfliktregulierungsmechanismus sei ohne Zweifel und nachweisbar der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) gewesen, so Pellar. Dieser wurde am 15. April 1945 gegründet und wollte nach dem Krieg das Auseinanderdriften von Preisen und Löhnen verhindern und Kollektivverträge absichern. Auf Arbeitgeberseite war es Julius Raab, mächtigster Mann der Wirtschaftskammer und späterer Kanzler, der mitzog. Von ihm ist der Spruch kolportiert, er würde die Arbeiter lieber am Konferenztisch sehen als auf der Straße.

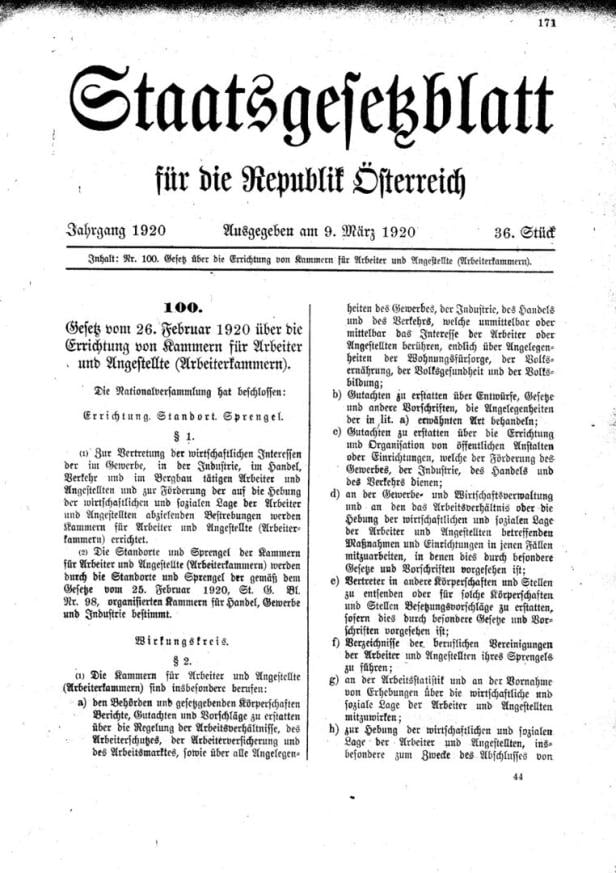

Als Grundlage für die spätere Pflichtmitgliedschaft, die seit 2008 auch verfassungsrechtlich abgesichert ist, gilt das Arbeiterkammergesetz von 1920. Bei den Arbeitgebern regelte bereits das Handelskammergesetz von 1868 die obligatorische Mitgliedschaft, die Wiener Handelskammer existiert seit 1849.

Das ARbeiterkammergesetz von 1920

Das Gleichheitsprinzip

„Das Gleichheitsprinzip für die gesetzlichen Interessenvertretungen war ein entscheidender Faktor für die Entwicklung der Sozialpartnerschaft in der Zweiten Republik“, erläutert Pellar. Zur Stabilisierung der Nachkriegswirtschaft wurden ganz im Sinne der neuen Allianz gleich fünf Lohn-Preis-Abkommen geschlossen, die nie Gesetz wurden, aber als freiwillige Vereinbarungen ebenso wirkten.

Ihre Hochblüte erlebte die Sozialpartnerschaft in den 1960er-Jahren bis zur Mitte der 1970er. Sämtliche Schlüsselbereiche waren „in sozialpartnerschaftlicher Hand“: Die Sozialpartner wirkten nicht nur in der Lohn- und Preispolitik mit – etwa mit dem Raab-Olah-Abkommen, sondern waren in allen wesentlichen wirtschaftspolitischen Bereichen dabei. Der Begriff „Nebenregierung“ etablierte sich.

Prägende Figuren

Legendär war der Schulterschluss zwischen ÖGB-Boss Anton Benya und WKO-Präsident Rudolf Sallinger 1972 zur Eindämmung der Inflation durch ein Stabilisierungsabkommen. Es wurde vereinbart, dass Lohn- und Preissteigerungen moderater ausfallen sollten, um die Inflation nicht weiter anzuheizen.

Die Verhandlungen fanden nicht nur im Sitzungssaal statt – auch beim Heurigen wurde diskutiert. „Wir haben gestritten wie die Kesselflicker“, soll Sallinger gesagt haben, „aber beim zweiten Achterl war’s dann wieder gut.“ Ein Satz, der die typisch österreichische Verhandlungskultur wohl treffender beschreibt als jedes Protokoll. Bis heute prägt die sogenannte Benya-Formel die Lohnrunden.

In den 1980er- und 1990er-Jahren gab es noch Highlights wie das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, spätestens mit dem EU-Beitritt 1995 verlor die „Nebenregierung“ an Einfluss. Was spricht aus historischer Sicht für die Pflichtmitgliedschaft? Vor allem die hohe Kollektivvertragsabdeckung von über 90 Prozent, so Pellar. „Diese ist in Österreich nur möglich, weil ein KV via Wirtschaftskammer alle Unternehmen verpflichtet und die Gewerkschaften auch für Nichtmitglieder verhandeln.“

Kommentare