Wie sich die Abschaffung der kalten Progression auswirkt

Mit der Abschaffung der kalten Progression hat die türkis-grüne Bundesregierung Österreichs Steuersystem nachhaltig verändert. Die kalte Progression beschreibt eine schleichende Steuererhöhung in progressiven Lohn- und Einkommenssteuersystemen. Sie entsteht, wenn Löhne an die Inflation angepasst werden, die Tarifstufen aber nicht. Kurz gesagt: Das Gehalt steigt, man bezahlt anteilsmäßig aber auch höhere Steuern als zuvor, wodurch netto weniger Geld übrig bleibt.

In der Vergangenheit wurde dieser Makel alle paar Jahre mit „der größten Steuerreform“ behoben. Diesen Verkaufsschlager hat Türkis-Grün nun künftigen Regierungen genommen.

Auswirkungen auf den Lohnzettel

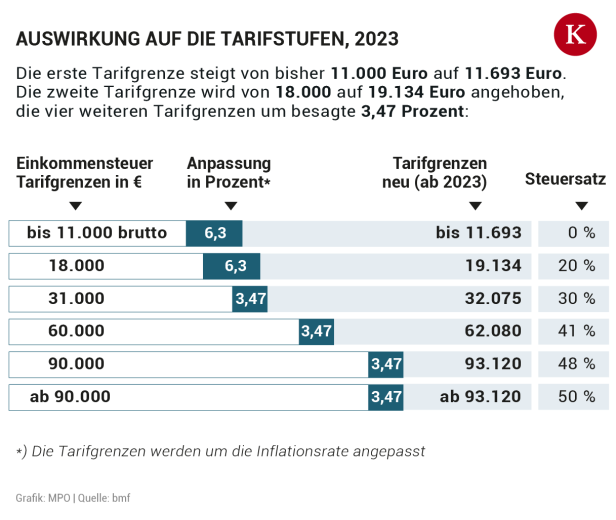

Ab heuer steigen die Tarifgrenzen nämlich jährlich automatisch um zwei Drittel der Inflationsrate, und zwar nach folgendem Modell: Wifo und IHS haben von Juli 2021 bis Juni 2022 eine Inflationsrate von 5,2 Prozent errechnet. Die Tarifgrenzen steigen heuer also um zwei Drittel bzw. 3,6 Prozent – zum Beispiel von 31.000 auf 32.075 Euro. Das verbleibende Drittel steht für weitere Maßnahmen zur Verfügung. Heuer steigen deshalb die erste und zweite Tarifgrenze außerordentlich um 6,3 Prozent – deutlich über der Inflationsrate.

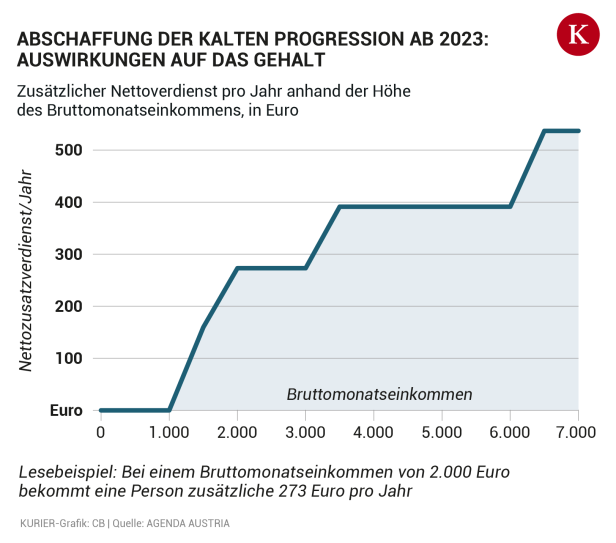

Wie wirkt sich das auf dem Lohnzettel aus? Laut Berechnungen des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria erspart sich 2023 ein Durchschnittsverdiener mit 2.200 Euro Bruttomonatslohn 273 Euro im Jahr. Beinahe 400 Euro bleiben Einkommen über 4.000 Euro brutto. Am wenigsten bringt die Abschaffung der kalten Progression Geringverdienern, da sie sowieso kaum oder keine Steuern bezahlen.

Kritik an Details der Abschaffung der Kalten Progression

Prinzipiell haben die meisten Experten die Reform gelobt, Kritik gibt es eher an Details. „Das jetzige Modell ist unnötig kompliziert“, sagt etwa Agenda-Austria-Ökonom Dénes Kucsera. „Man hätte die kalte Progression komplett abschaffen sollen, so wie die Schweiz.“ Günther Oswald, Berater des Neos Lab, sieht ein weiteres Problem. Die Inflationsrate von 5,2 Prozent entspreche nicht mehr der Realität. Hätte man die Inflationsrate von Dezember 2021 bis November 2022 errechnet – nicht von Juli und Juni –, hätte der Anpassungsfaktor acht Prozent ergeben, so Oswald.

Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats, sprach sich wiederum gegen die Abschaffung der kalten Progression aus. Die Regierung brauche in Krisenzeiten Budgetspielräume. Gar vor einem Budgetloch warnte Ökonom Peter Brandner. Er stieß sich an der Berechnungsmethode des Finanzministeriums (BMF). Diese würde „die maximal mögliche kalte Progression“ berechnen, nicht „jene steuerliche Mehreinnahmen, die tatsächlich als kalte Progression ins Budget fließen“. Heißt: Der Staat verteile mehr zurück, als er einnehme. Das BMF dementierte. Mögliches Grundsatzproblem dieser Debatte: Es existieren abweichende Definitionen der kalten Progression.

Steuerbelastung nur in zwei OECD-Ländern höher

Kucsera sieht einen weniger komplexen Punkt kritisch: „Wenn die untersten Tarifstufen stärker steigen, dann ist das ein weiterer Anreiz, Teilzeit zu arbeiten.“ Laut Statistik Austria arbeitete 2021 die Hälfte der erwerbstätigen Frauen und zwölf Prozent der Männer in Teilzeit, die Quote in Österreich ist bereits hoch. Und der Anreiz, hierzulande Vollzeit zu arbeiten, sei nicht der größte, sagt Kucsera.

Rechenbeispiel: Wer von 20 auf 40 Wochenstunden aufstockt, also doppelt so viel arbeitet und dann 50.000 statt 25.000 Euro brutto im Jahr verdient, erhält wegen höherer Steuern und Abgaben nur 71 Prozent mehr – 34.600 statt 20.300 Euro. „Wenn man Österreich mit anderen OECD-Ländern vergleicht, ist die Steuerbelastung nur in Belgien und Deutschland höher“, kritisiert Kucsera.

Kommentare