Palliativpflege: Bis dass der Tod sie geschieden hat

Als sein Großvater starb, wurde er dabei in einem Hinterzimmer versteckt. Durch die verschlossene Tür hörte Robert Schönauer als Kind das Ächzen und das Schreien, erinnert sich der 72-Jährige.

Als seine Frau starb, schlief sie friedlich im Kreis ihrer Familie ein. Die Enkerln konnten sie noch ein letztes Mal anschauen, sich verabschieden und ihr eine Zeichnung schenken. „Es war etwas ganz Natürliches, Fließendes“, sagt der Witwer.

Fast 50 Jahre lang waren Robert und Gunnela verheiratet, Anfang des Jahres starb sie. Dass er seine Frau bis zuletzt daheim pflegen durfte, war für ihn ein Privileg. Ein mobiles Palliativteam hat dem Oberösterreicher dabei geholfen.

Rückenschmerzen

Angefangen hat alles mit Rückenschmerzen. Während die Ärzte bei seiner Frau versuchten, Spannungen zu lösen oder einen Bandscheibenvorfall zu lokalisieren, wurden die Schmerzen immer schlimmer. Anfang 2020 saß das Paar vor einem Chirurgen, schildert Schönauer: „Und der sagte, als wäre es seine Pflichtübung: Sie haben keine Chance. Wir können nichts mehr für Sie tun.“ Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Wie lange sie noch zu leben habe, das wollten weder Gunnela noch Robert wissen. „Wir haben auch nicht im Internet nachgeschaut, das hätte uns nur verwirrt.“ Die Prognosen reichen von ein paar Wochen bis zu ein paar Jahren. Bei seiner Frau wurde es ein Jahr.

Und dass man „nichts mehr tun“ könne, das stimmte nicht, betont Schönauer. So schlimm die Diagnose war – sie war auch eine Erleichterung. Endlich gab es Medikamente – schwere, verschreibungspflichtige Opiate –, die Linderung schafften.

Suizid-Gedanken

Die Debatte um das Thema Sterbehilfe verfolgt Schönauer aufmerksam – er hat sie auch mit seiner Frau geführt.

Zur Erinnerung: Der Verfassungsgerichtshof hat Ende 2020 das Verbot des assistierten Suizids aufgehoben. Bis Jahresende muss die türkis-grüne Regierung nun ein Gesetz schaffen, das diese Assistenz straffrei möglich macht. Das Thema polarisiert: Die eine Seite sagt, Leben müsse bedingungslos geschützt werden. Die andere Seite sagt, jeder solle selbst bestimmen, wann er gehen möchte.

Als Gunnela sagte, sie wolle nicht mehr leben – wie reagiert man da als Partner? „Da kann man nur sagen: Das verstehe ich. Sie wusste nicht mehr, wie das Leben mit diesen Schmerzen weitergehen soll. Alles wird immer verzweifelter“, sagt Schönauer. Hätte sie ihn ernsthaft gebeten, mit ihr in die Schweiz zu fahren – er hätte es wohl getan. In der Schweiz ist Sterbehilfe bereits erlaubt.

Dazu kam es nicht. Die Medikamente halfen – wichtiger sei aber gewesen: Das Paar wurde vom Netz der Palliativversorgung aufgefangen. Nicht nur die Patientin, auch der Ehemann.

„Man ist erst einmal völlig überfordert, wenn man aus dem Spital heimkommt, stapelweise Medikamente vor sich liegen hat“, schildert Schönauer. „Dazu kommen alle möglichen Gemütsphasen. Erst wollte ich es nicht wahrhaben, dann traf es mich ganz hart. Wenn es ihr besser ging, habe ich schon fast wieder vergessen, dass sie krank ist. Aber das Palliativteam gibt den Weg vor. Daran kann man sich festhalten und sich auf die schönen Momente konzentrieren, die man dadurch gewinnt.“

Unterstützung

Der Hausarzt wäre an seine Grenzen gestoßen, sagt Schönauer. Das Palliativteam wusste, wie die Medikamente einzustellen sind, wo nachjustiert werden muss, wenn sich die Situation ändert. Tag und Nacht war jemand erreichbar. Auch, um Zuspruch zu geben.

Gekostet hat das Ganze nichts. Die Basisfinanzierung trägt die öffentliche Hand, der Rest kommt aus Spenden. Das Glück, rundum in den eigenen vier Wänden versorgt zu werden, haben dennoch nicht alle Bedürftigen.

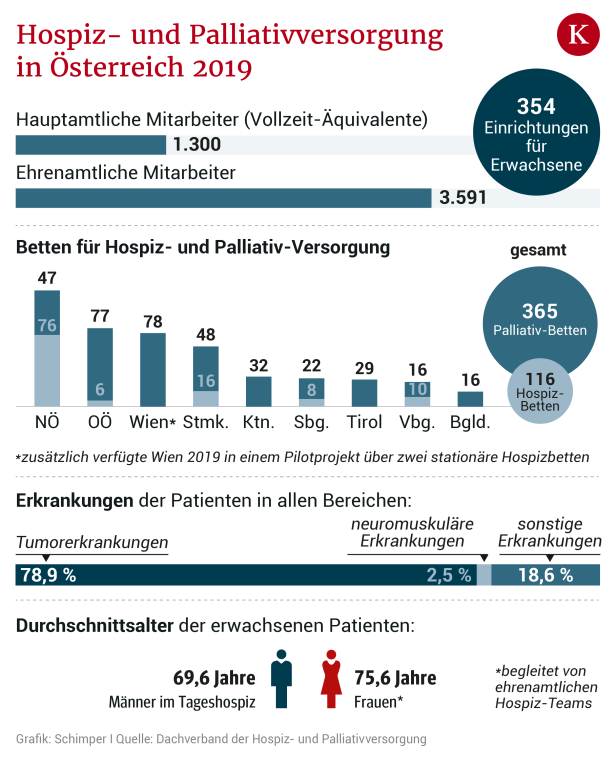

Der Dachverband für Hospiz- und Palliativversorgung kritisiert, dass es trotz aufrechten Parlamentsbeschlusses für eine österreichweite Regelfinanzierung noch immer kein flächendeckendes Angebot gebe (siehe Interview am Ende des Artikels). Es gebe derzeit neun Länder, neun Systeme.

Positiv bewertet wird die Entwicklung, dass es in den Ländern immer mehr mobile Palliativteams gibt, die – wie im Fall Schönauer – dafür sorgen, dass die Patienten so lange wie möglich zu Hause bleiben oder sogar dort sterben können.

In so einem Team arbeitet Ursula Kittenberger, diplomierte Krankenpflegerin beim Hilfswerk in Niederösterreich. Für die tägliche Pflege sei die Hauskrankenpflege da. Das Palliativteam steht auf Abruf bereit, kümmert sich um den ganzheitlichen Blick. „Schmerz hat viele Dimensionen – neben der körperlichen gibt es noch den seelischen, den sozialen Schmerz“, sagt Kittenberger. Teil des Palliativteams sind deshalb neben Ärzten und Pflegern auch Psychologen und Sozialarbeiter.

Geschenkte Zeit

Das Jahr, das der Familie Schönauer durch diese ganzheitliche Versorgung „geschenkt“ wurde, wie Robert es ausdrückt, war das Pandemie-Jahr. Coronabedingt waren keine Reisen möglich, „aber unser tägliches Highlight war ein langer Spaziergang und ein gutes Essen“. Die Familie kam zu Besuch, soweit es wegen der Einschränkungen möglich war.

Als Gunnela im Herbst schwächer wurde und sich ihr Leben dem Ende zuneigte, wurde sie nicht – wie Schönauers Opa – „versteckt“. Die Familie war dabei. Was ihr Mann aus dieser Zeit mitnimmt? „Dankbar zu sein für jeden Augenblick. Und keine Angst zu haben vor dem Tod.“

Kommentare