Kinder, Tiere - und jetzt Krieg: Wie die Österreicher trotz Inflation spenden

Eine ältere Frau sitzt in einer dicken Jacke und mit Haube am Boden, der übersät ist mit Schutt; vor sich ein Koffer und eine rote Einkaufstasche. Das Sujet für die „Nachbar in Not“-Aktion „Hilfe für die Ukraine“ ist in ganz Österreich plakatiert. Es sind diese und andere Bilder aus dem Kriegsgebiet, die wirken: Mehr als 90 Millionen Euro hat der Spendenaufruf bis dato lukriert (mehr dazu hier).

90 Millionen Euro – das ist eine enorme Summe. Und auch bei den einzelnen Hilfsorganisationen gingen ab Ende Februar, als die Russen die Ukraine angegriffen haben, Summen ein, die man seit der Tsunami-Katastrophe 2004 nicht mehr gesehen habe, sagt Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraisingverbands. „Die Betroffenheit über diese humanitäre Katastrophe, so nahe an Österreich, ist enorm“, sagt er.

"Teuerung ist das Top-Thema"

Allerdings habe die Spendenbereitschaft zuletzt abgenommen. Und das hat nur zum Teil mit der üblichen emotionalen Abnutzungserscheinung nach Katastrophen zu tun. „Der Ukraine-Krieg ist momentan nur noch die zweite oder dritte Schlagzeile. Auf der Eins ist die Teuerungsdebatte.“

Die hohe Inflation und das Ringen um Gaslieferungen sorgen für Verunsicherung. Die Menschen sind im Konsumverhalten zurückhaltender geworden – und eben auch beim Spenden.

Hilfsorganisationen bemerken, so Lutschinger: „Viele spenden lieber ein Mal einen bestimmten Geldbetrag, binden sich aber nicht mehr dauerhaft.“

Bezug zum Leid anderer

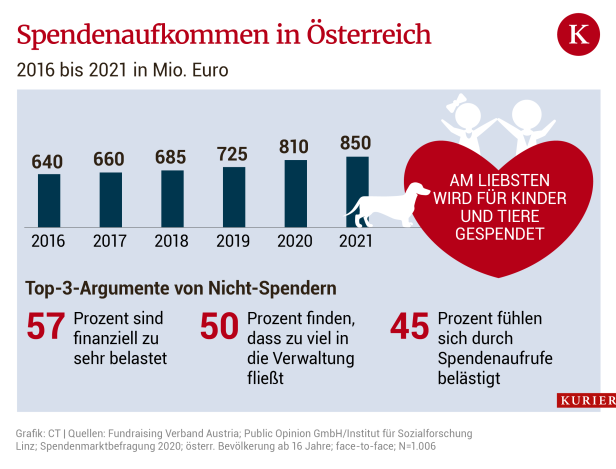

Dennoch dürfte es heuer für eine neue Rekord-Summe reichen. Das Spendenaufkommen ist über die Jahre stetig gestiegen. 2009 wurden laut Fundraisingverband in Summe 390 Millionen Euro gespendet, zehn Jahre später, 2019, waren es schon 725 Millionen.

Sogar 2020, im ersten Jahr der Pandemie, als viele in Kurzarbeit mussten oder ihren Job verloren haben, gaben die Österreicher 810 Millionen für wohltätige Zwecke her.

Die aktuelle Zurückhaltung beim Spenden ziehe sich durch alle Schichten – arm wie reich.

Tendenziell seien sozial Schwache sogar eher spendenwillig als Reiche, weil sie wohl mehr Bezug zum Leid anderer hätten, erklärt Lutschinger. „Spenden ist eine emotionale Angelegenheit, keine ökonomische.“

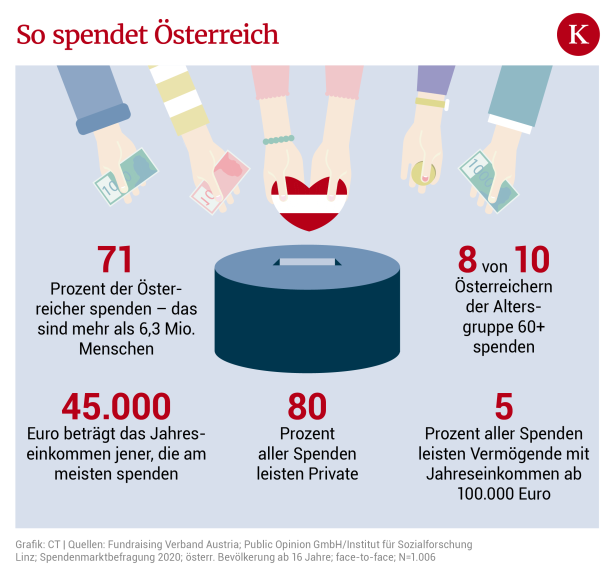

Die Jahresstatistik des Fundraisingverbands von 2021 zeigt, dass rund 80 Prozent aller Spenden von Privaten kommen – und die höchsten Summen von der Mittelschicht.

Nur fünf Prozent des Spendenaufkommens gehen auf Top-Verdiener mit mehr als 100.000 Euro Jahreseinkommen zurück.

Bunt statt detailliert

Der wesentlichste Faktor, sich wohltätig zu engagieren, ist das Wissen darüber, wofür eine Organisation steht, und wie sehr man ihr vertraut – auch das zeigt der Spendenbericht 2021.

Vielen Hilfsorganisationen vertrauen die Menschen offenbar schon alleine des Namens wegen. „Nachbar in Not“, beworben vom ORF, ist so ein Beispiel.

Dabei lässt die tatsächliche Transparenz zu wünschen übrig, wie der KURIER kürzlich berichtete: Einen online abrufbaren Jahresbericht gibt es nicht, nur eine Liste mit früheren Projekten. Der KURIER bekam dann auf Nachfrage eine detaillierte Liste (siehe unten).

Bei Hilfsorganisationen, die einen Jahresbericht haben, wird oft nur bruchstückhaft angegeben, wie die Spenden verwendet wurden – die Berichte muten eher an wie bunte Werbebroschüren für noch mehr Spenden. Andere, etwa Ärzte ohne Grenzen oder die Dreikönigsaktion, listen tabellarisch auf, in welche Projekte wie viel Geld geflossen ist. Was ist das richtige Maß?

Fundraising-Chef Lutschinger sagt, Transparenz sei zwar ein zentrales Thema, man müsse aber nicht zu sehr ins Detail gehen: „Wir sind alle keine Finanzexperten.“ Die Gesamtschau einer Organisation sei wichtiger: knackig, verständlich, durchaus auch emotionalisierend. Die Menschen sollen die Leistung nachvollziehen können – wie auch immer das gelingt.

Der Weg der Spende

Grundsätzlich, erklärt Lutschinger, läuft der Weg vom Spender zum Hilfsbedürftigen so ab: Das Geld wird am Konto einer Organisation gesammelt, diese konzipiert selbst Projekte oder beteiligt sich an bestehenden.

„Zu wissen, welche Güter in welchem Gebiet gebraucht werden und sie auch in den letzten Winkel zu bringen, ist eine riesige logistische Herausforderung“, sagt Lutschinger. Hilfsorganisationen nutzen da ihre jahrzehntelang kultivierten Netzwerke.

Mit dem Spendengeld wird in der Regel vor Ort eingekauft – etwa Lebensmittel oder Hygieneartikel für Flüchtlingslager. Damit erspart man sich lange Lieferwege, spart Kosten und kurbelt die dortige Wirtschaft an. Generell gilt, dass die Begleitkosten eines Projekts zehn Prozent des Spendenbetrags nicht übersteigen sollen.

Am liebsten haben die Österreicher 2021 übrigens für Kinder und Tiere gespendet. Ob der Ukraine-Krieg, der als „Katastrophenhilfe“ firmiert, aufholen wird, bleibt abzuwarten.

Kommentare