Experten zu Steuerreform: "Damit werden wir die Klimaziele 2030 nicht erreichen"

Ökonomin Angela Köppl sehen Mängel bei der Öko-Steuerreform

Versprochen wurde eine ökosoziale Steuerreform, angesichts der Maßnahme wollen Wirtschaftsforscher aber nur von einem Einstieg in eine Ökosteuerreform sprechen.

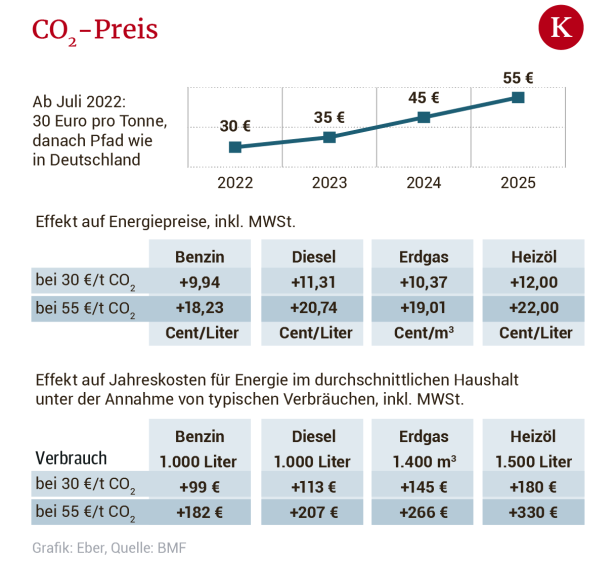

„Wir bekommen einen CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne. Damit sind die Kosten sehr überschaubar, aus meiner Sicht wäre ein Startpreis von 55 Euro pro Tonne, den wir offenbar erst 2025 erreichen werden, wünschenswert gewesen“, erklärt der Klimaökonom Stefan Schleicher vom Wegener Center für Klima. „Es sollte ja ein spürbares Preissignal sein, und nicht nur ein sichtbares. Da wird aus meiner Sicht auch das System mit dem regionalen Klimabonus nicht reichen, weil die Hebelwirkung nur sehr schwach sein wird.“

Schleicher ist der Ansicht, dass es sehr wohl Möglichkeiten für eine gezieltere Rückverteilung gegeben hätte. „Etwa eine Unterstützung für Wohnungsprojekte, die klimaneutral sind. Gut finde ich, dass es eine deutliche Unterstützung für einkommensschwache Gruppen geben wird, das sollte aber ebenfalls an ökologische Maßnahmen, wie eine thermische Sanierung, geknüpft werden.“

Stefan Schleicher

Wie CO2-Ausstoß halbieren?

Der Klimaökonom sieht aber ein größeres Problem auf die Regierung zukommen: „Die wesentliche Frage ist ja, ob mit diesem Steuerreform-Paket die Klimaziele für 2030 erreichbar werden. Dazu hat es bisher keine Andeutung gegeben.“

Österreich werde bis dahin noch viel ändern müssen, erklärt Schleicher: „Denn bis spätestens 2030 müssen wir mindestens ein Viertel des jetzigen Energievolumens und die Hälfte der Treibhausgas-Emissionen, die nicht im EU-Emissionshandelssystem erfasst sind, reduzieren. Es ist zwar ein Bekenntnis da, dass wir unsere Klimaziele erreichen wollen, es wurden aber bisher keine Argumente vorgelegt, dass wir das mit den vorgeschlagenen Maßnahmen auch erreichen können. Da ist die Regierung eine Antwort schuldig, da muss noch viel mehr kommen. Denn aus meiner Sicht werden wir mit diesem Paket die Klimaziele 2030 nicht erreichen.“

Kein Ende des Dieselprivilegs

Enttäuschend sei außerdem, dass keine Reform der umweltschädlichen Förderungen, wie das Dieselprivileg oder die Pendlerpauschale, angegangen wurde.

Das findet auch die WIFO-Ökonomin Angela Köppl, die dazu immer wieder Forschungsarbeiten geschrieben hat. „Der Abbau umweltschädlicher Subventionen ist allerdings keine Herausforderung, die für Österreich alleine besteht, sondern auch andere Länder haben. Klar ist, es bleibt weiter auf der Agenda, das Thema wird nicht verschwinden, das bleibt ein Arbeitsauftrag für die Regierung.“

Köppl schmerzt , wie auch Forscherkollege Schleicher, der niedrige CO2-Einstiegspreis. „Da hätte ich mir gewünscht, dass er etwas höher ist. Angesichts dessen, dass unsere Treibhausgas-Emissionen wieder steigen, muss klar sein, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Beim EU-Emissionshandel ist der aktuelle CO2-Preis ja doppelt so hoch.“

Aus ihrer Sicht sei aber ohnehin nicht auszuschließen, dass die Bundesregierung 2023 erneut über die Höhe des CO2-Preises diskutieren werde – spätestens, wenn die Emissionspreise bei unseren Nachbarstaaten oder gleich auf EU-Ebene erhöht werden.

Klarer Preispfad

Dennoch, erklärt Köppl, könne man positiv sehen, „dass ein klarer Preispfad beim CO2-Preis festgelegt ist, der eine wichtige Orientierung für Haushalte und Unternehmen gibt, vor allem im Hinblick auf Investitionsentscheidungen. Wer jetzt eine Gasheizung einbauen will, dem muss klar sein, dass diese eine lange Lebensdauer hat, und nun die Gefahr ist, dass sich das mit steigendem CO2-Preis irgendwann nicht mehr rechnet.“

Gut findet die Ökonomin außerdem, dass der regionale Klimabonus für alle kommt. „Das ist wichtig, weil die Betroffenheit ja nicht davon abhängt, wie viel Einkommen die Menschen zur Verfügung haben.“

Gut sei außerdem, dass es einen Aufschlag für Menschen in Regionen ohne gute Öffi-Anbindung gebe. „Da wäre aber wichtig, dass es eine dynamische Kontrolle gibt. Denn es wird ja gleichzeitig viel Geld in den öffentlichen Verkehr investiert, und da sollte man regelmäßig schauen, ob sich für einen Haushalt etwas ändert. Die Anspruchsberechtigung sollte keinesfalls einmal festgelegt werden und dann für immer gelten, sondern laufend validiert werden. Sobald ein Anschluss ans Öffinetz gegeben ist, muss sich der Anspruch entsprechend verringern.“

Kommentare