Die SPÖ hat mehr als ein Strategie-Dilemma

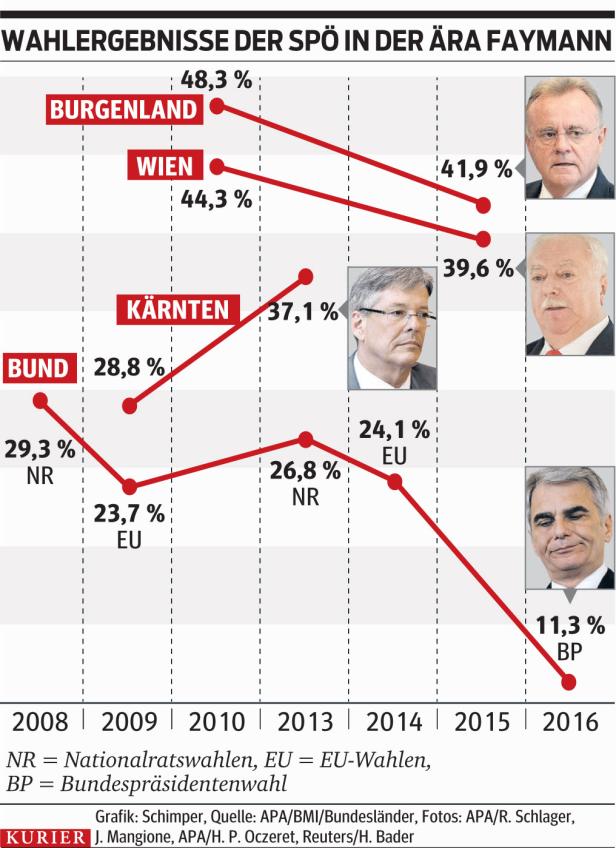

Das Ergebnis der beiden letzten Nationalratswahlen? Lag bei weniger als 30 Prozent. Die beiden jüngsten Europa-Wahlen? Weit weg von einem 30plus-Ergebnis. Die Umfragen? Nur in Ausnahmefällen schafft die Partei mehr als 25 Prozent. Und die Hofburg-Wahl? Ein Desaster – mit 11 Prozent das schlechteste bundesweite Ergebnis aller Zeiten. Für die SPÖ läuft es alles andere als rund, Wahl-Resultate und Umfragen veranschaulichen den deplorablen Zustand der Bewegung. Der ganzen Sozialdemokratie? Nein: Denn in einigen Bundesländern gelingt es den Roten vereinzelt, ihre frühere Stärke zu erhalten. Im Burgenland etwa kam die SPÖ bei der Landtagswahl 2015 auf respektable 41,9 Prozent. Und im Herbst des Vorjahres erreichten die Wiener Genossen immerhin 39,6 Prozent (siehe Grafik).

Sphären, von der man auf Bundesebene nur träumen kann. Da ist es fast logisch, dass es in diesen Krisentagen vor allem an Michael Häupl und Hans Niessl liegt, mit den Landesorganisationen zu beraten, wie es mit der Partei weiter geht. Paradoxerweise sind die starken Männer in Wien und Eisenstadt ausgerechnet in der Gretchenfrage – Wie hältst du’s mit der FPÖ? – diametral entgegengesetzter Meinung, dennoch aber jeweils höchst erfolgreich.

Anti-Strache vs. Rot-Blau

Häupl punktete mit seiner Positionierung als Anti-Strache – und der strikten Ablehnung einer FPÖ-Koalition. Niessl wiederum reüssierte mit seiner Öffnung zu den Blauen und der inhaltlichen Annäherung an sie. Was den beiden Landesparteichefs gemein ist: Sie werden als (führungs-)starke Persönlichkeiten wahrgenommen – die noch dazu einen klaren Kurs fahren. Zwei Erfolgsfaktoren, mit denen – besser: mit deren Absenz – sich auch die Misere der Bundespartei im Jahr acht unter Werner Faymann erklären lässt.

Wenn der frühere Kreisky-Sekretär Wolfgang Petritsch jüngst im Falter beklagt hat, dass die Parteiführung unter einer schmerzhaften Themenlosigkeit leide und sich nur von der Frage treiben lasse, wie man mit der FPÖ und den Flüchtlingen umgehe, spricht er ein weiteres Problem an: Im Unterschied zu anderen Parteichefs legte Kanzler Faymann nie Wert darauf, die SPÖ intellektuell und inhaltlich stark aufzustellen, im Gegenteil: Die Parteizentrale in der Löwelstraße wurde von Beginn an bewusst kleingehalten. "Der Werner wollte nie ein zweites Machtzentrum in der Partei, geschweige denn jemanden als Bundesgeschäftsführer, der oder die ihm gefährlich werden konnte", sagt ein SPÖ-Stratege.

Das sei auch der Grund, warum die talentierte, aber nicht in der Partei verankerte und unerfahrene und Laura Rudas unter Faymann den Job machen musste, den zuvor Polit-Routiniers wie ein Karl Blecha erledigt hatten. Zu dieser Führungskultur gehörte seit jeher die straffe Organisation von oben nach unten.

Polit-Büros

"Seit ich mich erinnern kann, werden von den eigentlich entscheidungsbefugten Gremien wie Parteivorstand oder Parteitag keine richtungsweisenden Beschlüsse gefasst", analysierte jüngst SPÖ-EU-Mandatar Josef Weidenholzer in der Zeit. Es werde bloß abgesegnet, "was vorher in informellen Politbüros entschieden und über die Boulevardpresse bereits verlautbart worden ist".

Wähler fragen

Wie kommt die SPÖ da wieder raus? Muss sie nur einen Parteichef finden, der mehr Leadership zeigt? "Die Personalfrage ist wichtig und muss nun wohl neu entschieden werden", sagt SPÖ-Kenner und Uni-Professor Anton Pelinka zum KURIER. Noch wichtiger als allfällige Personal-Rochaden sei aber die inhaltliche Neu-Ausrichtung.

Geht’s nach Pelinka, hätte Faymann seiner Partei einen guten Dienst erweisen können: "Unmittelbar nach der Wahlniederlage hätte er der SPÖ eine umfassende Strategiedebatte schenken können, nach dem Motto: ,Wir stellen uns neu auf, und wenn das abgeschlossen ist, trete ich ab‘." Ein Argument für die Mitgliederbefragung also?

"Wohl kaum", sagt Pelinka. "Die SPÖ sollte nicht die Mitglieder fragen, sondern die Wähler – die sind für den Erfolg entscheidend. Eine Partei, die primär auf die Mitglieder setzt, ist verloren."

Kommentare