Der brutalste Krieg der Gegenwart

Zum angeblich 133. Mal griffen sie am Donnerstag an, beschossen Marktplätze mit Artillerie. Sie wurden zwar von den sudanesischen Streitkräften zurückgeschlagen – doch die Situation bleibt desaströs. Seit Monaten belagern die „Rapid Support Forces“ (RSF) die sudanesische Stadt Al-Fashir. 1,5 Millionen Menschen – davon 800.000 Binnenflüchtlinge – sollen derzeit in der Stadt eingeschlossen sein.

Ihnen droht ein Massaker, das die an Grausamkeiten reiche Geschichte des Sudan auf eine neue, noch blutigere Ebene heben könnte. Und während die Stadt ihrem Schicksal entgegenblickt, geschehen außerhalb täglich Gräueltaten: Bewaffnete Trupps plündern, schleifen und brandschatzen ganze Dörfer, Frauen werden vergewaltigt, Männer in Reihen aufgestellt, erschossen und in Massengräbern verscharrt.

„Hölle auf Erden“

Menschen, die diesem apokalyptischen Treiben entkamen, sprechen von der „Hölle auf Erden“. Fluchtmöglichkeiten aus Al-Fashir sind rar. Etwa 500.000 Binnenflüchtlinge sollen im Flüchtlingslager SamSam, etwas südlich von Al-Fashir ausharren. Ihnen droht der Hungertod. Michel Olivier Lacharité, Leiter für Notfalleinsätze von Ärzte ohne Grenzen, berichtet: „Wir sprechen von Tausenden Kindern, die in den nächsten Wochen sterben werden.“

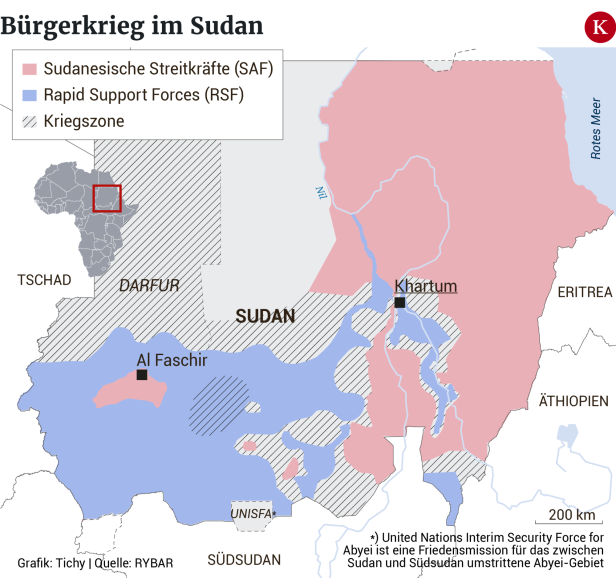

Fällt Al-Fashir, ist die letzte Präsenz der sudanesischen Regierungstruppen in der Region Darfur ausgelöscht. Und die RSF werden das tun, was sie bereits früher als „Dschandschawid“, „Teufel auf Pferden“, getan haben: Unzählige Angehörige des Volkes der Masalit und andere Gegner foltern, vergewaltigen, ermorden.

Hunderttausende sind seit 2003 bei Kämpfen in Darfur gestorben. Die internationale Gemeinschaft verurteilte die Massaker als Genozid. Davon haben die Menschen im Sudan freilich wenig und sind mit wenigen Unterbrechungen in einem Konflikt gefangen, in dem sich alle Beteiligten brutalster Kriegsverbrechen schuldig machten – und der seit vergangenem April vollends eskaliert ist.

Seit fast eineinhalb Jahren tobt der Krieg zwischen dem Militär um General Abd al-Fattah al-Burhan und den paramilitärischen RSF von al-Burhans ehemaligem Stellvertreter Mohammed Hamdan Dagalo. Dagalo war bereits in den frühen 2000er-Jahren ein Kommandant der „Dschandschawid“. Die geplante Eingliederung der 100.000 RSF-Mitglieder in die Armee hat Ende 2022 bestehende Spannungen zwischen den Kräften verschärft, die 2021 noch gemeinsam gegen die damalige Übergangsregierung geputscht hatten. Allerdings sind die beiden Machtblöcke nicht homogen, sondern stützen sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Milizen mit unterschiedlichen Interessen.

Keine Diplomatie

Diplomatische Bemühungen um einen Waffenstillstand, auch unter der Führung der Vereinigten Staaten, sind nicht erfolgreich. Der UN-Sicherheitsrat hat ein Ende der Kämpfe gefordert, was beide Seiten aber ignorieren. So wird der Horror weitergehen – dass irgendeine Macht eingreift, gilt derzeit als unwahrscheinlich. Manche Analysten sehen bereits das Szenario eines zweigeteilten Landes mit dem Nil als Grenze. Wobei sie auch hinzufügen, dass sich die RSF wohl nicht damit zufriedengäben, keinen Meereszugang zu haben, was weitere Kämpfe wahrscheinlich mache. Politische Beobachter befürchten ein weiteres Abgleiten in eine vollkommene Anarchie, in der sich Warlords, Milizen, Ethnien, Islamisten (aus der Sahelzone) und Söldner in endlose Kämpfe verstricken.

Kommentare