Von Palästina bis zur Ukraine: Wie glaubwürdig ist China als Vermittler?

Die Diplomatie, sie ist in diesen Tagen im Reich der Mitte zu Gast. Nachdem sich alle wichtigen Parteifunktionäre Chinas in der Vorwoche zum sogenannten Dritten Plenum zurückgezogen hatten, um über die wirtschaftliche Zukunft zu beraten, richtet sich der Blick der kommunistischen Partei nun wieder auf die Welt außerhalb der eigenen Grenzen. Und wie.

Am Dienstag fand sich die Diplomatie im gewaltigen Staatsgästehaus Diaoyutai ein, einem ehemaligen kaiserlichen Fischerpalast im Herzen der chinesischen Hauptstadt. Hinter verschlossenen Türen empfing Chinas Außenminister Wang Yi dort gleich 14 Vertreter unterschiedlicher palästinensischer Gruppierungen zu "Versöhnungsgesprächen".

Relevant sind von diesen 14 Vertretern vor allem zwei: Der Hamas-Gesandte Mussa Abu Marzuk sowie Mahmoud al-Aloul, stellvertretender Vorsitzender der Palästinenserorganisation PLO und Mitglied der im Westjordanland dominanten Fatah, die mit der radikal-religiösen Hamas seit Jahrzehnten auf Kriegsfuß steht.

Gemeinsam unterzeichneten die Palästinenser-Vertreter ein Papier, das Wang Yi später stolz als "Pekinger Erklärung" präsentierte. Darin hätten sie sich auf eine "nationale Interimsregierung zur Versöhnung" über beide Palästinensergebiete - das Westjordanland und den Gazastreifen - nach einem möglichen Kriegsende geeinigt.

Wie arabische Medien berichten, sollen die anderen Organisationen bereit sein, die Hamas nach einem Kriegsende wieder in die Dachorganisation PLO aufzunehmen, wenn die Terrororganisation ihr Ziel, den Staat Israel zu vernichten, aufgeben und den bewaffneten Kampf einstellen würde. Das könne die Hamas sich vorstellen, so Abu Marsuk - aber nur in Form einer "fünfjährigen Waffenruhe".

Zweiter chinesischer Vermittlungserfolg im Nahen Osten

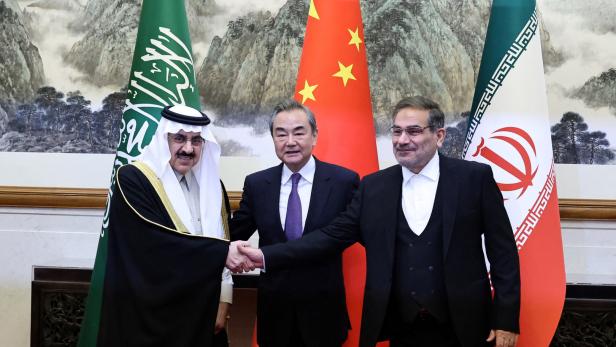

Auch, wenn damit keine langfristige Lösung gefunden ist und ähnliche Vereinbarungen zwischen der Hamas und anderen Palästinensergruppen in der Vergangenheit fruchtlos blieben, ist das Papier ein überraschender Vermittlungserfolg - und erinnert an den diplomatischen Coup vor etwas mehr als einem Jahr, als die langjährigen Erzfeinde Saudi-Arabien und der Iran sich darauf einigten, wieder miteinander zu sprechen. Auch damals hatte vorab niemand sonst etwas geahnt; auch damals fand der Friedensschluss in Peking statt.

Damit kann China zum zweiten Mal einen Vermittlungserfolg im Nahen Osten verbuchen, der den USA wohl nie gelungen wäre. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten ist Peking in der gesamten Region wirtschaftlich, aber nicht militärisch aktiv, hat kein historisches Näheverhältnis zu Israel und gibt zumindest vor, keine Eigeninteressen zu verfolgen.

Das zeigt sich auch an Wang Yis Wortwahl, der erklärte, wie die "Versöhnung" letztlich aussehe, sei "eine innere Angelegenheit der palästinensischen Gruppierungen" und keine Entscheidung Chinas. Damit, so erklärt ein Palästinenser-Vertreter auf dem TV-Sender Al Jazeera, sei China im Vergleich zu den USA ein "glaubwürdiger Vermittler".

Erstmals seit Kriegsbeginn ist der ukrainische Außenminsiter in China

Ganz anders ist dagegen Chinas Rolle im Ukraine-Krieg. Auch hier betonen Offizielle stets, neutral zu sein, faktisch steht Peking aber eng an der Seite Russlands: Über massenhaft Öl- und Gasimporte sowie den Export von Waren, die Bestandteile enthalten, die auch für militärische Zwecke genutzt werden können, finanziert China Russlands Kriegswirtschaft mit.

Auch auf diplomatischer Ebene kann von Neutralität keine Rede sein: Die Einladung zum Friedensgipfel in der Schweiz im Juni schlug Chinas Führung aus, den Krieg bezeichnen Offizielle bis heute als "Ukraine-Konflikt" und ukrainische Regierungsvertreter wurden in China seit Kriegsbeginn nicht empfangen. Bis heute.

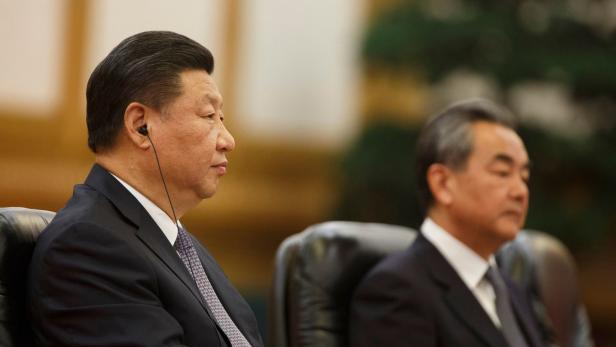

Chinas Außenminister Wang Yi (rechts) empfängt sein ukrainisches Gegenüber Dmytro Kuleba in Guangzhou.

Denn am Mittwoch folgte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba der Einladung Wang Yis in die südchinesische Küstenmetropole Guangzhou. Dort sprachen die beiden Männer darüber, wie sich die Beziehung ihrer beiden Länder wieder normalisieren lässt - oder, wie es Chinas Außenministerium formulierte: "wie Vertrauen aufgebaut und die Freundschaft erneuert werden" kann.

Unterschiedliche Erwartungen

Nach Beginn der russischen Invasion war auf Regierungsebene zwischenzeitlich Funkstille zwischen Peking und Kiew eingetreten. Erst, seit der chinesische Präsident Xi Jinping im April 2023 erstmals mit seinem ukrainischen Gegenüber Wolodimir Selenskij telefonierte, beschäftigt die Ukraine wieder einen Botschafter in China.

Kurz zuvor hatte Chinas Regierung einen eigenen Friedensplan für den "Ukraine-Konflikt" präsentiert, der noch weitestgehend russischen Interessen entsprach - so sollten etwa alle derzeit besetzen Gebiete an Russland übergehen. Vor zwei Monaten veröffentlichte man dann einen neuen, inhaltlich ähnlichen Vorschlag, diesmal gemeinsam mit Brasilien.

Kuleba erklärte vor dem Treffen gegenüber chinesischen Medien, diesen neuen Friedensplan "sorgfältig studiert" zu haben - mehr aber auch nicht. Überhaupt scheint sich die Ukraine mehr von der Einladung zu erhoffen, so gab das Außenministerium in Kiew bekannt, bei dem Gespräch werde es darum gehen, "Wege zu suchen, die russische Aggression zu stoppen".

Nur eine "Retourkutsche" für Putins Treffen mit Modi und Kim?

Dabei gehen einige Beobachter davon aus, dass es China gar nicht darum geht, ein baldiges Ergebnis zu erzielen, sondern den "strategischen Partner" Russland zu verprellen. Denn Wladimir Putin empfing vergangene Woche den indischen Premier Narendra Modi und besuchte kurz zuvor Diktator Kim Jong-un in Nordkorea.

Indien und China verbindet seit Jahren eine Rivalität, nicht zuletzt aufgrund eines ungelösten Grenzkonflikts im Himalaya und der Tatsache, dass Indien seit Jahrzehnten dem aus Tibet geflohenen Dalai Lama Zuflucht gewährt. Für Nordkorea war China dagegen lange der einzige Partnerstaat, hatte daher großen Einfluss auf das Land, der nun durch russischen Kontakt abgeschwächt wird.

Dass man nun Kuleba nach China einlud, könnte also eine "Retourkutsche" sein, meint etwa der ukrainische Politologe Wolodymyr Fesenko im Spiegel. Ein entscheidendes Indiz für diese These könnten die blumigen Worte sein, mit denen Wang ernsthafte Bemühungen um Frieden abwimmelte.

"Wir unterstützen alle Bemühungen, die dem Frieden förderlich sind, und sind bereit, eine konstruktive Rolle bei der Beendigung des Konflikts und der Wiederaufnahme der Friedensgespräche zu spielen", so der Außenminister, der aber den vielsagenden Halbsatz anhängte: "Auch, wenn der Zeitpunkt noch nicht reif dafür ist."

Wann die Zeit reif sein wird? Wahrscheinlich dann, wenn Chinas Regierung am meisten von einem Frieden profitieren würde - und als Großmacht dastehen kann, die am meisten zur Friedensstiftung beigetragen hat. Wenn diese Tage aber zumindest eines gezeigt haben, dann, dass chinesische Vermittlungserfolge keinesfalls auszuschließen sind.

Kommentare