Als Bursche verkleidet unter den Taliban: Eine Afghanin erzählt

Nadia Ghulam mit den drei von ihr geschriebenen Büchern

Afghanistan, 1994: Ein blutiger Bürgerkrieg tobt, die achtjährige Nadia Ghulam erleidet bei einem Bombenangriff auf ihr Haus in der Hauptstadt Kabul schwerste Verbrennungen. Zwei Jahre später ergreifen die radikal-islamischen Taliban die Macht im Land, Frauen werden von nun an brutal unterdrückt.

Um ihre mittellos gewordene Familie zu versorgen, verkleidet sich Nadia, mittlerweile elf Jahre alt, als Bursche. Mithilfe von Brustbandagen, mehreren Schichten Kleidung, einem Turban, den sie nicht einmal beim Schlafen abnimmt, und Asche zum Färben ihrer Gesichtshärchen wird sie zu Zelmai – so hieß ihr verstorbener Bruder.

Zehn Jahre schuftet Nadia in der Landwirtschaft und im Brunnenbau, betreibt später eine Fahrradwerkstatt.

"Werden kämpfen"

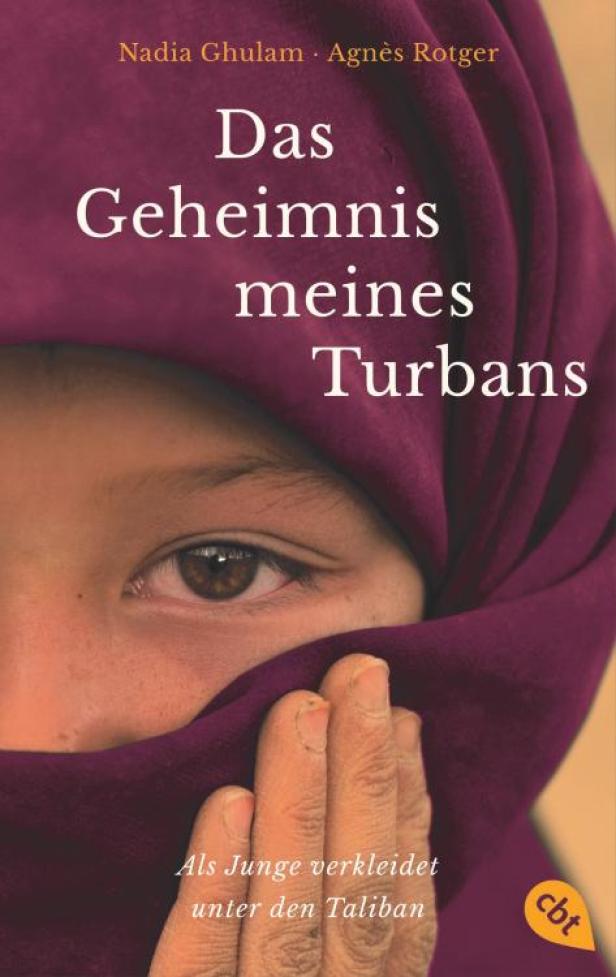

Nach dem Sturz der Taliban 2001 holt Nadia die Schule nach; ihre männliche Identität streift sie allerdings erst zur Gänze ab, als sie 2006 nach Spanien zieht. Dort schreibt die Afghanin das Buch „Das Geheimnis meines Turbans“, in dem sie eindringlich aus ihrem Leben berichtet. Der KURIER erreichte sie via Skype in Katalonien.

KURIER: Warum entschieden Sie, als Bursche zu leben?

Nadia Ghulam: Nach dem Bombenangriff, bei dem ich schwer verletzt wurde, war meine Familie nicht mehr dieselbe. Vor dem Bürgerkrieg hatten wir einen Fernseher, täglich Mittag- und Abendessen. Der Krieg machte alle verrückt (der Vater war schwer traumatisiert, Anm.), ich sah meine Mutter nicht mehr lächeln.

Ich entschied, mich als Mann zu verkleiden, um meine Familie versorgen zu können. Ich hoffte immer, am nächsten Tag damit aufhören zu können. Doch es dauerte zehn Jahre.

Nadia Ghulam als Zelmai: Als Bursche durfte sie Radfahren

Wie war Ihr Leben als junger Mann?

Ich hatte 24 Stunden am Tag Angst, dass mich jemand enttarnt und ich getötet werde. Ich war innerlich immer eine Frau und hätte gerne Mädchen als Freunde gehabt. Ich konnte aber nur Burschen als Freunde haben, es war mir als Bub nicht erlaubt, mit Mädchen zu sprechen.

Als ich auf einer Farm gearbeitet habe, hatte mein Arbeitgeber drei Söhne und fünf Töchter. Eine der Töchter war sehr nett zu mir, ich konnte ihr aber nicht sagen, dass ich auch ein Mädchen bin.

Die männliche Identität ermöglichte, zu arbeiten. Hatte sie andere Vorteile?

Unter den Taliban war es keiner Frau erlaubt, ihr Zuhause ohne einen verwandten Mann zu verlassen, zu arbeiten oder zu lernen. Weil die Taliban nicht wussten, dass ich eine Frau bin, konnte ich mit dem Fahrrad fahren, in die Moschee gehen, mit Männern beten und diskutieren.

Wenn die Frauen in der Familie Hilfe brauchten, war ich da; ich begleitete sie etwa bei Erledigungen. Anders als sie hatte ich meine Freiheit. Ich konnte arbeiten, Geld verdienen, sagen, was ich dachte.

Die Taliban kontrollieren inzwischen wieder große Teile Afghanistans. Haben Sie Angst, dass es wieder so werden könnte wie damals?

In meinem Leben habe ich gelernt, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt – es wird entweder schlechter oder besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Afghanistan wieder so wird wie unter dem Taliban-Regime.

Wieso?

Afghanische Frauen werden nicht mehr dieselben Regeln akzeptieren wie damals. Das erste Mal, als die Taliban an die Macht kamen, wurden wir alle überrumpelt. Die Menschen sagten, die Taliban würden Frieden bringen, wir litten unter dem Bürgerkrieg und wollten nur Frieden. Aber wir haben aus unseren Erfahrungen gelernt. Wenn die Taliban wieder an die Macht kommen, werden die vielen, vielen tapferen Frauen für ihre Rechte kämpfen – und gehört werden.

Wir haben ein Sprichwort: Der Blinde verliert nur einmal seinen Stock, ein zweites Mal passiert ihm das nicht. Wir werden nicht mehr blind sein.

Wir werden unsere Freiheit vor unser Leben stellen.

über die Entschlossenheit afghanischer Frauen

20 Jahre nach Beginn des Einsatzes in Afghanistan ziehen alle Truppen ab. Ist das Land dafür bereit?

Auch wenn es in den Medien heißt, mit den US-Truppen im Land herrsche hier Frieden, leiden wir: Täglich gibt es Selbstmordattentate; die Taliban sind an der Macht (in verschiedenen Regionen, Anm.), die Mudschaheddin sind an der Macht; der IS und Al Kaida sind vertreten; es gibt enorme Konflikte.

Wir haben Millionen Flüchtlinge, sie leben unter schwierigsten Bedingungen in Flüchtlingslagern. Menschen würden nicht so leben, wenn Frieden wäre.

Sie selbst sind seit 15 Jahren in Katalonien.

In meinem Land hatte ich keine Perspektiven, aber mein größter Wunsch ist es, zurückzukehren und Mädchen zu helfen, damit sie nicht leiden müssen wie ich damals. Ich konnte mit 16 weder lesen noch schreiben.

Wenn ich hier mit 15-, 16-Jährigen spreche, wird mir bewusst, wie jung diese Menschen sind. In ihrem Alter hatte ich kein Buch, kein Heft. Ich werde nicht zulassen, dass das in Afghanistan noch einmal so ist.

Was tun sie konkret?

Jeden Tag erzähle ich meine Geschichte, etwa in Schulen, um Europa aufzurütteln – obwohl es sehr schwer für mich ist. Ich mache Konferenzen über Frauenrechte, mein Buch ist in vielen katalonischen Schulen Pflichtlektüre.

Meine Psychologen sehen, wie mich das alles mitnimmt, und fragen mich oft: „Willst du nicht aufhören, über die Vergangenheit zu sprechen und ein neues Leben beginnen?“ Ich sage: "Nein, ich erinnere mich an die Vergangenheit, um die Zukunft besser zu machen."

Die europäischen Regierungen laden mich zwar nicht ein, aber die Kinder hören auf mich. Ich hoffe auf die künftigen Regierungen.

über ihren Einsatz für Afghanistan

Helfen Sie auch vor Ort in Afghanistan?

Ich habe die NGO „Bridges for Peace“ (Ponts per la pau) gegründet. Mit ihr bezahle ich das Schulgeld und die Schulmaterialien für 35 Mädchen in Kabul. Ich ermöglich es ihnen, Bücher zu lesen und kreativ zu sein. Unter den Taliban war es Kindern nicht erlaubt, zu zeichnen. In Spanien habe ich gesehen, wie emotional wichtig das aber für Kinder ist.

Sie arbeiten auch als freiwillige Flüchtlingshelferin.

2019 ging ich nach Lesbos. Ich dachte, das Flüchtlingslager dort wird viel besser sein als das, in dem ich in Afghanistan einst als Kind lebte, denn hier in Europa gibt es Menschenrechte und Solidarität. Dann war ich drei Monate in Lesbos.

Ich habe in Büchern viel über Konzentrationslager gelesen, über das Schicksal von Anne Frank und deren Familie. Die Leute in Lesbos sind in derselben Lage.

Was sagen Sie dazu, dass europäische Länder Migranten nach Afghanistan zurückschicken, weil das Land zumindest in Teilen sicher sei?

Der Krieg ist nicht vorbei. Krieg ist nicht nur, wenn eine Bombe auf dein Haus fällt. Krieg bedeutet tägliche Konflikte, Armut, Hass unter Volksgruppen. 80 Prozent der Afghanen haben wie ich schwere psychische Schäden.

Wenn man Menschen in Afghanistan wirklich helfen und sie abhalten will, nach Europa zu kommen, sollte man keine Waffen verkaufen, sondern Fabriken und Firmen aufbauen, damit die Menschen die Chance auf einen Job haben.

Baut Schulen und Universitäten auf, schickt freiwillige Helfer und Psychologen.

über notwendige Hilfe für ihr Heimatland

Wenn ein junger Mann von 25 Jahren nach Afghanistan zurückgeschickt wird – was erwartet ihn dort?

Es wäre besser, ihn zu töten. Die Flüchtlinge in Europa sind mit so viel Hoffnung gekommen, sie wollten Bildung, eine Arbeit, ihre Familie unterstützen.

Auf Lesbos traf ich einen Burschen, ich übersetzte für ihn. Seine Anträge wurden dreimal zurückgewiesen und er sagte mir weinend: „Was soll ich meiner Famile sagen? Sie wartet auf meine Unterstützung.“ Er weinte nicht um sich selbst, denn er wollte es für seine Familie schaffen, so wie ich damals.

Trotz meiner vielen Verletzungen arbeitete ich als Mann, versorgte meine Familie mit Essen. Wir sind verantwortlich für die Menschen, die wir lieben. Liebe ist mächtiger als alles andere. Wenn man Burschen wie dem in Lesbos wirklich helfen will, sollte man sie nicht in irgendwelche Zentren stecken. Man sollte ihnen die Gelegenheit geben, zu lernen und zu arbeiten.

Waren Sie je zurück in Afghanistan?

Ja, aber nicht in letzter Zeit. Die Lage verschlimmert sich. Mein erstes Buch "Das Geheimnis meines Turbans" wurde in viele Sprachen übersetzt, Journalisten haben über mich berichtet. Einige machten reißerische Titel, um Aufmerksamkeit zu erlangen.

2019 wurde mein Buch auf Französisch veröffentlicht, ein Journalist nannte mich „das Mädchen, das die Taliban zehn Jahre belog und herausforderte“. Das Video wurde von fünf Millionen Menschen gesehen. Meine Familie in Afghanistan wurde bedroht, ich hier auch und mein Weg nach Afghanistan damit gekappt.

Dabei hatte ich die Taliban nie herausgefordert, ich wollte nur überleben.

Was sind ihre Zukunftspläne?

Ich habe hier Bildung erhalten, habe einen Masterabschluss in Internationaler Entwicklung und hoffe, nach Afghanistan zurückzukehren.

Ich hatte davon geträumt, es diesen Sommer zu schaffen. Aufgrund der schwierigen Lage, in der man nicht weiß, wann die Taliban zuschlagen, und wegen der Pandemie war es nicht möglich. Die Coronalage in Afghanistan ist viel schlimmer als hier.

Ich habe keinen europäischen Pass, nur eine Aufenthaltsgenehmigung. Das bedeutet, dass ich nicht die selbe Freiheit zu reisen habe wie Europäer; ich habe auch bis heute keine Arbeitserlaubnis. Mein Traum, nachhause zurückzukehren, lebt. Ich zähle die Monate, die Jahre, irgendwann werde ich es schaffen.

Nadia Ghulam als Mann in Afghanistan (li.)

„Das Geheimnis meines Turbans“ ist ein internationaler Erfolg. Worüber geht es in Ihren zwei anderen Büchern, die noch nicht auf Deutsch erschienen sind?

Das zweite Buch enthält traditionelle afghanische Geschichten, das dritte erzählt die Geschichten der anderen Frauen in meiner Familie: meiner Mutter, meiner Schwester, meiner Cousinen – und was sie erlebt haben. Ich war damals ja ein Mann, aber wie haben sie als Frauen gelebt?

Meine Cousine etwa wurde als 12-Jährige mit einem 15-Jährigen verheiratet, sie hat heute acht Kinder.

In Spanien höre ich oft: „Du bist so eine starke Frau.“ Die richtig starken Frauen sind die, die in Afghanistan geblieben sind.

über ihre weiblichen Verwandten

2006 mussten Sie enge Freunde zurücklassen, die Sie als Zelmai kennengelernt hatten. Haben Sie heute Kontakt zu ihnen?

Zu einigen habe ich Kontakt, sie akzeptieren meine Geschichte und schätzen meine Arbeit, einer von ihnen lebt mittlerweile in den USA.

Einige andere, die zum Teil heute in Europa sind, wurden sehr wütend, als sie erfuhren, dass ich eine Frau bin, und fühlten sich belogen. Sie sagten, ich hätte meine Situation erklären sollen, sie hätten mir geholfen. Damals hätte mir aber niemand helfen können.

"Das Geheimnis meines Turbans" von Nadia Ghulam und Agnes Rotger ist im cbt Verlag erschienen, 10,90 Euro (auch als eBook erhältlich)

Kommentare