Leben in Afghanistan: Die Angst als täglicher Begleiter

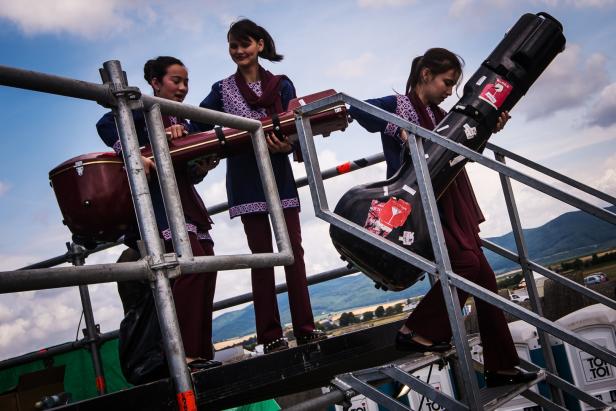

Frauen fürchten um hart erkämpfte Freiheiten - wie die, ohne Burka aus dem Haus zu gehen

„In Afghanistan kann man in jedem Gesicht Angst sehen“, sagt Emal Haidary, Journalist und Wissenschaftler aus Kabul, „die Angst, wieder im Stich gelassen zu werden von den USA, der internationalen Gemeinschaft. Die Angst, dass es dafür nur einen Tweet von Donald Trump braucht.“

Ende November hat der US-Präsident überraschend die Wiederaufnahme der drei Monate zuvor ebenso überraschend gestoppten Friedensgespräche der USA mit den Taliban angekündigt. Bereits am ersten Dezemberwochenende gab es dann in Katar Gespräche.

Beobachtern zufolge wäre ein Abkommen mit den mächtigen Islamisten die einzige Chance für die USA und ihre Alliierten, sich nach 18 Jahren Krieg endgültig aus Afghanistan zurückziehen zu können. Die ersten 4000 der insgesamt 13.000 US-Soldaten im Land sollen demnächst nach Hause zurückkehren, hieß es am Sonntag.

Die Menschen im Land – seit vier Jahrzehnten Spielball internationaler Politik – sehen das zwiespältig. „Wir alle sind des Tötens, des Krieges überdrüssig“, sagt die Feministin Sahar Fetrat, die wie Emal Haidary an einer Konferenz des Wiener Instituts für internationalen Dialog und Zusammenarbeit (VIDC) teilnahm. „Aber sind Verhandlungen mit den Taliban wirklich das, was wir wollen?“

Nach den von der Terrororganisation El Kaida verübten Anschlägen des 11. September 2001 waren die USA in Afghanistan einmarschiert. Mithilfe lokaler Warlords stürzten sie das Schreckensregime der Taliban, die El-Kaida-Chef Osama bin Laden Unterschlupf gewährt hatten.

"Mädchen dürfen nicht zur Schule"

In den letzten Jahren konnten die Taliban aber große Teile des Landes zurückerobern. „In den Taliban-Gebieten ist Fernsehen nicht erlaubt, Mädchen dürfen nicht zur Schule“, nennt Journalist Haidary einige Beispiele für die Unterdrückung durch die Islamisten.

Auch in den von der Regierung kontrollierten Gebieten gehören Angst und Gewalt zum Alltag, jedes Jahr sterben Tausende bei Kämpfen und Anschlägen. „Es gibt keine klaren Frontlinien“, so Haidary. „Die Taliban greifen Städte an, auf Autobahnen werden Leute angehalten. Wenn z. B. aus dem Ausweis ersichtlich ist, dass man für eine Behörde arbeitet, wird man getötet.“

Frauenrechte auf der Strecke?

Dass die USA nun wieder mit den Taliban verhandeln, stärke diese weiter, sagt Haidary. Er und Fetrat sehen die große Gefahr, dass Errungenschaften der letzten Jahre, wie Demokratie und die Stärkung von Frauenrechten, auf der Strecke blieben. "Es herrscht Angst, dass die Taliban wieder die Macht ergreifen", sagt die Aktivistin.

Verhandlungen seien wohl alternativlos, wenn der Krieg enden solle, analysiert Haidary. Es müsse aber auch die afghanische Regierung einbezogen werden. Und es dürfe nicht nur um den Abzug der US-Truppen gehen.

"Es braucht einen Mechanismus, der sicherstellt, dass Afghanistan nicht in das gleiche Chaos abgleitet wie nach dem Abzug der Sowjets (diese hatten von 1979 bis 1989 aufseiten der kommunistischen Machthaber in Afghanistan interveniert, die USA unterstützten die islamistischen Mudschaheddin).“

Emal Haidary

Fetrat, die mit Dokumentarfilmen und Artikeln für Frauenrechte kämpft und derzeit in Budapest studiert, glaubt anders als Haidary nicht, dass Gespräche mit den Taliban Frieden bringen können.

„Bisher haben die Taliban alle Versprechen gebrochen, während der vorigen Verhandlungen gab es Tötungen und Anschläge“, gibt Fetrat zu bedenken.

Sie fordert, dass die Rücknahme hart erkämpfter Frauenrechte für alle Verhandlungsparteien eine „rote Linie“ sein müsse. Für die Taliban, die afghanische Regierung und vor allem für die USA: „Man kann nicht im Namen der Frauenrechte in ein Land einmarschieren und dann die Frauen sich selbst überlassen.“

Sahar Fetrat

Druck auf Pakistan

Was die Taliban betreffe, haben die USA Haidary zufolge in Afghanistan ohnehin „den falschen Krieg“ geführt. „Die Taliban werden nie Personalprobleme. Wenn ein Kämpfer stirbt, stehen zehn neue bereit.“

Grund sei der massive Rückhalt, den die Islamisten im benachbarten Pakistan hätten, von wo aus sie auch Afghanistan zurückeroberten.

„Bin Laden wurde in Pakistan getötet, Talibanführer Mullah Omar starb in Pakistan. Die Talibanführung ist auch jetzt in Pakistan, ihre Trainingscamps sind dort“, sagt der Journalist.

Die USA müssten dringend mehr Druck auf Pakistan ausüben, „sonst haben wir in zehn Jahren noch Krieg“.

Kommentare