(Alltags-)Rassismus: Noch immer allgegenwärtig

Symbolfoto

"Woher kommst du? Nein, ich mein' wirklich?“, "Wieso sprichst du so gut Deutsch?" "Bist du eher Österreicher oder xy?" Diese Fragen kennen viele Menschen mit Migrationsgeschichte wahrscheinlich sehr gut. Solche Fragen oder Situationen werden als Alltagsrassismus bezeichnet und sind die Spitze eines Eisbergs, dem oft viele strukturelle Probleme zugrunde liegen. Denn Rassismus, so erklärt es Elisa Ludwig von der Beratungsstelle "ZARA" bei der Werkstatt und Diskussionsrunde rund um Alltagsrassismus im Favoritner Amtshaus, ist etwas, das nicht nur bei Individuen, sondern in der ganzen Gesellschaft verankert ist. „Wir alle wachsen damit auf und haben es internationalisiert“.

Wieso sind wir überhaupt rassistisch?

Rassismus liegt der Gedanke vor, dass es verschiedene „Rassen“ von Menschen gibt – „weiße“ Menschen werden dabei meist als überlegen betrachtet. „Natürlich gibt es das nicht. Auch wissenschaftlich kann das in keiner Form belegt werden“, erklärt Ludwig. In den Köpfen der meisten Menschen existieren sie aber dennoch – auch etwa was Religion oder Sprache angeht. „Das ist dann das typische: Die sind so und so“, führt Ludwig weiter aus.

Die konstruierten Kategorien schlagen sich dann schließlich auch in Machtkonstruktionen nieder – dann wird vom strukturellen Rassismus gesprochen. „Vor nicht mal 100 Jahren wurden Menschen noch systematisch vergast. Über das Thema Rassismus sind wir noch lange nicht hinweg. Und wir tragen alle die Verantwortung dafür“, so Ludwig.

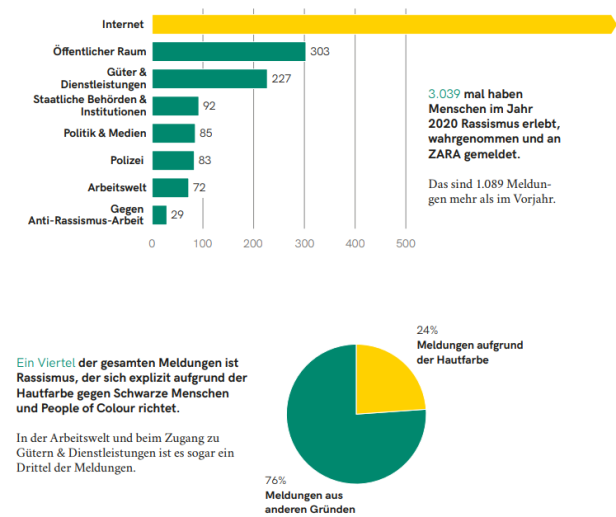

Datenanalyse aus dem ZARA Rassismus Report für das Jahr 2020

Was kann man dagegen tun?

Das Thema Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem zu betrachten sei essenziell. Auch Menschen, die nicht betroffen sind, müssten mitziehen. „Wichtig ist: Zuhören und Glauben schenken, anstatt versuchen, 50 Gründe zu finden, um den Menschen ihre Erfahrungen abzusprechen“, betont Ludwig und fügt hinzu: „Rassismus ist eine Form von Gewalt. Und warum Gewalt nicht in Ordnung ist, sollte nicht zur Diskussion stehen“.

Zivilcourage mit Betroffenen zu zeigen ist stattdessen angesagt. „Es ist auch wichtig zu unterscheiden: Es sind Betroffene und nicht immer Opfer“, sagt Rumeysa Dür-Kwieder von der Dokustelle Antimuslimischer Rassismus. Gerade wenn der Diskurs islamfeindlich ist, wie etwa bei Islamkarte oder Kopftuchdebatte, verzeichnet die Dokustelle Anstiege bei gemeldeten Fällen. „Weshalb es auch wichtig ist, dass Betroffene Fälle von Rassismus melden: Dadurch wird er sichtbar“, so Dür-Kwieder.

Für Betroffene von Rassismus und Diskriminierung gibt es in Österreich mehrere Stellen und Verbände, bei denen man sich melden kann. Neben Beratungen und Austausch ist in manchen Fällen auch der Rechtsweg eine mögliche Vorgehensweise.

ZARA-Zivilcourage ZARA Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit

Beratungsstelle für rassistische Diskriminierung, Online Hass und Hetze sowie Cybermobbing. Bei Bedarf stehen Betroffenen psychosozial und juristisch geschulten Berater*innen kostenlos zur Seite.

+43 (0) 1 929 13 99

Dokustelle Österreich

Die Dokustelle ist eine Dokumentations- und Beratungsstelle für Personen, die Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus erfahren.

office@dokustelle.at

+43 676 40 40 005

Afro Rainbow Austria

Afro Rainbow Austria (ARA) ist die erste Organisation von und für LGBTQI+ Migrant*innen aus afrikanischen Ländern in Österreich und hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform für Sichtbarkeit, Kommunikation und Veränderung zu sein.

Antisemitismus Meldestelle

Die Israelitische Kultusgemeinde dokumentiert Falle und hilft und berät auch Betroffenen von Antisemitismus mittels der Meldestelle. Unmittelbar nach der Meldung nimmt ein Experte oder eine Expertin der Antisemitismus-Meldestelle die Bearbeitung auf. Das Formular kann man direkt auf der Website ausfüllen

www.antisemitismus-meldestelle.at/

Romano Centro

Im Romano Centro sind Roma aus unterschiedlichen Gruppen vertreten, um sich gemeinsam für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Roma und gegen deren Diskriminierung einzusetzen. Schwerpunkte der Tätigkeit sind Bildung und Kultur. Romano Centro steht Roma, aber auch Nicht-Roma offen.

+43-1-749 63 36

office@romano-centro.org

Beratungszeiten (nur mit Termin)

Mo-Do 10:00 - 17:00 Uhr

Klagsverband

Der Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern ist eine Nicht-Regierungsorganisation (NGO), die Opfer von Diskriminierung unterstützt, zu ihrem Recht zu kommen. Neben verschiedenen Service-Angeboten zu den Themen Antidiskriminierung und Gleichstellung bedeutet das auch die Unterstützung von Einzelpersonen vor Gericht.

Lassallestraße 7a, Unit 4, Top 6a

1020 Wien

Tel. +43/1/961 05 85-13

Schwarze Frauen Community

Die SFC ist eine Initiative von schwarzen Frauen* unterschiedlichster Herkunft und Nationalität, die gemeinsam Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Selbstorganisation schwarzer Frauen, Kinder- und Jugendlicher fördern und unterstützen. SFC bietet Frauen- und Mädchenberatung, Empowerment-Arbeit für schwarze Kinder und Jugendliche und deren Familien.

www.schwarzefrauencommunity.at

0680/3020517

WEISSER Ring

Der WEISSE RING hilft Opfern von Straftaten mit professioneller Beratung und Betreuung, psychosozialer und juristischer Prozessbegleitung und in Notfällen auch durch materielle Unterstützung.

Opfer-Notruf (rund um die Uhr)

0800 112 112

Kommentare