Influencerin Luisa L’Audace über ihr Leben mit Behinderung

Luisa L’Audace ist keine gewöhnliche Influencerin. Auf Instagram – wo ihr 25.000 Menschen folgen – setzt sie sich lautstark für Personen ein, die normalerweise ungehört und ungesehen bleiben. Sie selbst kam mit einer neuromuskulären Erkrankung zur Welt und stieß schon früh auf Ausgrenzung, Mobbing, Barrieren. „Lange gab ich mir selbst die Schuld“, sagt die 26-jährige Deutsche, „dann habe ich gemerkt, dass die Diskriminierung behinderter Menschen System hat und es vielen ähnlich geht“. Dass der Fachbegriff dafür – Ableismus – in der deutschen Sprache bisher kaum vertreten ist, macht sie wütend. Um das zu ändern, hat sie nun ihr erstes Buch herausgebracht.

KURIER: Ableismus ist vielen kein Begriff. Wo begegnet er Ihnen in Ihrem Alltag?

Luisa L’Audace: Das Gefährliche am Ableismus ist, dass er nicht sofort erkennbar ist und wir alle mit ableistischen Denkmustern aufgewachsen sind, die nur langsam aufbrechen. Letztlich begegnet uns Ableismus überall, auf vielen verschiedenen Ebenen. Wenn es beispielsweise darum geht, gewisse Anträge für Hilfsleistungen zu stellen. Es geht um Zugänge zu Bildung, zum Arbeitsmarkt. Behinderte Menschen sind deutlich stärker von Armut und Gewalt bedroht. Die Frage ist eher, wo uns Ableismus nicht trifft.

Was bräuchte es, um die Bedingungen für behinderte Menschen zu verbessern?

Wir brauchen Sensibilisierung und Sichtbarkeit. Repräsentation ist ganz wichtig: Wir sehen im Fernsehen, dass behinderte Rollen von nicht behinderten Schauspielern verkörpert werden. Damit wird ein falsches Bild reproduziert. Wir brauchen Gesetze, die uns helfen, Teilhabe umzusetzen. Individuell kann jede Person dazu beitragen, indem sie sich informiert und ihr Umfeld sensibilisiert. Am wichtigsten wäre, sich Stimmen von behinderten Menschen anzuhören und diese lauter zu machen. In den sozialen Medien, in Büchern oder Blogeinträgen. Wenn man hört, dass „behindert“ als Schimpfwort missbraucht wird oder sich jemand über eine behinderte Person lustig macht, sollte man als nicht behinderte Person einschreiten. Denn gesunden, privilegierten Menschen wird ganz sicher eher zugehört.

Mit 14 Jahren bekam Luisa L’Audace (26) ihren ersten Rollstuhl – „ein Befreiungsschlag“

Sie sprechen selbst von „behinderten Menschen“, viele scheuen vor dieser Bezeichnung zurück. Welche Sprache sollten nicht behinderte Menschen verwenden?

Ich bevorzuge die „Identity first“-Sprache, also „behinderter Mensch“. Um herauszustreichen, dass die Behinderung ein Teil unserer Identität ist. Da gibt es diese Metapher, dass wir unsere Behinderung ja nicht wie einen Rucksack aufhaben, den wir mal eben absetzen können. Dann gibt es noch die „Person first“-Sprache, „Menschen mit Behinderung“, um den „Menschen“ hervorzuheben. Auch diese Bezeichnung finde ich in Ordnung, obwohl es hoffentlich klar ist, dass wir Menschen sind. Was nicht in Ordnung ist, sind Euphemismen: „Menschen mit Beeinträchtigung“, „gehandicapte Menschen“, „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“. Es sei denn, Betroffene wählen das als Selbstbezeichnung.

In Österreich gibt es eine Debatte über die Signalwirkung von Spendengalas wie „Licht ins Dunkel“. Wie stehen Sie zum Thema Wohltätigkeit?

Ich bin keine Freundin davon. Weil ich der Meinung bin, dass es die Zuständigkeit verschiebt; der Staat fühlt sich nicht zuständig, solange es Organisationen immer wieder als ihr Thema verkaufen. Man muss hinter die Kulissen schauen: In Deutschland haben wir die „Aktion Mensch“, da wird man rasch feststellen, wie viele nicht behinderte Menschen in der Organisation sitzen, aber sich herausnehmen, für uns zu sprechen. Letztlich sind die Charity-Organisationen oft dazu da, damit sich nicht behinderte Menschen besser fühlen, weil sie den „armen Behinderten“ geholfen haben. Dabei ist Teilhabe ein Menschenrecht. Wir sollten weder dankbar sein noch darum betteln müssen. Und wir möchten nicht als bemitleidenswerte Menschen dargestellt werden, die dankbar sind, wenn man ihnen einmal im Jahr ein paar Euro spendet.

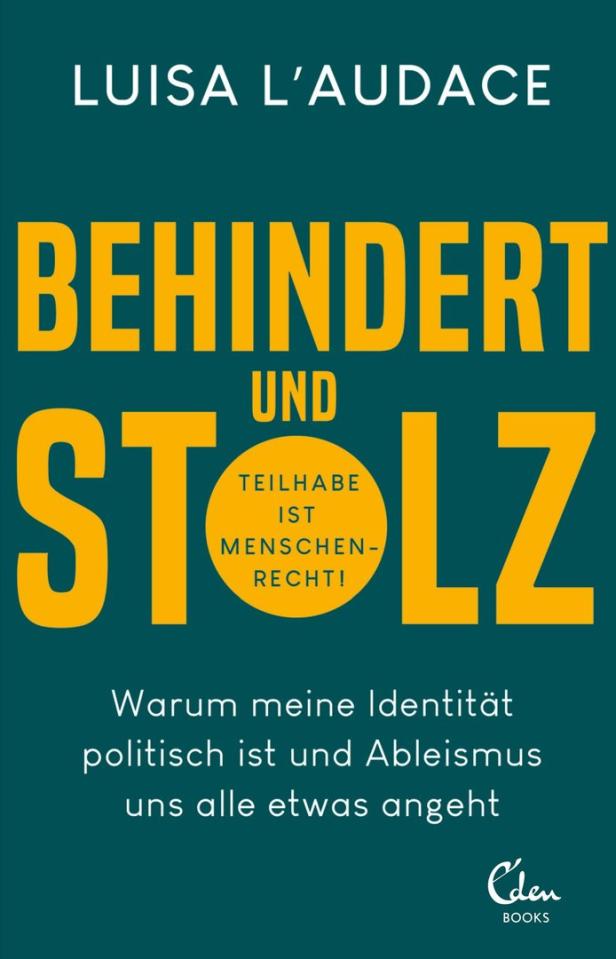

Luisa L’Audace: „Behindert und stolz. Warum meine Identität politisch ist und Ableismus uns alle etwas angeht“ Eden Books. 272 Seiten. 18,95 Euro

Wurden behinderte Menschen in der Pandemie vergessen?

Ja, absolut. Das fing an mit dem Impfangebot, das viele von uns gar nicht oder erst spät bekommen haben. Jetzt geht es um die Maßnahmen, die noch eingehalten werden. In Deutschland trägt die Mehrheit keine Maske mehr, Schnelltests werden kaum benutzt. Als Person der Risikogruppe ist man nicht sicher, auch wenn man sich selbst schützt und aufpasst.

Ihr Buch heißt „Behindert und stolz“. Welche Botschaft verbirgt sich dahinter?

Den Begriff „disabled and proud“ gibt es in der Bewegung schon lange. Es geht darum, auch auf diesen Teil seiner Identität stolz zu sein, obwohl dir die ganze Welt signalisiert, dass deine Behinderung etwas ist, das du verstecken solltest. Ich habe selbst lange mit mir gehadert und musste erst verstehen, dass ich mich nicht schämen muss und nicht alleine bin. Heute bin ich stolz darauf, dass ich eine Community gefunden habe und in diesem System Probleme ansprechen kann. In der Hoffnung, dass wir zukünftige Generationen von behinderten Menschen besser aufwachsen sehen.

3. Dezember

1993 rief die UNO den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen aus. Er soll jährlich an deren Rechte und Probleme erinnern

Ableismus

Bezeichnet die strukturelle, gesellschaftliche Diskriminierung von behinderten und chronisch kranken Menschen (engl. disabled = behindert)

1,3 Mio. Menschen

leben in Österreich laut einem Bericht aus dem Jahr 2015 mit einer Behinderung. Das sind 18 % der Bevölkerung

#IhrBeutetUnsAus

Unter dem Hashtag fordern Mitarbeitende aus Behindertenwerkstätten im Netz gerechtere Arbeitsbedingungen

Kommentare