Die Vertreibung aus Bullerbü

Der schwedische Tourismusverband lebt wohl heute noch zu einem Gutteil von Astrid Lindgren und auch dem berühmten Möbelhaus dürfte die vermeintliche Idylle in Lindgrens Büchern zupasskommen. Doch wer genau las, wusste immer schon: Nur glücklich waren die wenigsten ihrer Heldinnen und Helden. Sie hatten, wie Pippi Langstrumpf, eine Mutter im Himmel und einen Vater, der weit weg war; als Brüder gingen sie, wie Karl und Jonathan Löwenherz, sogar gemeinsam in den Tod. Zumindest aber hatten sie, wie die kleine Madita aus gutem Hause, einen alkoholkranken Nachbarn.

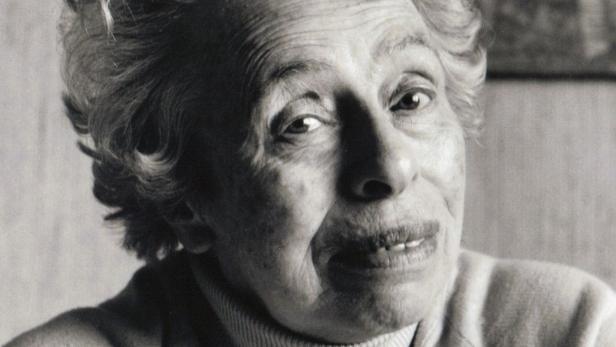

Zwanzig Jahre nach ihrem Tod am 28. Jänner 2002 liest man Astrid Lindgrens Bücher erst recht mit anderen Augen, denn die Lindgren-Forschung hat seither viel zutage gebracht. Neue Biografien, Filme und Tagebücher sind erschienen und offenbaren Abgründe in der schwedischen Idylle.

„Ich glaube, dass das innerste Wesen des Daseins Schmerzen sind“, schrieb Lindgren Ende der Fünfzigerjahre an eine Freundin und ihre Tagebücher zeigen, dass sie bereits als sehr junge Frau nachdenklich und voll Anteilnahme dem Weltgeschehen gegenüber war. Die Kinderwelten, die sie schuf, sind nur vordergründig unbeschwert. Tatsächlich ging es ihr darum, dass jedes Kind das Recht haben sollte, in „Geborgenheit und Freiheit“ aufzuwachsen, wie sie bei ihrer berühmten Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 1978 sagte.

Astrid Lindgrens Kinderwelten sind nur vordergründig unbeschwert. Tatsächlich ging es ihr darum, dass jedes Kind das Recht haben sollte, in „Geborgenheit und Freiheit“

Woher sie denn wisse, wie es ist, ein Kind zu sein, obwohl sie doch schon längst keines mehr sei, wurde Lindgren immer wieder gefragt. Eine Antwort erfährt man aus den Tagebüchern: „Ich denke überhaupt nur an das Kind in mir.“ Die anarchische Pippi ähnelte gewiss der jungen, burschikosen Astrid. Doch auch das einsame, verlassene Kind, das immer wieder auftaucht, ob als Pippi Langstrumpf oder Karlsson vom Dach, stand ihr nahe. Vielleicht dachte sie dabei an ihren Sohn Lasse, den sie als junge Mutter vorübergehend zu Pflegeeltern geben musste – eine schmerzliche Erfahrung, die sie nie überwand und erst spät offenbarte. Der kleine Karl Löwenherz, der mit neun Jahren stirbt? Möglicherweise erinnert er an ihren jung verstorbenen Bruder Gunnar. Und der alkoholkranke Nachbar der kleinen Madita? Lindgrens Mann Sture starb 1952 an den Folgen einer Leberzirrhose.

Schwedisches Holzhaus in Småland, ochsenblutrot und weiß gestrichen

Astrid Lindgren wuchs selbst in einem jener berühmten ochsenblutroten Häuser in Småland auf, wie man sie aus dem fiktiven Ort Bullerbü kennt. Über ihre Schreibmaschine ist sie immer wieder in diese Welt zurück geflüchtet. Ihrem Sohn Lasse, von dem sie sich ein zweites Mal verabschieden musste, als er 1986 mit erst 60 Jahren an Krebs starb, hatte sie in der Literatur den vielleicht schönsten Platz auf Erden gegeben: Bullerbü, wo er für immer mit seinen Geschwistern Bosse und Lisa und den Nachbarskindern lebt. Geborgen und frei.

Kommentare