Romeo Castellucci: "Ein Kultur-Embargo empfinde ich als Schande"

Die Wiener Festwochen werden am 13. Mai eröffnet – mit einem von David Schalko konzipierten Event. Begonnen haben sie aber schon jetzt – mit einem Prolog: Seit Freitag (und bis 5. April) ist in der Halle E des Museumsquartiers „Requiem“ zu sehen, ein nachdenklich machender Bilderreigen von Romeo Castellucci zur Totenmesse und weiteren Kompositionen von Mozart.

Die Uraufführung, bestritten vom Originalklangorchester und Chor Pygmalion unter der Leitung Raphaël Pichons, fand im Juli 2019 beim Festival d’Aix-en-Provence statt; für Wien hat der Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner seine Inszenierung aktualisiert – nicht nur, aber auch wegen des verheerenden Ukraine-Kriegs. Im Gespräch mit dem KURIER nimmt Castellucci, 1960 in Cesena geboren, auch zum Kotau Stellung, den der Westen von russischen Künstlern verlangt.

Der für seine Radikalität berühmte (wie berüchtigte) Theatermagier ist seit 1990 kontinuierlich bei den Festwochen zu Gast – zumeist mit Socìetas Raffaello Sanzio.

KURIER: Das Requiem fordert die Frage geradezu heraus: Sind Sie katholisch? Sie kommen immerhin aus Italien, einem katholischen Land.

Romeo Castellucci: Das werde ich oft gefragt. Ja, ich bin in einem katholischen Land geboren und aufgewachsen, meine visuelle Bildung und die Museen, die ich besucht habe, sind katholisch geprägt. Aber ich selbst bin kein praktizierender Katholik.

Aber zumindest religiös?

Wir alle sind religiös, Religion ist überall: in den Supermärkten, in den Apotheken… In den Apotheken sogar viel mehr als in einer Kirche! Wie schon der französische Philosoph Jacques Lacan festgestellt hat, wird die Religion über alles triumphieren. Wir alle sind dazu verurteilt, religiös zu sein. Allein schon die Etymologie des Wortes erklärt es: Religion kommt von „re-ligio“, das bedeutet „zusammensetzen“. Auch das Theater ist Religion, das Kino, die Filme, die Kunst generell.

Ihre zentralen Themen sind der Tod und das Sterben …

Nicht nur meine! Sie sind es in der westlichen Kultur.

In mein Gedächtnis eingebrannt haben sich die hyperrealistisch nachgestellten Sterbeszenen in Ihrem Stück „Le Metope del Partenone“, das 2019 bei den Wiener Festwochen zu sehen waren.

In dieser Arbeit gibt es zwei Temperaturen: die hitzigen Wiederbelebungsversuche, die immer scheitern, und gleichzeitig die an die Wand projizierten Rätsel, die eigentlich sehr kalt sind. Mich hat interessiert, Schmerzen mit einem Rätsel zu verbinden – und das Rätsel ist der Tod.

Aber wie verhält es sich: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Eine Auferstehung? Oder ist mit dem Tod alles zu Ende? Wird nur Ihr Werk über Ihren Tod hinaus weiterleben, oder auch Ihre Seele?

Alles hat ein Ende. Ich glaube an das Leben der Moleküle, das ist Physik. Aber gibt es eine Seele? Ist sie unser Gewissen, unser Geist? Ich habe keine Ahnung, was nach dem Tod passiert. Aber ich habe keine Angst vor dem Tod; ich habe nur Angst vor Schmerzen. Denn der Tod ist etwas Abstraktes, der Schmerz aber sehr konkret. Wie schon Jean-Paul Sartre gesagt hat: Den Tod erlebt man nicht. Den Schmerz aber schon. Vor ihm habe ich wirklich Angst.

Es gibt wunderschöne Requiems, die abendfüllend sind, etwa von Giuseppe Verdi. Warum haben Sie jenes von Mozart genommen?

Weil es mich zum Weinen bringt. Ich empfinde die Musik sehr intim. Um an das vorhin Gesagte anzuschließen: Der Tod ist wichtig, weil wir alle wissen, dass wir sterben werden. Er beflügelt unser Vorstellungsvermögen. Daher gibt es auch die Kunst. Denn wir stellen uns immer wieder die Fragen: Was ist nach dem Tod? Was bewirkt er? Ja, der Tod ist ein sehr kraftvoller Impulsgeber für die Kunst. Auch für Mozart war der Tod extrem wichtig. Nicht als etwas Dekoratives, sondern als etwas Grundsätzliches.

Dieses Requiem ist allerdings recht kurz. Sie haben es daher um weitere Mozart-Kompositionen ergänzt – wie um gregorianische Choräle zu Beginn und am Ende?

Das stimmt zwar, aber es ist komplexer. Raphaël Pichon ist nicht nur Dirigent, sondern auch Forscher. Er hat wenig bekannte Werke von Mozart hinzugenommen. Sie passen gut in die Dramaturgie des Requiems – und beleuchten unerwartete Aspekte. Der gregorianische Choral zu Beginn ebnet den Weg zum Requiem.

In „Le Metope del Partenone“ passieren der Autounfall, der Herzstillstand und so weiter quasi aus heiterem Himmel. In Ihrer Umsetzung des Requiems geht es aber eher um das langsame Sterben, die Vergänglichkeit.

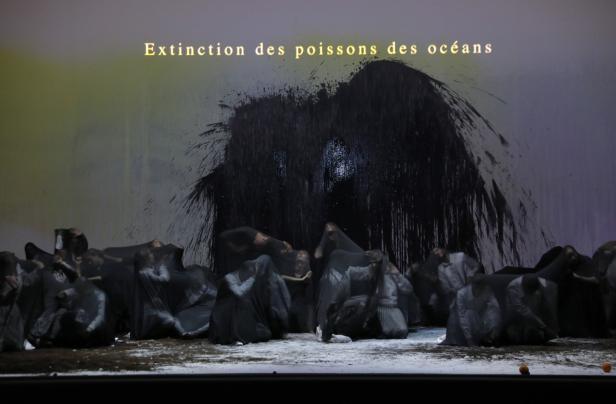

In meiner Umsetzung der Totenmesse gibt es eine doppelte Botschaft. Auf der Rückwand wird eine Liste von ausgestorbenen Tieren, Pflanzen, Sprachen, Völkern, von versiegten Flüssen, untergegangenen Städten, zerstörten Meisterwerken projiziert. Darunter auch Gebäude, die es erst seit Kurzem nicht mehr gibt, zum Beispiel das Theater von Mariupol. Wir leben inmitten von Dingen, die aussterben. Der Tod ist Ursprung und Grund der Schönheit. Mozart hat seinen Schmerz auch in Kompositionen ausgedrückt, die scheinbar fröhlich sind. Wir haben den Tod als Schicksal akzeptiert. Und das Schöne ist deshalb schön, weil es zerbrechlich ist. Die Blüten rund um uns (wir sitzen mit Dolmetscherin Katja Voncina im Stadtpark, Anm.) sind schön, weil sie flüchtig sind. Sie zerfallen vor unseren Augen. Ewige Schönheit wäre grausam, unerträglich.

Obwohl es um die Vergänglichkeit geht, feiern Sie das Leben – mit Farben, mit Tanz, mit Folklore. Mich erinnert Ihre Inszenierung ein wenig an die Existenzfeste von Hermann Nitsch, auch wenn Ihre Ästhetik eine ganz andere ist. Liege ich ganz falsch?

Ich kann verstehen, dass man gewisse Ähnlichkeiten sieht. Aber Nitsch feiert eine Art Eucharistie – für ihn sind das Blut und das Opfer von zentraler Bedeutung. Und es geht bei ihm um Mystizismus. Was das Volksfest und den Tanz anbelangt: Da geht es mir um den Aspekt der Gemeinschaft.

Da Sie Mariupol erwähnen: Sie haben Ihre Inszenierung für Wien aktualisiert?

Ja, die Liste der Zerstörungen ist leider größer geworden. Sie beinhaltet aber nicht nur Objekte oder Lebewesen, die verschwunden sind, sondern auch solche, die im Verschwinden begriffen sind, darunter Architekturen aus Wien.

Ich muss beim Thema Krieg bleiben. Bei den Salzburger Festspielen sollen Sie zusammen mit Teodor Currentzis „Herzog Blaubarts Burg“ von Béla Bartók realisieren – in Kombination mit „De temporum fine comoedia“ von Carl Orff. Wird es dazu kommen?

Ich hoffe wirklich, dass Teodor und sein Orchester musicAeterna weiterhin in Europa arbeiten dürfen. Ein Kultur-Embargo empfinde ich als Schande, ich bin strikt dagegen. Ein solches Embargo ist in der Kultur verrückt und kontraproduktiv. Denn gerade die Kunst bringt die Menschen zum Nachdenken. Sie ist das Gewissen – für die Politik. Gerade jetzt wäre es wichtig, den Künstlern zu erlauben, sich frei auszudrücken. Denn dieser schreckliche Krieg ist nicht nur eine humane Katastrophe, er kann auch eine große kulturelle Katastrophe werden.

Das Kultur-Embargo ist also – wie der Krieg selbst – ein Akt der Barbarei?

Ja. Es ist völlig unverständlich und wirklich absurd, dass man von russischen Künstlern verlangt, sich gegen Putin auszusprechen. Denn sie haben in Russland ihre Familie, ihre Arbeit, ihr Zuhause. Dieses Beharren ist unfair und Nötigung. Wir müssen von diesen Künstlern vielmehr verlangen, dass sie weiterhin kreativ sind.

Wäre es theoretisch möglich, dass Sie das Salzburger Projekt mit einem anderen Dirigenten realisieren – zum Beispiel mit Raphaël Pichon?

Machbar wäre es. Aber darauf habe ich keinen Einfluss, das muss Intendant Markus Hinterhäuser entscheiden. Ich hoffe natürlich, dass ich weiter mit Teodor zusammenarbeiten kann. Denn für die Umsetzung der Idee, „Blaubarts Burg“ mit Carl Orff zu ergänzen, braucht es eine tiefe Verbindung. Und wir haben bereits das Konzept ausgearbeitet.

2014, als Markus Hinterhäuser Intendant der Wiener Festwochen war, haben Sie Glucks „Orfeo ed Euridice“ inszeniert. Der Grundgedanke war, eine Patientin im Wachkoma mit göttlicher Musik zurück ins Leben zu holen. Bei den Aufführungen ist dieses Wunder nicht eingetreten. Wissen Sie, ob diese Frau noch lebt?

Ja, sie lebt. Und ich bin weiterhin mit ihr in Kontakt. Beziehungsweise: Ich besuche sie und ihre Eltern jedes Jahr. Normalerweise lieben solche Menschen Musik, weil sie durch sie Kontakt mit der Welt haben. Musik ist eine Sprache. Leider ist sie bisher nicht wieder aufgewacht.

Können Sie schon ein nächstes Projekt ankündigen?

Beim Festival von Aix-en-Provence werde ich im Juli Gustav Mahlers zweite Sinfonie, die „Auferstehungssinfonie“, mit Esa-Pekka Salonen machen. Und es gibt auch ein Projekt für die Wiener Staatsoper – „Saint François d“Assise“ von Olivier Messiaen. Die Premiere wird vielleicht in zwei Jahren sein.

Kommentare