Muehl: Niemand dachte an die Kinder

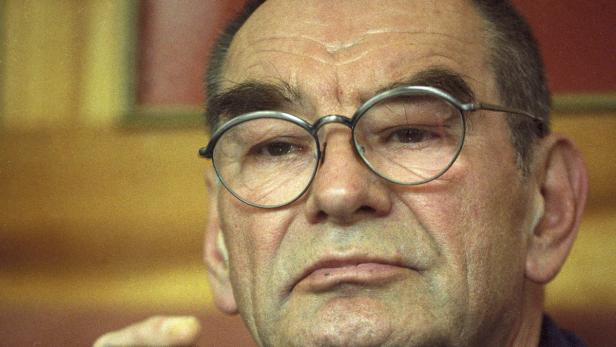

Im Kreis seiner Freunde“ sei er Sonntagfrüh friedlich gestorben, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme von Otto Muehls Archivleiterin.

Viele „Freunde“ hatten sich allerdings schon lange vorher von Otto Muehl abgewandt. Noch bevor Muehl 1991 verhaftet und wegen Unzucht mit Unmündigen und Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde, gab es in seiner Kommune am burgenländischen Friedrichshof eine Revolte. Denn das Experiment einer alternativen Gesellschaft, das Anfang der 1970er mit Grundsätzen der freien Liebe, der direkten Demokratie und des Verzichts auf Privateigentum gestartet war, war aus dem Ruder gelaufen: Sexueller Missbrauch, Erniedrigung, Bespitzelung und totalitärer Führungsstil waren an der Tagesordnung.

Albtraum

"Die Allermeisten, die hier beteiligt waren, sind wie aus einem Albtraum erwacht“, erzählt der Kultursoziologe Peter Stöckl, der die Kommune am Friedrichshof kurz vor ihrem Zerfall für seine Dissertation erforschte. „Sie dachten: wie konnte ich das nur die ganze Zeit unterstützen?“

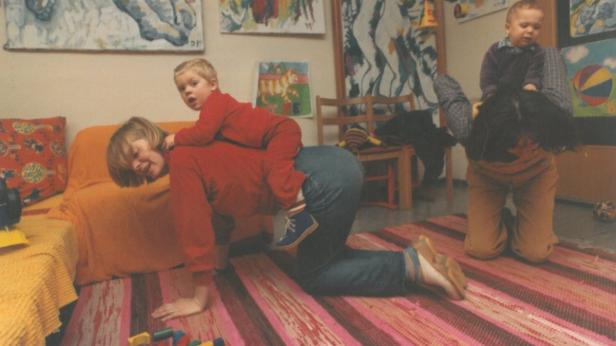

„Sie haben sich nie überlegt: wie bringen sie die Jungen, wenn sie mal erwachsen werden, in die Gemeinschaft“, erklärt Stöckl. „Das ist der Punkt, an dem Gemeinschaften wie diese brechen müssen. Wenn es eine Sexualgemeinschaft ist, müssen sich die Jungen einbringen lassen – etwa durch Entjungferung durch den ranghöchsten Mann.“

Auch in dieser Beziehung war die Muehl-Kommune keineswegs ohne historische Vorläufer: Bereits 1848 hatte der Prediger John Humphrey Noyes in Oneida im US-Bundesstaat New York eine Kommune gegründet, die „freie Liebe“ praktizierte. Noyes floh 1879 vor der Polizei, die ihn wegen Vergewaltigung festnehmen wollte.

Himmelhof

In Wien bildete die vom Maler Karl Wilhelm Diefenbach gegründete Kommune „Himmelhof“ von 1897-98 einen Vorläufer zum „Friedrichshof“. Auch Diefenbach agierte autoritär; einer seiner Getreuen, Gusto Gräser, war später am Aufbau der Kommune „Monte Veritá“ in der Schweiz beteiligt.

Heute steht am Monte Veritá ein Hotel, ebenso wie am einstigen Kommunen-Anwesen auf La Gomera, das Muehl 1989 verließ.

Der Friedrichshof wird heute von einer Genossenschaft von Ex-Kommunarden geführt, die sich dafür entschieden haben, ihr umfassendes Archiv nach und nach für Forscher, Künstler und ehemalige Mitglieder zu öffnen. Der Film „Meine keine Familie“ (siehe Artikel unten) ist ein erstes Produkt dieser Aufarbeitung, die auch mit dem Tod des Kommunengründers noch keineswegs abgeschlossen ist.

Lange Zeit wusste Paul-Julien Robert nicht, wer sein Vater war. Er wuchs auf dem Friedrichshof auf, wo freie Sexualität praktiziert und Eltern von ihren Kindern getrennt wurden. In seiner hervorragenden Doku „Meine keine Familie“ (derzeit im Kino), besuchte Robert mit seiner Mutter Orte der Vergangenheit und sichtete bis dahin unveröffentlichtes Filmmaterial über das Kommunardenleben. Es waren nicht Gefühle wie Wut, die ihn zu seinem Film bewogen hatten, erzählt Robert im KURIER-Interview: „Ich empfand große Neugierde, auch, was das Archivmaterial anging. Zu begreifen, dass ich da als Kind in der Mitte stehe, war emotional schwierig. Aber es ging mir nicht darum, das Bild von Muehl anders darzustellen. Mir war es wichtig, alles subjektiv zu erzählen.“

Kommentare