Kunstmesse TEFAF: Kein antiquierter Blick auf Antiquitäten

„Junge Leute fotografieren und posten dieses Motiv gern, die finden das cool“, sagt Eberhard Kohlbacher. Der Wiener Händler ist sichtlich stolz auf Gustav Klimts Bildnis eines schwarzen Mannes, das er mit seinem Partner Lui Wienerroither auf der TEFAF, der weltweit bedeutendsten Messe für alte Kunst, präsentieren kann. Dass das Bild gemalt wurde, als sich 1897 eine westafrikanische Gruppe im Wiener Prater gegen Geld den Blicken zehntausender Schaulustiger aussetzte, würde die Attraktivität des Werks nicht mindern: Auf dem Bild sei schließlich „ein stolzer Mann“ und keine Karikatur zu sehen, sagt Kohlbacher.

Während Debatten um das Erbe des Kolonialismus und die tief verwurzelte Exotisierung des „Anderen“ die zeitgenössische Kunstwelt seit Jahren in Atem halten, schienen diese Themen vor der TEFAF lange Zeit Halt zu machen. Auf der in ihrer Eleganz und Exklusivität herausragenden Kunstmesse, die heuer bis zum 20. März im niederländischen Maastricht läuft, sieht man neben Altmeistergemälden und modernen Klassikern auch Überbleibsel aus dem Orientalismus-Kult des 19. Jahrhunderts und schwarze Figuren, mit denen Künstler einst ihr Ideal des „Edlen Wilden“ verwirklichten.

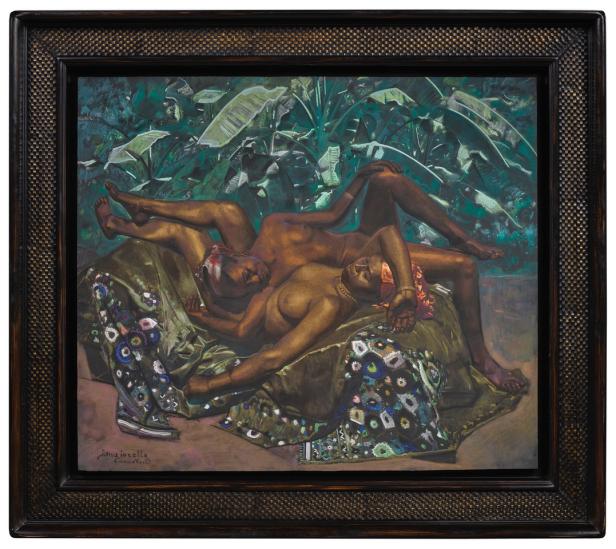

„In meinem Markt wird das überhaupt nicht problematisch gesehen“, sagt der Pariser Händler Mathias Ary Jan, auf dessen Stand ein Gemälde zweier verschlungener nackter, schwarzer Frauen zu haben ist (von Jacques Majorelle, 620.000 Euro), daneben zwei Bronzen von idealisierten, geschmückten „Stammesfiguren“ (von Luigi Pagani, 240.000 Euro).

Generationenwechsel

Doch wenn die TEFAF schon nicht für „Wokeness“ bekannt ist, steht ihr Businessmodell doch permanent in Diskussion. Alte Kunst hatte es zuletzt schwer am Markt, zugleich ist ein großer Vermögenstransfer im Gange: Bis 2030, schrieb die Kunstmarkt-Analystin Clare McAndrew in ihrem jüngsten Bericht im Auftrag der Messe Art Basel, würden allein jene Personen, die über mehr als 50 Millionen Dollar Vermögen verfügen, mehr als 6 Billionen Dollar vererben oder spenden.

Laut einer Umfrage, die McAndrews unter einer Gruppe Superreicher durchführte, hatte dieser Personenkreis bisher bis zu 25 % des Vermögens in Kunst investiert. Zahlreiche Expertisen sagen, dass die Folgegeneration das nun nicht mehr tut – und die ererbten Gemälde und Porzellane lieber loswird, um sich sozial oder ökologisch zu engagieren.

"Geschichten, keine Märchen"

Dickie Zebregs sieht aber auch bei der neuen Generation ein verändertes Bewusstsein. „Ich habe etwa indonesische Sammler, die Möbel aus der Kolonialzeit kaufen“, sagt er. „Sie finden, die Objekte wurden von ihren eigenen Leuten gemacht.“

Der junge Amsterdamer Händler – Doc-Martens-Stiefel, blonde Strähnen, Ethno-Ketterl – hat sich just auf Kunst und Kunsthandwerk der Kolonialzeit spezialisiert, auf seiner Visitenkarte steht: „Wir verkaufen Geschichten, keine Märchen.“ Zebregs will nichts verschweigen – und zugleich nicht nur von Unterdrückung erzählen.

Aus Wiener Sicht interessant ist ein Porträt des Angelo Soliman, das Zebregs auf der TEFAF um 425.000 Euro anbietet: Das Bildnis des einst am Wiener Hof geschätzten Afrikaners, das der Maler Johann Nepomuk Steiner 1772 anfertigte, sei Vorlage für jenen Kupferstich gewesen, der Solimans Aussehen bis heute überliefert, sagt Zebregs.

„Will gesehen werden“

„Mir ist es wichtig, mich in der Kunst wiederzufinden – es gibt mir das Gefühl, selbst gesehen zu werden“, sagt eine junge schwarze Messebesucherin, die am Stand der Pariser Galerie Nicolaus Bourriaud die Büste einer Schwarzen betrachtet, die „auch meine Tante sein könnte“, wie sie sagt. Allerdings ist die Figur gefesselt. Wie sich herausstellt, ist die Skulptur ein politisches Statement: Mit der Inschrift „Warum als Sklave geboren werden?“ machte sich der Bildhauer Jean-Baptiste Carpeau 1868 zum Sprachrohr gegen die Sklaverei.

Auch wenn historische Kunst schwarze Personen allzu oft in der Rolle von Dienern, Sklaven oder Besiegten zeigt, erzählt sie auch andere Geschichten – selten einfach, oft widersprüchlich.

Der Museumsdirektor Alfred Weidinger, der das nun angebotene Klimt-Bild wie berichtet dank einer KURIER-Recherche wiederfand, appelliert, die westliche Perspektive zu hinterfragen, auch wenn sie wohlwollend ist. Weidinger spürte den noch lebenden Nachfahren des abgebildeten Prinzen William Nii Nortey Dowuona in Ghana auf und plant, mit ihm zusammen das Klimt-Bild in Wien zu zeigen. Es wird viel zu diskutieren geben.

- Die TEFAF läuft noch bis 20. 3. in Maastricht/NL. Die Messe gilt als weltweit wichtigster Umschlagplatz alter Kunst. 273 Händler aus 21 Ländern sind bei der heurigen Ausgabe dabei, das Programm umfasst Bilder, Juwelen und Objekte von der Antike zur Gegenwart. Der gute Ruf ruht auf einer Expertenkommission, das das Angebot der Händler vorab minutiös prüft

- Kommende Woche finden in Österreich zwei Kunstmessen statt: Die „Stage Bregenz“ im Festspielhaus Bregenz (20.-23.3.) und die „Spark Art Fair“ in der Marx Halle Wien (21.-23.3.)

- Das Belvedere bietet unter dem Titel „Turning The Page“ Spezialführungen an, die sich mit der Darstellung schwarzer Menschen in der Kunst befassen. Ein Audioguide zum Thema kann gratis heruntergeladen werden.

Kommentare