Ingeborg Bachmann im Literaturmuseum: Zerbrochen am Zumutbaren

Ingeborg Bachmann - fotografiert von ihrem Bruder Heinz

Die kurzen Texte in „Der Stimmenimitator“ (1978) drehen sich meist um den Tod. Unter dem Titel „In Rom“ schreibt Thomas Bernhard in Ich-Form über Ingeborg Bachmann: „In einem römischen Krankenhaus ist die intelligenteste und bedeutendste Dichterin, die unser Land in diesem Jahrhundert hervorgebracht hat, an den Folgen von Verbrühungen und Verbrennungen gestorben, die sie sich in ihrer Badewanne zugezogen haben muss ...“

Die Leute würden rätseln, ob deren Tod „nur ein Unglück oder tatsächlich Selbstmord“ war: „Die an den Selbstmord der Dichterin glauben, sagen immer wieder, sie sei an sich selbst zerbrochen, während sie in Wirklichkeit naturgemäß nur an ihrer Umwelt und im Grunde an der Gemeinheit ihrer Heimat zerbrochen ist, von welcher sie auch im Ausland auf Schritt und Tritt verfolgt worden war wie so viele.“

Naturgemäß stimmt nicht alles, was Bernhard behauptet. In der Nacht auf den 26. September 1973 erlitt Bachmann, schwer tablettensüchtig, Verletzungen durch einen Brand, der beim Einschlafen mit einer brennenden Zigarette ausgelöst worden war. Drei Wochen später, am 17. Oktober, starb sie 47-jährig im Krankenhaus Sant’Eugenio – in erster Linie wohl an den Entzugserscheinungen.

Eine Frau mit Stil

Inwieweit ärztliches Versagen Mitschuld war, wurde nie geklärt. Und so trug der tragische Tod zum Mythos rund um die Autorin bei, die nie viel von sich preisgeben wollte. Die Schau „Ingeborg Bachmann. Eine Hommage“, die bis 5. November 2023 und damit über den 50. Todestag hinaus im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek zu sehen ist, beginnt folgerichtig mit einem Zitat auf einem Abhänger: „Wo kein Geheimnis war, wird nie etwas zu finden sein.“

Das Intro zur Schau. Auf dem zweiten Abhänger steht: „Verstecken könnte ich mich in der Legende einer Frau, die es nie gegeben hat.“

Flankiert wird dieser von zwei überlebensgroßen Porträts: die junge Bachmann mit dunklem Bubikopf im weißen Kleid, die ältere Bachmann mit blondierten Haaren im schwarzen Mantel. Wie überhaupt: Die Manuskripte und Materialien, mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail in den alten Holzregalen präsentiert, werden mit vielen Fotos ergänzt. Manche der Bildnisse haben ikonische Qualität, andere, aufgenommen etwa von Ingeborg Bachmanns Bruder Heinz, sind nahezu unbekannt. Eines ist allen gemein: Die Autorin, geboren am 25. Juni 1926 in Klagenfurt, hatte Stil. Sie war, wie die um eine Generation jüngere Elfriede Jelinek, äußerst modebewusst. Die beiden verbindet – das macht auch Claudia Müllers raffiniert montierte Jelinek-Doku „Die Sprache von der Leine lassen“ deutlich – thematisch viel. Die Auseinandersetzung mit der Sprache zum Beispiel, die Beschäftigung mit Musik, Philosophie, Krieg, Tod. Und natürlich auch der Hang zum Leben im Verborgenen.

Zerbrochen sein dürfte Ingeborg Bachmann aber weniger „an der Gemeinheit ihrer Heimat“, sondern an unglücklichen Beziehungen, etwa jener zum Schweizer Max Frisch. Sie verliebten sich 1958; die Trennung Ende 1962 verkraftete Bachmann nicht: Sie musste sich mehrfach in Kliniken einweisen lassen. Es kränkte sie ungemein, dass Frisch gemeinsam Erlebtes in seinem Roman „Mein Name sei Gantenbein“ (1964) verarbeitet hat: In ihrem Exemplar des ausgestellten „Blutbuchs“ strich sie diese Passagen an.

Bachmann forderte zudem alle ihre Briefe zurück – vergeblich. Sie befinden sich daher nicht in der ÖNB, die seit der Schenkung 1978 den Nachlass betreut, sondern im Max-Frisch-Archiv.

Von den Erben waren sie gesperrt worden. Nun aber wurde der Briefwechsel unter dem Titel „Wir haben es nicht gut gemacht“ (Suhrkamp) auf über 1.000 Seiten - samt enorm vielen Anmerkungen - veröffentlicht. Iris Radisch hat in der "Zeit" bereits von einer literarischen „Sensation“ gesprochen.

Im Himmel, in der Hölle

Im Literaturmuseum ist zumindest ein Brief von Max Frisch ausgestellt. Die Kuratoren Kerstin Putz und Michael Handel erzählen den Lebensweg der Autorin grob chronologisch in zehn Kapiteln, beginnend mit den „Orten“ (Klagenfurt, Wien, Rom) und der „Poesie“: 1952, mit 26, nahm sie erstmals an einem Treffen der legendären Gruppe 47 teil; im Jahr darauf veröffentlichte sie ihren Gedichtband „Die gestundete Zeit“ und avancierte zum ersten Medienstar der Literaturszene: 1954 zierte sie das Cover des Magazins "Der Spiegel".

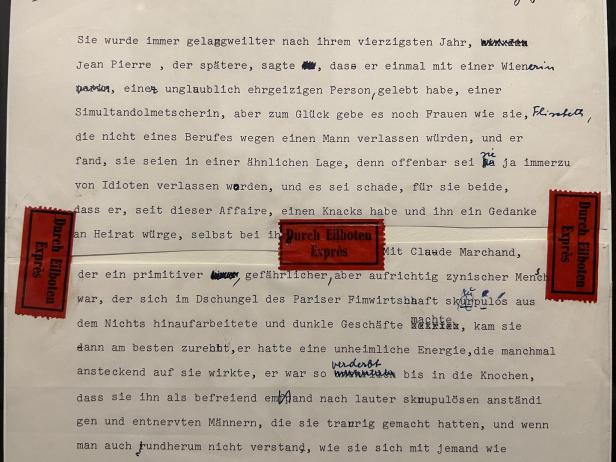

Typoskript „Drei Wege zum See“: Textblöcke, mit Express-Pickerln fixiert

Hinter ihr lagen bereits die Beziehungen mit Hans Weigel und Paul Celan, es folgten Zeiten im Himmel und in der Hölle. 1958 entstand das Hörspiel „Der gute Gott von Manhattan“, das mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet wurde. Der Titel ihrer Dankesrede wurde ein geflügeltes Wort: „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.“

Zu sehen gibt es viele Typoskripte, etwa das Gedicht „Reklame“ mit den in Rot getippten Verheißungen („ohne sorge sei ohne sorge“), und auch audiovisuelle Dokumente, darunter der Super-8-Film von Hans Marte über Bachmanns Reise nach Polen und ihren Besuch des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau im Jahr 1973. Wenig später war sie tot.

Kommentare