Filmfestspiele Cannes: Alte Meister auf Ehrenrunde, junge Frauen im Bewerb

Am Ende der Filmvorführung von „Megalopolis“ in Cannes beugt sich der Sitznachbar herüber und stammelt ratlos: „Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gesehen habe!“

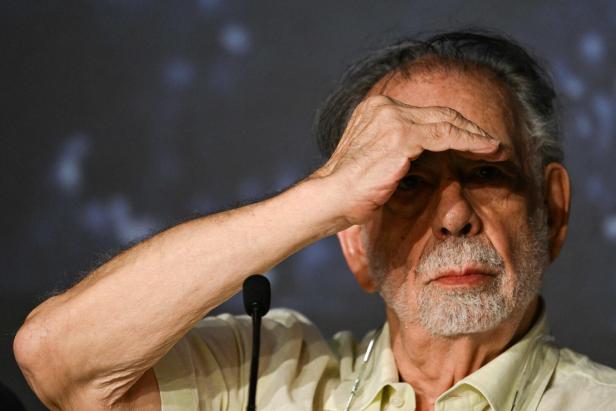

Die Frage ist berechtigt: Was haben wir gerade gesehen? Den überladenen Fiebertraum eines legendären Egomanen namens Francis Ford Coppola? Eine apokalyptische Fantasie über die (amerikanische) Zivilisation am Rande des Ruins? Die kühne Neuerfindung des dekadenten, alten Roms im Gotham-City-Look eines dystopischen New Yorks? Den visionären Wurf eines Giganten der Filmgeschichte, der noch ein (letztes) Mal mit der Filmindustrie auf Kollisionskurs geht?

Oder doch eher nur ein überlanges Science-Fiction-Spektakel zwischen Shakespeare und Soap Opera? Gespickt mit Spezialeffekten, die billig aussehen? Unterbrochen von banalen Dialogen, die sich theatral als Weltweisheiten ausgeben und streckenweise umwerfend schlecht gespielt werden?

Elegant könnte man es so formulieren: Ein desaströs gescheiterter Film von Francis Ford Coppola ist immer noch interessanter als gelungenes Mittelmaß. Aber Gerüchte im Vorfeld, wonach „Megalopolis“ an den Kinokassen wohl kaum der Burner werden würde, lassen sich nicht zerstreuen.

Tatsächlich ranken sich um die langwierige Produktion von „Metropolis“ schon länger die medienwirksam die Unglücksnachrichten. Immerhin handelt es sich um den Regisseur der „Der Pate“-Trilogie, den Lieblingsfilmen vieler cinephiler Menschen. Selbst Coppolas Anti-Vietnam-Krieg-Klassiker „Apocalypse Now“ mit Marlon Brando ging als prophezeites Desaster in die Filmgeschichte ein, verwandeltes sich aber in Gold und gewann 1974 in Cannes die Sieger-Palme. Doch landete Francis Ford Coppola auch so legendäre Flops wie „One from the Heart“ und „The Cotton Club“.

Das Projekt „Megalopolis“ trägt der mittlerweile 85-jährige Coppola seit vierzig Jahren im Herzen. Immer wieder scheiterte er an der Finanzierung seines Vorhabens. Zu guter Letzt verkaufte er Teile seines ertragreichen Weinguts, um mit Eigenkapital sein 120-Millionen-Dollar schweres Vermächtnis zu bezahlen.

Die Dreharbeiten selbst verliefen chaotisch und boten reichlich Anlass für schlechte Schlagzeilen und guten Gossip: So ließ Coppola Crew und Schauspieler angeblich endlos lange warten, rauchte stattdessen Marihuana, agierte oft selbstherrlich, aber planlos, und verhielt sich gegenüber weiblichen Statisten sehr „old school“, wie der Guardian mit englischer Zurückhaltung formulierte.

Coppola ist nicht gerade als Feminist verschrien, und dementsprechend „old school“ gestalten sich auch die zwei weiblichen Hauptrollen in „Megalopolis“: Beide Frauen stehen im Bann eines genialen Mannes namens Cesar Catilina. Cesar, exaltiert gespielt von „Kylo Ren“-Star Adam Driver mit dem unvorteilhaften Haarschnitt eines römischen Feldherrn, hat für die Erfindung des neuen Baumaterials „Megalon“ den Nobelpreis erhalten. Er plant damit ein utopisches Bauprojekt in der retro-futuristischen Stadt New Rome, eindeutig als New York erkennbar.

Sein großer Widersacher ist der konservative Bürgermeister Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), dessen Tochter sich in ihn verliebt. Weitere Familienmitglieder von Cesar liefern bizarre, oft auch komische Auftritte, allen voran Shia LaBeouf: Als hintertriebener Cousin Clodio amüsiert er mit markigen Sätzen wie „Rache schmeckt am besten in Frauenkleidern“ und macht sich an seine „Tante“ (Aubrey Plaza aus „White Lotus 2“) heran.

Bei der Premiere von „Megalopolis“ spendete das Publikum sieben Minuten lang Standing Ovations. Ob der Applaus dem letzten Film von Francis Ford Coppola, oder vielleicht doch seinem imposanten Gesamtwerk galt, bleibt offen.

„Furiosa: A Mad Max Saga“ wirbelt viel Staub auf

Francis Ford Coppola ist nicht der einzige Regie-Veteran, der in Cannes seine vielleicht letzte Vorstellung gibt. Auch George Miller, australischer Regisseur der längst verkulteten „Mad Max“-Reihe mit Mel Gibson, mischte die Croisette auf. Vor neun Jahren triumphierte Miller („Ein Schweinchen namens Babe“) mit „Mad Max – Fury Road“ in Cannes und lieferte gemeinsam mit Charlize Theron als Rächerin Furiosa ein überwältigendes „Mad Max“-Comeback.

Nun folgte mit großem Getöse „Furiosa: A Mad Max Saga“ Kinostart: Donnerstag) das Prequel: Wie sahen Jugend und Kindheit der einarmigen Titelheldin aus? Welche Ereignisse verwandelten sie in eine beinharte, wortkarge Kämpferin?

Als kleines Mädchen wurde Furiosa von einer wilden Biker-Gang gekidnappt, deren Anführer Dementus (komisch-sadistisch: Chris Hemsworth) die Mutter des Kindes vor seinen Augen hinrichten lässt. Von da an plant Furiosa Rache und übt sich heimlich im Nahkampf. Es dauert bestimmt eine gute Filmstunde, ehe Furiosa erwachsen genug ist, um von Anya Taylor-Joy („Das Damengambit“) gespielt zu werden. Diese tritt in die Fußstapfen von Charlize Theron, kann aber keineswegs deren Charisma entwickeln.

Das liegt unter anderem daran, dass Miller sich auf seinem staubigen Roadtrip all zu sehr für sein „world building“ – etwa bizarre Wüstenstädte, die aussehen wie Ölraffinerien – interessiert. „Furiosa: A Mad Max Saga“ fühlt sich an wie ein episodischer Actionfilm, dessen motorisierte Verfolgungsjagd die Figuren mit ihren Staubwolken vernebeln.

Junge Frauen im Wettbewerb

Im Hauptwettbewerb von Cannes finden sich heuer trotz aller Beteuerungen für mehr Gender-Gleichberechtigung nur vier Regisseurinnen, darunter die versierte britische Filmemacherin Andrea Arnold. Sie stellt in ihrem „Coming-of-Age“-Film „Bird“ ein zwölfjähriges Mädchen namens Bailey in den Mittelpunkt, das gegen seine desolaten Familienverhältnisse aufbegehrt. Bailey lebt bei ihrem ebenfalls noch sehr jungen Vater und wird von ihm mit spontanen Hochzeitsplänen überrascht.

Wütend stürmt sie aus dem Haus und trifft auf einen poetischen jungen Mann, gespielt von dem deutschen Schauspieler Franz Rogowski im Rock. Andrea Arnolds haptische Bilder sind wie immer geprägt von der Handkamera von Robbie Ryan und dessen intensiven Bildern.

Von den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens erzählt auch die Französin Agathe Reidinger in ihrem Filmdebüt „Wilder Diamant“: Darin versucht eine junge Frau und Influencerin, ebenfalls aus miserablen Verhältnissen, den sozialen Aufstieg durch die Teilnahme bei einer TV-Reality-Show.

Ihre angestrengtenBemühungen reichen vom Brustimplantat bis zu pervers hochhackigen Schuhen, die blutige Fersen hinterlassen. Eine falsche Lektion vieler junger Frauen hat sie jedenfalls gelernt: Schönheitsideale und Schmerz sind nicht voneinander zu trennen.

Kommentare