Erika Pluhar: „Schweigen werde ich nie!“

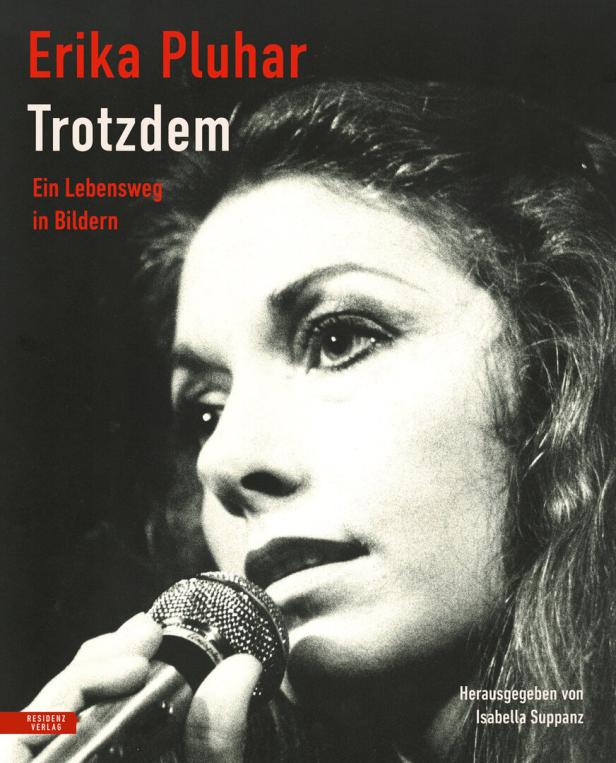

Sie ist Grande Dame und Revoluzzerin zugleich. Ein Publikumsliebling, gegen den Strich gebürstet. Erika Pluhar, Schauspielerin, Autorin und Chansonnière, hat österreichische Zeitgeschichte mitgeschrieben und ist doch immer nahbar geblieben. Und auch der nahende 85. Geburtstag am 28. Februar kann ihr die Aufmüpfigkeit nicht nehmen. Nicht umsonst heißt ihr neues Buch, ein Fotoband, „Trotzdem.“

KURIER: Sind Sie durch Ihren bevorstehenden 85er gefordert?

Erika Pluhar: Ja, das hab ich so nicht angenommen, dass da so viel los sein wird. Dazu kommen Lesungen und viel Öffentlichkeitsarbeit für das neue Buch, worüber sich der Verlag freut, aber es ist anstrengend. Ich muss mich dazwischen ausruhen. Nach solchen Terminen werde ich immer ganz stumm.

Nun ist einer Ihrer Wegbegleiter gestorben, der ehemalige Burgtheaterdirektor Achim Benning.

Das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Er war ein Lebensfreund, wir kennen uns seit der Schauspielschule, erst als Kollegen, später war er mein Direktor.

Sie spielten oft unter seiner Regie.

Die mir wichtigsten Arbeiten. Tschechow, Turgenjew und vor allem Gorkis „Sommergäste“: Die waren damals für mich in meinem politischen Erwachen wesentlich. Heute will ja so vieles am Theater politisch sein, aber wir haben einfach nur den Text von Gorki gespielt, und das war so politisch! Die Figur, die ich spielte, greift im Stück alle an und sagt, alle seien faul, kümmerten sich um nichts und seien Opportunisten: Das musste ich dem Kurt Sowinetz entgegenschleudern und hab dafür Szenenapplaus bekommen, etwas sehr Seltenes. Es hat mir gut gefallen, dass da Menschen meiner beziehungsweise Gorkis Meinung waren.

Mit Kurt Sowinetz haben Sie viel gearbeitet.

Es sind so viele Menschen gegangen. Das Weggehen von Zeitgenossen ist mit das Schmerzlichste am Altwerden.

Vom Theater sind Sie jetzt auch schon wieder ein halbes Leben weg.

Ich war vierzig Jahre am Burgtheater, und das ist 25 Jahre her. Ich bin, auch pensionsmäßig, genau zum richtigen Zeitpunkt weggegangen, weil sich die Landschaft des Theaters dann sehr verändert hat, wie so vieles. Es ist nicht mehr meine Landschaft.

Sie gehörten damals zu jenen, die Claus Peymann sehr kritisieren.

Aber eher das Verhalten. Als da plötzlich eine Siegerfahne auf dem Burgtheater prangte und es hieß: Die Jungen kommen. Die Jungen kamen doch immer!

Es heißt oft, Sie seien wegen Peymann gegangen, weil der Sie nicht besetzt hätte.

Das stimmt nicht. Der hätte mich schon besetzt.

Sie gehören noch zu der Generation von Burgschauspielern, denen man anhört, dass Sie nicht aus Norddeutschland stammen.

Ich bin in Floridsdorf aufgewachsen und kann so ein Wienerisch reden, des glaubst ned! Aber als ich in die Schauspielschule nach Hietzing kam, hatte ich nie ein Problem, Hochdeutsch zu sprechen. Ich mochte nur nicht, wenn Piefkisch geredet wurde.

Das ist heute weitgehend normal.

Ja, deswegen versteh’ ich oft nicht einmal den Tatort, weil alle so ein piefkisches Deutsch herunternudeln. Als ich am Burgtheater zu sprechen begann, gab es dort noch den Begriff des „Prager Deutsch“. Das war das Deutsch, das weder Piefkisch noch Wienerisch ist, sondern rein. Ich liebe das reine Deutsch, und ich glaube, ich kann es sprechen.

Sie haben Floridsdorf erwähnt. Als Kind wohnten Sie auf der Brünner Straße. Sind Sie manchmal in der Gegend?

Nein, schon lange nicht mehr. Das Haus steht noch, das weiß ich, aber alles rundherum hat sich sehr verändert. Damals waren dort überall Felder.

Ein Kino gab’s auch, die Lichtspiele Weltbild auf der Prager Straße.

Da war ich oft.

Die Schwestern Erika, Brigitte und Ingeborg, 1939 (von links)

War das die Initialzündung, warum Sie Schauspielerin werden wollten?

Ich bin gerade draufgekommen, worauf mein ganzes Berufsleben beruht. Ich bin 1939 geboren und habe die Bombardierung in Döbling erlebt, wo wir wohnten, bevor wir in Floridsdorf eine Wohnung bekommen haben. Döbling hat so ausgesehen wie jetzt die Bilder aus Kiew. Darum ist es für mich auch so besonders bedrückend, dass mir das jetzt im hohen Alter doch wieder so nahe rückt. Jedenfalls wurden wir nach Oberösterreich evakuiert. In Mattighofen ist meine Mutter einmal mit mir in einem Gasthaussaal ins Kino gegangen. Ich war vorher noch nie in einem Kino. Dort habe ich Krambambuli gesehen, wo der Hund am Ende um sein Herrl trauernd am Grab liegt. Ich bin furchtbar tierlieb. Ich hab so geheult, dass meine Mutter mir gesagt hat: Erika, dem Hund geht es gut, das ist alles nur gespielt und erfunden. Das hat bei mir Wurzeln geschlagen. Das Grauen war Realität, aber ich konnte auch über etwas weinen, das erfunden war.

Also sind Sie Schauspielerin und Autorin geworden.

... mit lauter erfundenen Geschichten. Ich hab mich ins Kino, ins Theater zurückgezogen, schon früh kleine Geschichten geschrieben.

Und die Hundeliebe ist Ihnen auch das ganze Leben geblieben.

Ich hatte immer Hunde. Jetzt hab’ ich keinen mehr, ich bin zu alt und zu verlustgeschädigt. Ich halte das nicht mehr aus, wenn der Hund hustet oder im Wald verschwindet. Aber der Haimo, mein Manager, kommt immer mit seinem Hund, einem Magyar Viszla. Sein voriger Hund war der Bruder von meinem letzten Hund, dem Zecherl, zu dem ich mich nach dem Tod meiner Tochter Anna entschlossen habe. Er ist auch früh verstorben. Das darf ich einfach nicht mehr machen, leider. Das halt ich nicht mehr aus.

Sie leben hier in diesem Haus mit Ihrem Enkel? Mein Enkel Ignaz, seine Frau und ihr gemeinsamer Sohn leben nebenan, da, wo der Ignaz mit seiner Mutter gelebt hat. Vor dem Gesetz ist Ignaz mein Sohn, das wollte die Anna so, damit er nicht Proksch heißen muss, das galt als der Satansname.

Erika Pluhar mit ihrer Tochter Anna Proksch, 1965

Den Tod Ihrer Tochter, die 1999 an einem Asthmaanfall starb, haben Sie vor einigen Jahren in Ihrem Buch „Anna“ verarbeitet. Darin waren Sie ganz schön streng zu sich.

Zu mir als Mutter. Ich musste mir diesen Rest von Schuldgefühl wegschreiben.

Schuld weswegen?

Ich war wie eine Alleinerzieherin, als die Anna klein war, und habe sehr viel gearbeitet. Als sie erwachsen war, wurden wir die besten Freundinnen. Aber ihre Kindheit war schwierig. Damals waren Väter nicht vorhanden. Die Männer haben geglaubt, sie werden entmannt, wenn sie das Kind nur angreifen. Und ich war zu wenig mütterlich um Anna herum, als sie es gebraucht hätte.

Und der Proksch, der Mann mit dem „Satansnamen“?

Anna hat ihren Vater sehr geliebt und er auch sie, aus dem Gefängnis heraus. (Udo Proksch wurde als Schlüsselfigur des Falles Lucona 1992 wegen sechsfachen Mordes verurteilt und war bis zu seinem Lebensende in der Strafanstalt Graz-Karlau inhaftiert, Anm.) Als Anna starb, ist er auch gleich gestorben, an gebrochenem Herzen. Sie haben einander sehr geliebt.

Wie haben Sie es geschafft, mit Udo Proksch nach dem Ende Ihrer zum Teil sehr gewaltvollen Beziehung, über die Sie ja auch geschrieben haben, so wohlwollend umzugehen? Der Mann hat Sie geschlagen. Sie blieben ihm gut gesinnt und haben ihn später oft im Gefängnis besucht.

Er war überhaupt kein böser Mensch. Wenn er voll besoffen war, hat er manchmal zugeschlagen. Und ich bin ja dann auch gegangen. Danach waren wir die besten Freunde. Immer. Ich hab mich nicht viel um das gekümmert, was er getan hat, bin auch nicht in seine Clubs gegangen, aber er ist hin und wieder hier aufgetaucht und hat die Anna besucht. Ohne seine Anregung gebe es auch den Ignaz nicht. Udo hat es möglich gemacht, dass Ignaz als Findelkind aus der Sahara zu uns gekommen ist, die Anna ihn aufziehen und ich ihn adoptieren konnte.

Sie werden oft nach dem Udo Proksch gefragt.

Ja. Und es war ja auch der Heller (mit André Heller war Erika Pluhar von 1970–1984 verheiratet, Anm.) nicht der unkomplizierteste Gefährte. Aber zu solchen Dingen gehören immer zwei. Ich muss es ja so kompliziert gewollt haben. Und beide waren in ihrer Art geniale Burschen. Der Udo hat mich ja wirklich interessiert.

Die Zeit ist heute eine andere. Jüngere Frauen würden Ihnen vielleicht vorwerfen, Sie verharmlosen Gewalt an Frauen.

Ich habe keineswegs Gewalt verharmlost, sondern im Gegenteil für die Frauenhäuser gekämpft. Und ich habe sehr für das Frausein an sich gekämpft. Dafür, dass Frauen all das tun können, was sie anstreben. Wir haben damals anderes zu tun gehabt, als zu gendern. Und jetzt gäbe es auch anderes zu tun. Frauen verdienen immer noch nicht gleich viel für gleiche Arbeit. Aber die jungen Frauen heute bauen natürlich auf dem auf, was wir erreicht haben, und verlieren sich zum Teil in Äußerlichkeiten, die mich ärgerlich stimmen.

Es fällt auf, dass viele Schauspielerinnen Ihrer Generation einige Dinge anders sehen, auch was „me too“ betrifft.

Auch mich haben sie damals angerufen und zu „me too“ befragt. Ich bin in mich gegangen und habe gesagt „not me“. Ich war jung, ich war nicht schiach, ich war am Theater, ich war beim Film. Ich hab’ meine Gspusis gehabt. Aber ich betone: Ich wollte die auch. Und wenn ich nicht wollte, hab’ ich Nein gesagt. Es gibt natürlich auch Frauen, die einfach mitspielen, aus Karrieregründen. Aber ich spreche jetzt nicht von zum Beispiel wirklich von einem Chef abhängigen Sekretärinnen, von wirklicher weiblicher Machtlosigkeit.

Gab es nicht in Ihrer frühen Jugend einen Vorfall, wo Sie Nein gesagt haben, aber nicht gehört wurden?

Ich war 15 und in einen sehr feschen Kerl verliebt. Er hätte gerne mit mir geschlafen, mir war das zu früh. Ich bin dann zu Fuß von Dornbach nach Floridsdorf geflohen. Ich war übrigens schwer magersüchtig, was auch ein Ausdruck von nicht „Frau-werden-Wollen“ war. Diese damaligen Frauenbilder à la Doris Day haben mir nicht gefallen. Da kam der unglückliche Versuch meines Freundes, sein „Zu-viel-Wollen“ noch dazu.

Das Nicht-Essen blieb Ihnen noch eine Zeit lang?

Ja, es hat eine Weile gedauert, bis ich’s wieder derpackt hab. Magersucht ist eine schlimme Sucht. Es waren so depressive Zeiten, dass ich gedacht hab, ich bring mich um. Anorexie ist wirklich eine grauenvolle psychische Erkrankung. Ich bin sehr froh, dass ich das in jungen Jahren überwunden habe.

Man kann froh sein, in einer Zeit aufgewachsen zu sein, wo es noch keine ständige Auseinandersetzung mit dem eigenen Aussehen gab, wie das heute durch Handy und sogenannte soziale Medien der Fall ist.

Dieser digitale Wahnsinn ist besorgniserregend. Ich hoffe immer, dass es sich für mich noch ausgeht. Dass ich schon so alt bin, dass ich mich dem digitalen Wahnsinn entziehen kann. Andererseits glaub ich auch, dass ich genau deshalb meist gut besucht bin. Weil ich analog bin. Bei mir gibt’s keine Show. Was ich sage, bin ich, und was ich singe, bin ich. Dazu hab ich meine wunderbaren Musiker. Die Menschheit hat zwei große Aufgaben vor sich, um auf diesem Planeten zu überleben. Einerseits die Ökologie. Wir müssen schauen, dass dieser Planet lebbar bleibt. Die zweite Aufgabe ist, den digitalen Irrsinn und die Künstliche Intelligenz in den Griff zu bekommen. Ich wäre ja schon so froh, wenn ich ein bissl natürliche Intelligenz auf dieser Welt wahrnehmen könnte!

Erika Pluhar:

„Trotzdem.

Ein Lebensweg in Bildern.

Herausgegeben von Isabella Suppanz.

Residenz.

192 Seiten.

35,95 Euro

Würden Sie, mit Ihrer Lebenserfahrung, sagen, dass wir in einer besonders herausfordernden Zeit leben?

Dieser Begriff der Zeitenwende ist schon so verbraucht. Aber es ist alles anders geworden. Wenn ich zurückdenke, nach dem Krieg, die 70er, die 80er, die 90er-Jahre. Es gab immer irgendetwas zu kritisieren. Aber man hatte doch immer den Eindruck, die Dinge verbessern sich insgesamt. Jetzt ist mit einem Schlag alles wieder zusammengestürzt. Der Antisemitismus ist wieder da, es gibt zu wenig Bildung, zu wenig Aufklärung, und dann kommt dieses Social-Media-Glumpert dazu! Früher haben die Idioten am Stammtisch vor sich hin gebrüllt und sind dann heimgegangen. Jetzt brüllt jeder seinen Stumpfsinn in sein Handy und es rauscht durch die ganze Welt. Es ist eine sehr bedrückende Zeit. Aber ich lebe ja schon immer mit meinem „Trotzdem“.

Wie auch das neue Buch heißt.

Ja, und ich versuche, mich so zu motivieren, trotzdem nicht die Hoffnung für den Menschen aufzugeben. Denn der Mensch hat wirklich immer wieder viel geschafft. Ich möchte, dass auch mein Urenkel noch eine lebenswerte Welt erlebt. Und wir leben immer noch in einem sehr lebenswerten Land. Auch wenn jetzt der Herr Kickl im Anmarsch sein sollte. Ich würde sagen: Die Sozis und die Neos und die ÖVP sollen sich zusammenreißen und ihre Diskrepanzen zur Seite legen. Es gibt vernünftige Stimmen wie den Herrn Kaiser in Kärnten (SPÖ-Landeshauptmann, Anm.). Und ich kenne auch ein paar alte ÖVP-Leute gut, die vom Kurz nie was gehalten haben und da auch dafür wären. Wenn der Kickl eine Position erreicht: So alt kann ich gar nicht werden, dass ich nicht meine Stimme erhebe. Schweigen werde ich nie. Solange ich reden kann.