Die Geschichte der Kinoprogramme: „Mitnehmen oder zerreißen“

Herbert Wilfinger, begeisterter Sammler von Filmprogrammen, mit den beliebtesten Programmheften Österreichs: „Maskerade“ und „Sissi – Jugendjahre einer Kaiserin“

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, Berufswünsche auch. Der eine will Astronaut werden – der andere Filmprogramme schreiben.

Herbert Wilfinger wollte Filmprogramme schreiben.

Der Wiener Cineast, Jahrgang 1947, hegte diesen eher ungewöhnlichen Berufswunsch schon seit seiner Jugend. Doch nachdem diese Tätigkeit nicht unbedingt den Vorstellungen seines Vaters entsprach, wurde Wilfinger stattdessen Bauingenieur bei der Bahn. Erst 1993 erfüllte er sich seinen Jugendtraum und gründete die Filmindex-Programme, die er bis zum jetzigen Zeitpunkt herausgibt.

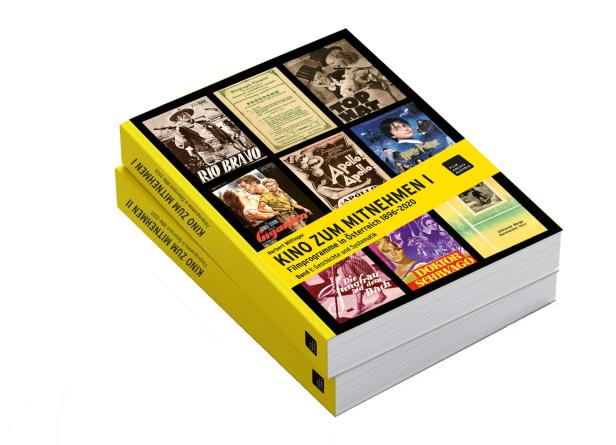

Heute besitzt Herbert Wilfinger an die 20.000 Filmprogramme und ist Sammler, Historiker und Autor in einer Person. Zudem hat er nun die Geschichte der österreichischen Filmprogramme geschrieben und damit eine filmhistorische Lücke geschlossen. In der ziegelsteinschweren Arbeit „Kino zum Mitnehmen“, die aus zwei herrlich illustrierten Bänden besteht, dokumentiert er mit akribischer Sorgfalt die Geschichte der österreichischen Kinoprogramme.

Cineast Herbert Wilfinger, Sammler von Filmprogrammen

Gespickt mit anekdotischen Details, reicht der Überblick von frühen Serien, die in der Buchdruckerei Löwy in Pressburg entstanden und von 1910 bis 1919 produziert wurden, zum Klassiker des Filmprogramms – der Illustrierte Filmkurier (1945 bis 1956) – bis hin zum Stadtkinoprogramm (1981–2008). Wilfingers hauseigener Filmindex ist immer noch aktiv und beliefert rund 200 Abonnenten – „meist Männer jenseits der 60“, erzählt er im KURIER-Gespräch.

„Nach dem Sautanz“

Früher war das Kinoprogramm Fixbestandteil jedes Kinobesuchs. Es wurde an den Kinokassen oder direkt vom Billeteur verkauft, diente dem Zuschauer als Information oder wurde als Erinnerung an einen schönen Filmabend aufgehoben: „Es wird gebeten, die Programme mitzunehmen oder zu zerreißen“, ermahnte der geschäftstüchtige Betreiber des Grazer Annenhoftheaters 1915 seine Zuschauer. In den 50er-Jahren gab es auch Programme, in die der Besucher seine Meinung („gut gefallen“ – „mittel“ – „schlecht“) ankreuzen konnte. Oft finden sich auch kuriose Kritzeleien, etwa die Anmerkung eines Zuschauers zu seinen Kinobesuch: „Nach dem Sautanz“.

Eine erste Hochblüte der Filmprogramme gab es bereits in der Stummfilmzeit, um dem Publikum das Gezeigte näher zu bringen: „Unser Publikum versteht sonst die Bilder nicht“, äußerten sich ein besorgter Kinobesitzer im Jahr 1917.

„Man darf nicht vergessen, dass es sich beim Kino um ein neues Medium handelte“, erläutert Wilfinger: „Die Leute sollten die Handlung zuerst lesen, damit sie den Film verstehen. Untertitel gab es erst ab 1911. Außerdem wurden viele Szenen durch die Zensur eliminiert.“

Herbert Wilfinger: "Filmprogramme galten als Schundliteratur“

Ab 1911 trat in Österreich die Zensur auf den Plan, weiß Wilfinger weiter, „und hat die Filme stark verändert.“ Es gab vieles, was im Film nicht gezeigt werden durfte – „nicht einmal zwei leer stehende Betten.“ So geschah es, dass plötzlich eine Person in der Filmhandlung fehlte, aber eine erklärende Szene – mit der Pistole erschossen? Mit Morphium vergiftet? – nicht vorkam, weil man sie einfach weggeschnitten hatte.

Zwar unterlagen auch die Programmhefte der Zensur, doch gab es davon so viele, dass der Zensor mit dem Zensurieren nicht mehr nachkam, so der Filmexperte: „Es gab harte Schlachten um das Kinoprogramm, weil es als Schundliteratur gebrandmarkt war. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber die Jugendlichen haben sich damals die Programme samt ihren Inhaltsbeschreibungen unter den Nagel gerissen, um Krimis oder Western nachzulesen.“

Stanley Kubrick

Außerdem: „Mithilfe der Filmprogramme lassen sich die unglaublichsten Geschichten erzählen“, behauptet Wilfinger und liefert gleich einen weiteren Beweis: Nach Einführung des Tonfilms wurde oft derselbe Film nachgedreht – und zwar in verschiedenen Sprachversionen. Die Schauspieler wurden je nach Sprachkenntnissen ausgetauscht, manchmal sogar der Regisseur.

Herbert Wilfinger kramt in seinen Unterlagen und fischt ein Programmheft hervor, das mit dem Titel „Die große Fahrt“ prahlt: „Unter diesem Titel ist dieser Film bei uns im Kino gelaufen.“

Tatsächlich handelt es sich um Raoul Walshs US-Western „Der große Treck“ (1930), bei dem John Wayne die Hauptfigur spielt. Allerdings nicht in der deutschsprachigen Fassung: Wie man dem Programmheft entnehmen kann, übernahm dort ein gewisser Theo Shall seine Rolle. John Wayne konnte offenbar nicht genug Deutsch.

Auch von Tricks der Verleiher, den immer gleichen Film unter verschiedenen Titeln dem Publikum unterzujubeln, weiß Wilfinger amüsant zu berichten: So wurde der Film „Hibernatius“ (1969) von Louis de Funès unter sieben verschiedenen Titeln wieder aufgeführt und hieß unter anderem „Onkel Paul, die große Pflaume“, „Der Familienschreck“, „Louis, der Giftzwerg“ oder Louis, die Giftnudel“.

Schwergewichtiges, illustres Buch in zwei Bänden: "Kino zum Mitnehmen“ von Herbert Wilfinger

Zu den prominentesten Gestaltern eines Filmprogramms gehört aber zweifellos Stanley Kubrick. Als sein „Uhrwerk Orange“ in Österreich anlief, bekam er spitz, dass ein Programmheft dazu erscheinen sollte. Seines Zeichens Kontrollfreak, meinte Kubrick schließlich: „Von mir aus, aber das gestalte ich.“

Der Erfolg kann sich sehen lassen: „Dieses Programm sieht völlig anders aus als jedes andere aus dieser Zeit“, freut sich Herbert Wilfinger und hält das berühmte Heftchen hoch. Dann fügt er strahlend hinzu – als zusätzlichen Kaufanreiz: „Es wird als Nachdruck meinen Büchern beigelegt.“

Entstehung

Filmprogramme sind Begleitmaterialien zu Filmen, die in Österreich, Deutschland und der DDR an der Kinokasse erworben wurden. In den USA etwa ist das Filmprogramm weitgehend unbekannt

Spitzenreiter Österreich

In Österreich erschienen zwischen 1911 und 2020 etwa 42.000 Einzelfilmprogramme in mehr als 90 Filmserien. Diese Zahl ist weltweit die höchste. Herbert Wilfinger gibt seit 1993 das Filmindex-Programm heraus

Verkaufsschlager

Das meistverkaufte Filmprogramm war „Maskerade“ (1934) mit Paula Wessely (200.000 Stück), gefolgt von „Sissi – Jugendjahre einer Kaiserin“ mit 100.000 Stück

Kommentare