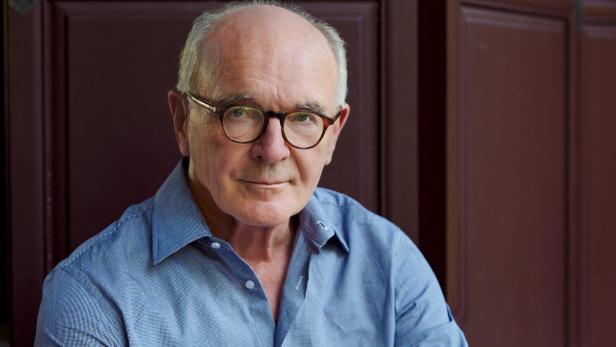

Autor Mosebach: „Ich würde als Politiker alles falsch machen“

Martin Mosebach ist ein seltenes Exemplar. Er gilt als konservativer Schriftsteller. Warum eigentlich? Ein Gespräch über Traditionsverfall und erfundene Biografien.

KURIER: Sie waren nun in Wien, um über Ihr jüngstes Buch zu sprechen, und zwar im Rahmen eines Salons, wie sie früher bei gut situierten Bildungsbürgern üblich waren. Genau das Milieu, über das Sie oft schreiben.

Martin Mosebach: Das Personal in meinen Büchern entstammt tatsächlich meist einer liberalen westdeutschen Bourgeoisie. Aber ich schreibe keine soziologischen Romane. Ich betrachte meine Figuren nicht als Repräsentanten eines Milieus, sondern als Einzelwesen. Unter „Liberaler Bourgeoisie“ kann man viel verstehen, das entspricht ihrem hoch entwickelten Individualismus.

Aber genau in diesem Individualismus steckt auch ein politisches Konzept.

Er ist weniger ein Konzept als das Ergebnis eines Traditionsverfalls, einer Atomisierung der Gesellschaft, einer Auflösung der alten Bindungen. Sie sagen, Sie machen keine gesellschaftspolitischen Analysen. Liegt darin einer der Gründe, warum man Ihnen vorwirft, ein konservativer Autor zu sein?

Dieser Vorwurf beruht auf einer naiven Lektüre, die sich immer nur an die Stoffe klammert. Aber die sind für mich nicht so wichtig. Ich nehme einfach Geschichten, die mir zufallen und für die ich mich aus meiner Erfahrung verbürgen kann – die stammen in meiner Heimatstadt Frankfurt eben aus dieser eher bürgerlichen Welt. Die meisten Schriftsteller berichten aus ihrer nächsten Umgebung. Die großen Autoren, Tolstoi und Proust, haben das nicht anders gemacht. Sie sind in ihrem Garten geblieben und haben daraus erzählt.

Dass man aus der eigenen Erfahrung schöpft, ist normal. Andererseits liegt das autofiktionale Schreiben sehr im Trend. Dabei wird mit der Frage nach Dichtung oder Wahrheit nahezu kokettiert.

Ich glaube, das hat immer im Trend gelegen. Es gibt Biografen, die aus Shakespeares Stücken und Prousts großem Roman deren gesamte Biografie meinen herauslesen zu können. Man ist beim Erzählen immer auf die eigene Erfahrung, die eigene Empfindung, die Tiefen und Untiefen der eigenen Seele angewiesen. Auch ich mache im Grunde nichts anderes, als über mich zu schreiben. Aber ich glaube, dass das besser gelingt, wenn man so tut, als schriebe man gar nicht über sich, sondern indem man sich über alle Figuren eines Romans verteilt, über alte Männer und junge Frauen.

Auch Ihre Erzählweise wird als konservativ bezeichnet.

Auf jeden Fall bin ich ein konventioneller Erzähler. Mein erstes Buch ist 1983 erschienen. Damals war man noch nicht so weit entfernt von der Gruppe 47, die sich mit sehr vielen poetologischen Theorien auseinandersetzte. Ich habe mich darum nie gekümmert, sondern einfach drauflos geschrieben, wie ich es selber gern gelesen hätte. Inzwischen tut das eigentlich jeder. Ich hatte immer Zutrauen in den Reichtum der Sprache und nie das Bedürfnis, ihre Regeln sprengen zu sollen. Diese Experimente sind vielfach gemacht worden. Viele davon sind sehr interessant, aber ihre Ergebnisse haben mich nicht so überzeugt, dass ich sie hätte nachahmen wollen. Ich habe stattdessen versucht, der europäischen Erzähltradition des Realismus zu folgen. Wenn das konservativ ist, dann sind die meisten Romane unserer Zeit konservativ. Die großen Romanciers der Gegenwart, V. S. Naipaul, Vargas Llosa oder Philip Roth sind alle konventionelle Erzähler.

Sie selbst halten einen weit weniger konventionellen Erzähler für den wichtigsten Deutsch schreibenden Autor des 20. Jahrhunderts, Heimito von Doderer.

Er hat tatsächlich manches ausprobiert, was wirklich neuartig war. Aber weniger in den Stilmitteln, als in der Art, an den Stoff heranzugehen: durch Meditation in den Bereich des Nichtsagbaren vorzudringen und es so schließlich doch mit der Sprache zu erfassen.

Kennen Sie die Doderergasse? Sie liegt am Wiener Stadtrand, in einer wenig pittoresken Siedlung aus den 60er-Jahren.

Das ist nicht unpassend. Doderer war kein Sucher des Pittoresken, sondern von Milieus, die erst in der Meditation ihren Reiz offenbarten. Das Besichtigungswerte interessierte ihn nicht. Die Orte, die er beschrieb, musste er schon selbst erfunden haben.

Auf Ihr Schreiben trifft das nicht zu. Sie beschreiben die vorhandene Welt.

Ich bin ein Augenmensch. Das Bild ist mir wichtiger als die Sprache. Für mich sollte die Sprache so unauffällig sein, dass sie sich nicht zwischen Bild und Leser schiebt.

Wie nehmen Sie Besprechungen Ihrer Bücher wahr?

Das ist manchmal mit einer gewissen Verblüffung verbunden. Ich bin nicht der Deuter meiner Bücher. Grundsätzlich übergebe ich dem Leser mit einem Buch ein Rätsel, dessen Lösung ich nicht kenne. Der Unbeteiligte mag da zu genaueren Einsichten gelangen als ich. So lange man beim Text bleibt und sich nicht auf etwas stützt, was nicht drin steht, ist jede Deutung erlaubt. Der Romanschreiber ist ein bisschen wie der Patient eines Psychoanalytikers, der einen Traum erzählt und sich vom Analytiker erklären lässt, was er geträumt hat. Im epischen Schreiben zapft man das Unbewusste an. Das kann der Außenstehende oft besser erkennen.

Manche würden das als L’Art pour L’art bezeichnen. Kunst wird heute oft mit der Pflicht, Stellung zu nehmen, aufgeladen. Jemand, der das nicht tut, wird gerne als reaktionär hingestellt.

Ich bin für Rollenaufteilung und Kompetenz. Wer am politischen Kampf teilnimmt, muss auf den Augenblick reagieren und behaupten, er wisse, was gerade jetzt richtig und gut ist, obwohl niemand absehen kann, welche Folgen für die Zukunft dadurch ausgelöst werden. Aber die Autoren haben ein Recht auf Nichtwissen. Denken Sie an die Ilias: Achilleus und Hektor wussten genau, welche Partei den Krieg gewinnen sollte und welche keinesfalls, aber die Götter waren sich nicht einig und Zeus hätte den Fall am liebsten gar nicht entschieden. Wenn Sie es nicht für größenwahnsinnig halten, erlaube ich mir, die Schriftsteller im Idealfall in der Position des Zeus zu sehen.

Sie haben allerdings viele Kollegen, die zu wissen glauben, was das jetzt Richtige ist.

Es gibt diese Versuchung, denn man ist ja nicht nur Schriftsteller, sondern auch ein Bündel aus klugen und dummen Meinungen, die zu verbreiten großes Vergnügen macht. Dieser Versuchung nachgegeben zu haben kann später mit Reue verbunden sein – hätte ich besser geschwiegen! Die Literatur kann sich nur blamieren, wenn sie sich zu sehr auf den Tageskampf einlässt. Erzählen und im Tag agieren sind zwei verschiedene Dinge. Es kann nicht jeder alles leisten. Das gilt übrigens auch für die politischen Theoretiker seit Pythagoras, die im konkret Politischen alle gescheitert sind.

In Österreich ist der Schriftsteller Robert Menasse wieder der SPÖ beigetreten, um Andreas Babler als Vorsitzenden-Kandidaten zu unterstützen, in Frankreich hat Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux für den kommunistischen Präsidentschaftskandidaten geworben. Würden Sie so etwas machen, wenn Sie von einem Politiker überzeugt wären?

Unter gar keinen Umständen! Wer in Deutschland dem französischen Modell des engagierten Autors gefolgt ist, ist meist fürchterlich hereingefallen. Zum Erzählen gehören die Skepsis gegenüber den eigenen Motiven, der Zweifel an den menschlichen Möglichkeiten, die Neugier auf den Standpunkt der anderen Seite – alles Eigenschaften, die im politischen Kampf völlig unbrauchbar sind.

In Deutschland hat sich etwa Günter Grass für Willy Brandt eingesetzt.

Ja, das war die Zeit des „Willy-Wählens.“ Er warb für den ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler und cachierte seine Biografie, um eine politische Autorität werden zu können. Ich würde als Politiker wahrscheinlich alles falsch machen. Ich bin kein Mensch des Handelns, „tatenarm und gedankenvoll“, wie Hölderlin seine deutschen Zeitgenossen nannte.