"Beethoven bewegt" im KHM: Die Resonanzräume eines Genies

Endlich darf das Kunsthistorische Museum sein Festtagskostüm ausführen, das es so lange im Schrank versteckt hielt. Und auch wenn ihm das Kostüm zu einem Anlass umgehängt wurde, der normalerweise in diesem Haus gar nicht gefeiert würde, auch wenn es hastig geschneidert werden musste – die Ausstellung „Beethoven bewegt“, die nach coronabedingter Verschiebung ab kommenden Dienstag für Publikum zugänglich sein wird, steht dem Haus doch hervorragend.

Eine Maskerade ist die Schau, die ohne ein einziges Werk aus KHM-Museumsbeständen auskommt, allerdings: Drei Sälen der Gemäldegalerie wurde durch Einbauten ein völlig anderer Charakter verliehen, ein vierter wurde komplett leer geräumt.

Ein Kuratorenteam (Andreas Kugler, Jasper Sharp, Stefan Weppelmann, Andreas Zimmermann) installierte daraufhin ein Ensemble aus Gemälden, Zeichnungen, Musikstücken und Notenhandschriften, das in erster Linie Assoziationen und Stimmungen auslösen soll. Die Belehrung über Leben und Werk Beethovens überließ das KHM bewusst anderen: Im Kern geht es in der Schau um bewusstes ästhetisches Erleben.

Ballon mit Bodenhaftung

Ein so luftiges Konzept kann heftig scheitern, sich in Showeffekten verlaufen oder sich in atmosphärischer Beliebigkeit auflösen. Dass „Beethoven bewegt“ dies nicht tut, liegt daran, dass das KHM in der Lage war, sich erstklassige Werke als Leihgaben zu sichern – und dass es diese stimmig und weder mengenmäßig noch inhaltlich überladen präsentiert.

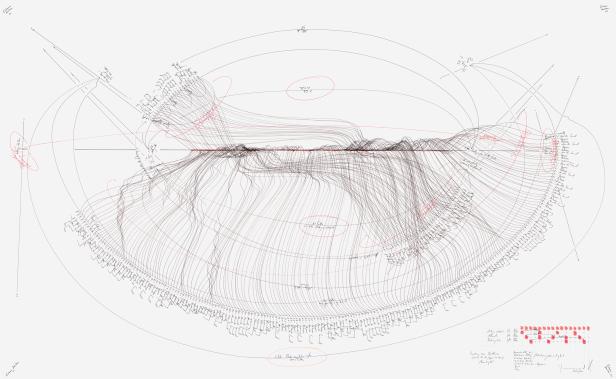

Der erste, oval begrenzte Saal kreist um das Genie des frühen Beethoven und die Möglichkeiten, dieses zu erfassen: Die Originalhandschrift der „Waldsteinsonate“, auch für Laien ein extrem auratisch aufgeladenes Stück Papier, findet hier ein Echo bei Jorinde Voigts Zeichnungen. Ihre expressiven, aber auf Basis eines strengen Konzepts erstellten Blätter visualisieren die Sonate, die im Raum auch erklingt, und erinnern, dass auch bei Genies Inspiration auf Methodik trifft.

Im zweiten Saal dann Stille und Dunkelheit: Beethovens Taubheit, seine Verzweiflung und seine Fähigkeit, sich mit Musik darüber zu erheben, geben das Grundthema vor. Die „Caprichos“ von Francisco de Goya, der 1792 ebenfalls ertaubte, sind neben dem wie eine Minimal-Skulptur ausgelegten Boden aus dem Sterbehaus des Künstlers präsentiert: Hier gelingt es, eine Stimmung zu erzeugen, die nichts erklärt, aber an die historischen Werke heranführt und sie erspüren lässt.

Emotionale Grundierung

Diese mehr emotionale als wissenschaftliche Kontextualisierung setzt sich im dritten Saal fort – mit Skizzenblättern von J.M.W. Turner und Gemälden von Caspar David Friedrich, die für sich genommen schon eine Freude sind.

In einem Video marschiert dazu der Künstler Guido van der Werve über arktisches Eis, bevor ein knapp hinter ihm fahrendes Schiff dieses umpflügt. Das Naturerleben der Romantik sowie der Geist der Aufklärung soll hier wachgerufen werden. Und wieder gelingt es, den Sinn zu schärfen für den Punkt, an dem Ideen Form werden und sich als Kunst materialisieren.

Dass jeder Besucher, jede Besucherin diesen Punkt anders erspürt, wird in einer Schau, die so viele Disziplinen vereint, ebenso deutlich: Das für den letzten, leeren Saal eigens erdachte Stück, in dem der Künstler Tino Sehgal während der gesamten Laufzeit Akteurinnen und Akteure Beethoven-Melodien singen und dazu Bewegungen ausführen lässt, ließ etwa Ihren Rezensenten völlig kalt. Doch das ist wohl okay in einer Schau, deren Macher betonen, Hemmschwellen abbauen zu wollen: Eine Verpflichtung, von Kunst berührt zu sein, kann und soll es auch nicht geben.

Kommentare