Warum kann’s nicht wie bei der Donau sein?

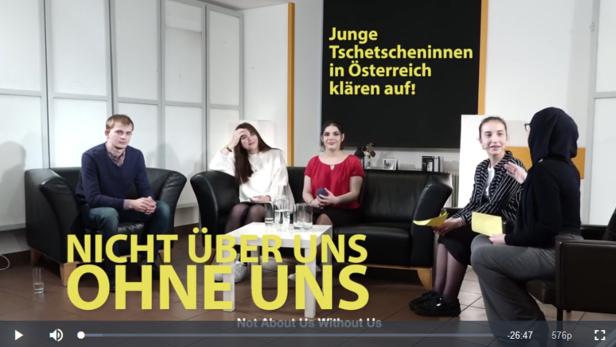

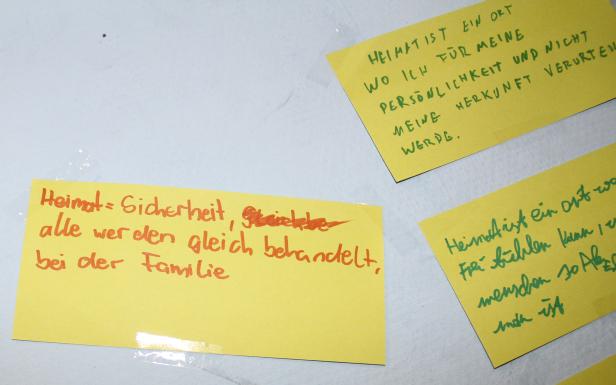

TV-Talk-Show junger Tschetscheninnen

Traditionelle Musik, gutes Essen, starker Zusammenhalt der Familie – das waren die ganz, ganz seltenen Ausnahme-Antworten. Im Rahmen eines Projektes wurden Passant_innen befragt, ob und was ihnen Typisches im Zusammenhang mit Tschetschenien einfalle. Allerdings kamen auch kaum jene Vorurteile, mit denen sich Menschen konfrontiert sehen, wenn sie ihre diesbezügliche Herkunft nennen. Diese thematisierten Jugendliche in zwei Projekten.

Mord, Totschlag, Aggression, Terrorismus … kaum sagt wer, aus Tschetschenien zu kommen, wird sie oder er mit Vorurteilen dieser Kaliber überhäuft. Im abgelaufenen Schuljahr haben einige Jugendliche im Rahmen zweier Projekte – Mädchen in Linz, Burschen in Wien – sich damit auseinandergesetzt, wie sie diesen und anderen Vorurteilen begegnen können. Wiener Burschen drehten Videos über sich und ihre Sichtweisen – dazu weiter unten. Mädchen in Linz organsierten eine Talk-Show zum Thema und machten daraus eine knapp halbstündige TV-Sendung: „Nicht Ohne Uns Über Uns - Junge Tschetschen_innen in Österreich klären auf“. In diese betteten sie auch zwei Umfragen ein, die sie auf Straßen geführt haben.

Typisch österreichisch…

Sie befragten Passant_innen zunächst einmal, was diese für typisch österreichisch halten und danach dieselben Personen, was sie meinen, dass typisch für tschetschenisch sei.

Als Merkmale, die Befragte mit Österreich verbinden kamen vor: „Die Sprache“ (von einer Berlinerin geäußert), „Wiener Würstel“, „kann ich nicht sagen“, „Schnitzel“, „gute Laune, gutes Essen“, „schöne Landschaften“, „verbittert, wenig weltoffen, aber nicht so böse gemeint“, „durchgemischt…“

…typisch tschetschenisch

Als es ums „typisch tschetschenisch“ ging, waren die meisten der Befragten offensichtlich zurückhaltend. „keine Ahnung“, „wir kennen keine“, „keine Erfahrung“, … waren die häufigsten Antworten, manche fügten hinzu, dass sie aber schon viel gelesen und gehört hätten von wegen Aggression, sie das aber doch für Vorurteile hielten. „Zusammenhalt, Freundschaft und Islam“, nannte ein Passant, der anmerkte tschetschenische Freunde zu haben. „Gute traditionelle Musik“, erwähnte ein weiterer Befragter. „Krieg“ „kaum jemand, der nicht Familienmitglieder verloren hat“, waren weitere Aussagen.

Gesprächsrunde

Eloquent, manchmal auch mit einem Schuss Humor führen Imani Solitkhanova und Aset Duriev durch die fast halbstündige Talkshow. Neben den schon angesprochenen Straßenbefragungen hatten die beiden Gäste ins Studio eingeladen, junge Leute ebenfalls mit tschetschenischen Wurzeln: Iman Tushaeva, Mariam Dadaeva und Adam Edelmurzaev.

Sie berichten u. a. über eigene Erlebnisse, bei denen sie mit Vorurteilen konfrontiert wurden, beklagte vor allem aber das von vielen Medien transportierte Bild gewalttätiger Tschetschenen. Dass es solche gebe, sei nicht zu bestreiten, aber die Jugendlichen wünschen sich, dass auch über positive Beispiele berichtet werde. So hätten drei Tschetschenen Menschen aus einem brennenden Haus gerettet was nicht so groß berichtet worden sei. Oder dass es in Wien ein Verein von Studentinnen und Studenten tschetschenischer Herkunft gebe.

Mit Vorurteilen seien insbesondere Mädchen und Frauen aber auch aus der eigenen Community konfrontiert, berichtet Mariam Dadaeva über verbale Angriffe tschetschenischer Jungs, weil sie immer wieder auch Hosen trage.

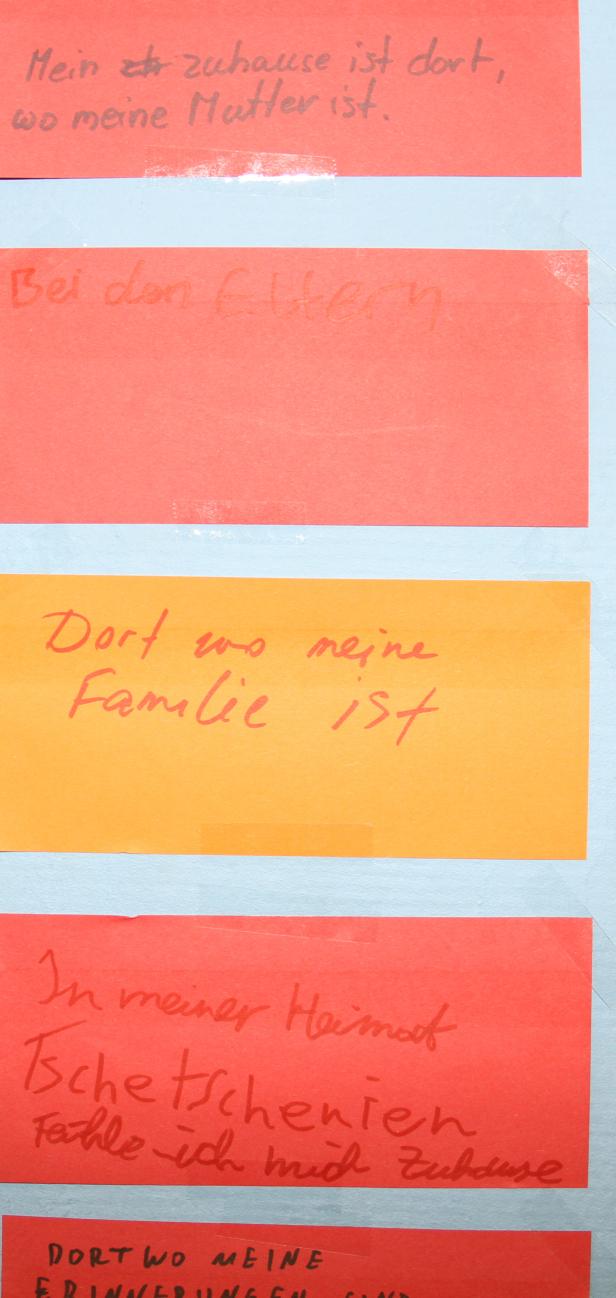

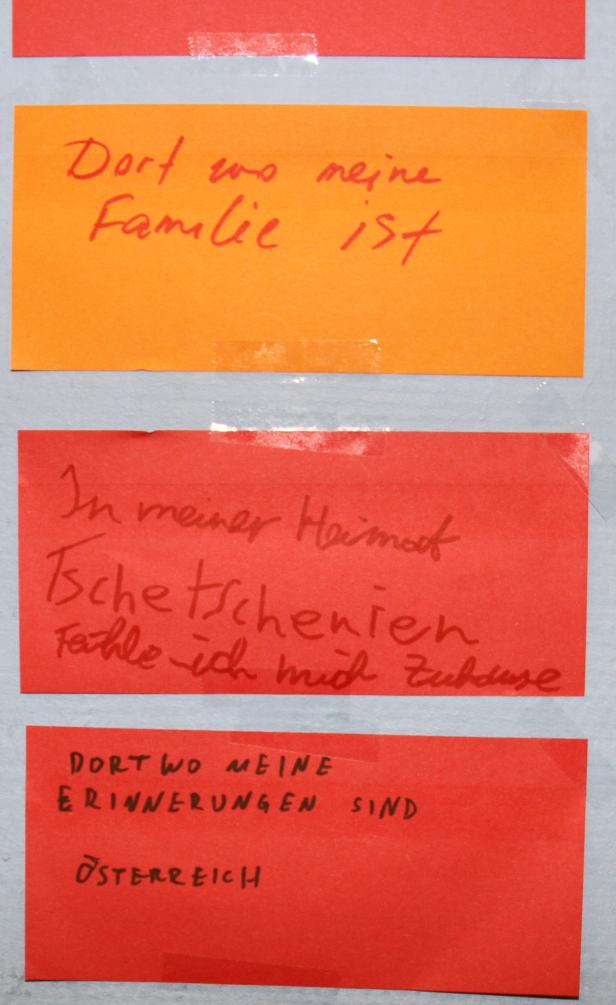

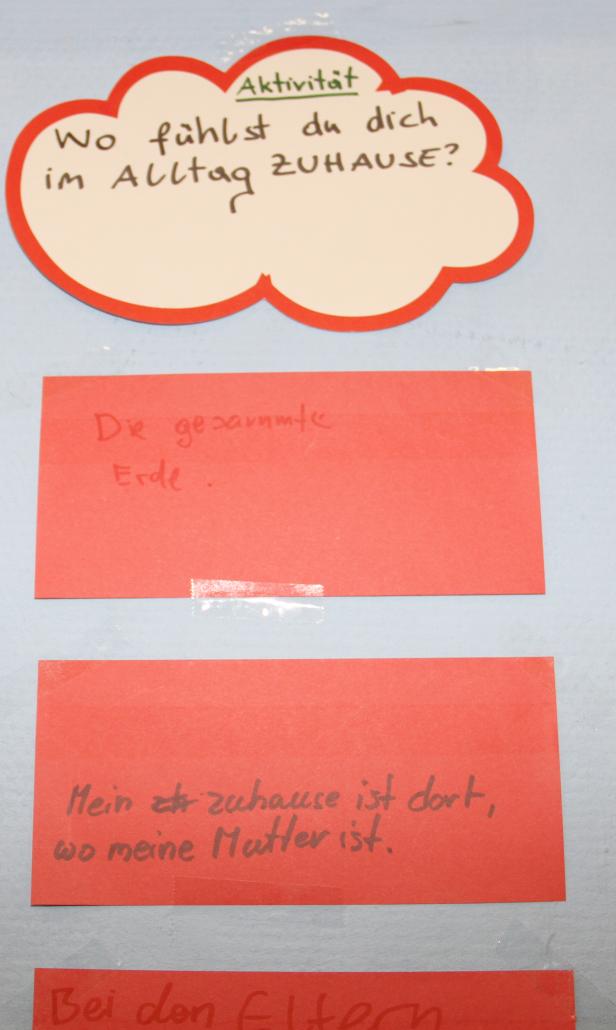

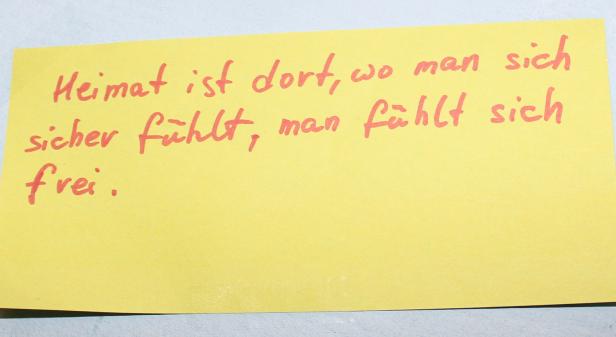

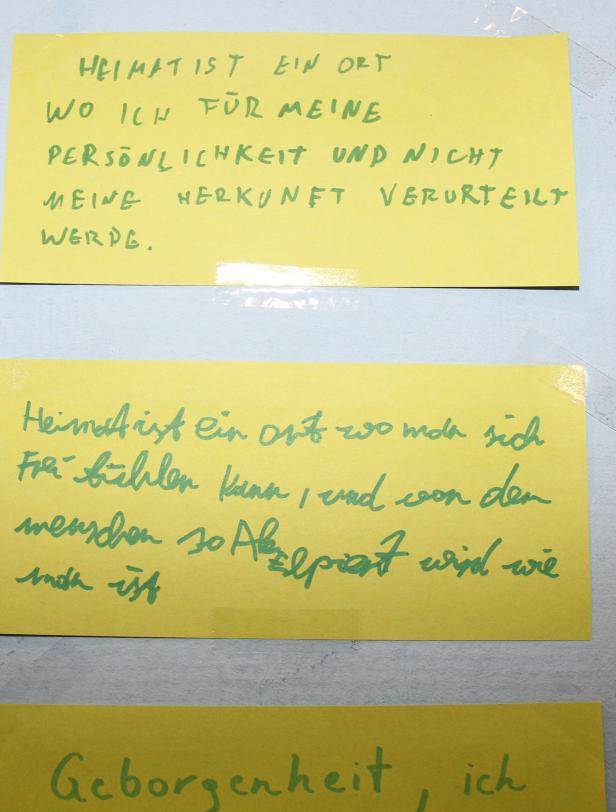

Alle Diskussionsteilnehmer_innen betrachten Österreich als ihre zweite Heimat, wenngleich ihnen ihre Herkunftskultur wichtig ist und sie auch nicht verstehen, weshalb es ein Mangel sein soll, eben zwei Heimaten zu haben.

Wenngleich in dem TV-Beitrag mehrfach beklagt wird, dass Medien über Tschetschenen berichten, ohne diese selbst zu Wort kommen zu lassen, wollten die Beteiligten leider nicht selbst über ihr Projekt mit Medien sprechen ;(

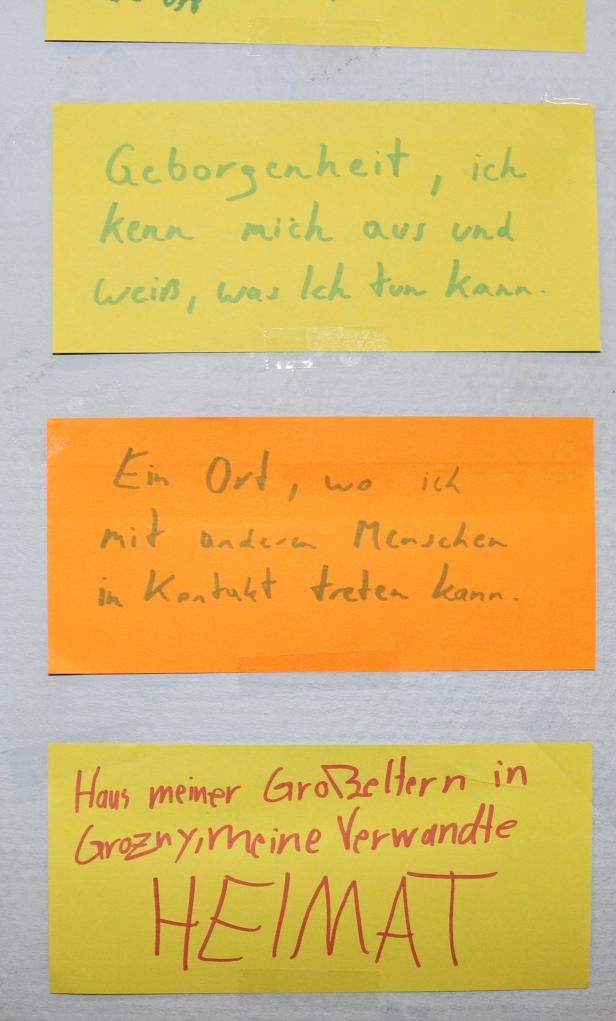

Wiener Jungs

Die genannte Sendung war eines der sichtbaren Ergebnisse des schon erwähnten Projekts. Das nannte sich „WIR – Workshops zur Integration und Radikalisierungsprävention“ und war für Jugendliche, deren Familien vor dem Krieg in Tschetschenien geflüchtet waren. Es wurde von IOM (( Internationale Organisation für Migration, Landesbüro für Österreich ) gemeinsam mit dem Verein „Großes Schiff“ durchgeführt und vom Außen- und Integrationsministerium ko-finanziert.

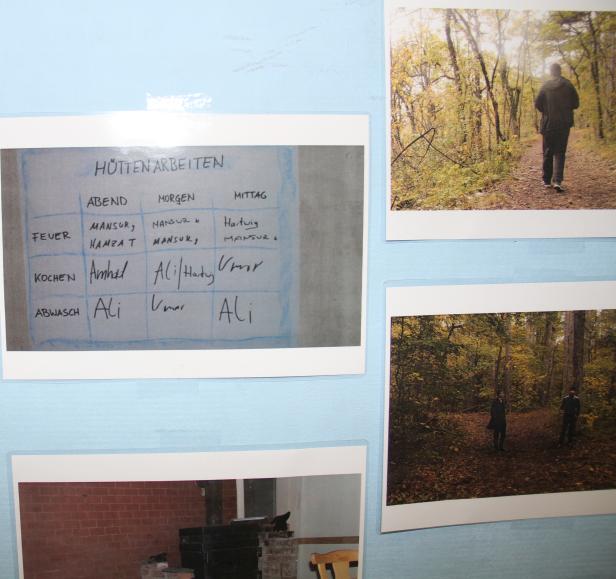

Rund ein Dutzend Jugendliche beschäftigten sich in Workshops einerseits mit ihren ethnischen Wurzeln, andererseits viel mit der österreichischen Gesellschaft und ihrem teilweise Pendeln zwischen beiden Kulturen sowie Möglichkeiten, Halt zu finden. Vor allem aber wurden die Jugendlichen dabei unterstützt, ihre eigenen Ideen und Gedanken zu diskutieren und auch medial umzusetzen, insbesondere videomäßig.

Mansur in seinem Video

Arzt werden, um Menschen zu helfen

Der 17-jährige Mansur Bibulatov erzählt in seinem Video „ich möchte Leuten helfen“, einerseits über sich - geboren in Grosny, lebt er seit zehn Jahren in Österreich – und seinen Traum, Musikvideos zu machen, aber vor allem seinen Traumberuf, der ihn mit seinem Freund Daud verbindet: Medizin studieren, Arzt werden, „dann zu Ärzte ohne Grenzen gehen. Mein ultimatives Ziel ist es, Menschen zu helfen. Nicht Geld macht glücklich, sondern Menschen zu helfen.“

Mansur Bibulatov, Schüler im Laaerberggymnasium, interessiert sich am meisten für die Fächer Mathe, Chemie, Physik und Biologie vertraut der dem Kinder-KURIER an. „Mein Plan ist, Medizin zu studieren und auch ins Ausland zu gehen“ – wie er im Video sagt, für „ Ärzte ohne Grenzen“ zu arbeiten, „wo ich vielleicht mehr für das akzeptiert werde, was ich mache als darauf angesprochen werde, woher ich ursprünglich komme. Irgendwie sind wir hier immer so zwischen hier und dort, nicht vollkommen tschetschenisch und nicht vollkommen österreichisch.“

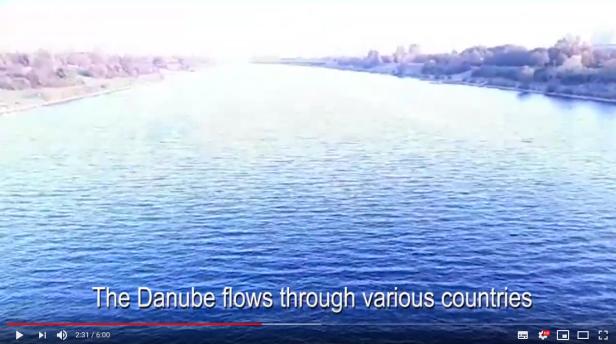

(Neue) Donau

Warum nicht wie die Donau, überall akzeptiert…

Hamzat (18) ist im zarten Alter von vier nach Österreich gekommen, „an Tschetschenien hab ich nur mehr verschwommene Erinnerungen. Was mich nervt, sind Vorurteile“, mit denen er dennoch immer wieder konfrontiert ist. „Es gibt gute Leute unter den Tschetschenen und schlechte, genauso wie es gute unter den Österreichern und schlechte gibt. Es gibt wirklich unter uns Tschetschenen welche, die aggressiv sind. Für die, die sich da jetzt angesprochen fühlen: Ihr seht, was in den Medien über uns alle steht. Hört auf mit dieser Sch… Ihr wollt doch nicht unseren Ruf kaputt machen. Lasst die Medien besseres über uns sagen und nicht dauernd Schlimmes“, sagt er in seinem Video.

„In Wien fühl ich mich wohl, weil Österreich ist ein freies Land, ich wünsche, dass ich weiter hier leben kann und auch meine YouTube-Karriere weiterführen, meine Schule und Matura machen kann.“

Und dann erklärt er im Video, weshalb er verschiedene Ansichten der Donau gefilmt hat: „Die Donau wird von jedem akzeptiert. Schwimmen, fischen, mit Schiffen und Booten fahren … Die Donau fließt in verschiedenen Ländern und in jedem dieser Länder machen die Menschen dasselbe. Ich wünschte, jeder Mensch würde jeden Menschen so akzeptieren wie alle die Donau. Egal welches Alter, welche Religion, welche Hautfarbe. Deshalb hab ich gedacht, ich filme die Donau.“

Sehr emotional schildert er in dem Video das Erlebnis, als die Gruppe einige Tage auf einer Hütte ohne WLAN und Strom verbrachte, stark verbunden mit der Natur.

„Meine Gefühle, wenn ich die Natur sehe: Freiheit, es ist ruhig, die Vögel zwitschern, man kann sich frei austoben.“

Hamzat will mit dem Video aber auch das Potenzial zeigen, das in seiner Filmerei steckt und hofft, dies könnte „der nächste Schritt für meine YouTube-Karriere“ sein …

Der 18-jährige macht eine überbetriebliche Lehre zum Bürokaufmann, erzählt er dem Kinder-KURIER, „aber mein Traumberuf ist Schauspieler, ich hab schon vor längerer Zeit mit einem YouTube-Kanal begonnen, aber vorher Videos raufgestellt, die mir jetzt ein bisschen peinlich erscheinen, drum hab ich dann einen neuen gestartet. Der heißt Hamatrix. Das Projekt und das Filmen dabei hat mich da weitergebracht.“

Hamzat in seinem Video

Links zu den Videos

„Nicht über uns ohne uns“: https://dorftv.at/video/31135

Kommentare