Nachhaltig und ressourcenschonend: Wie wir in Zukunft bauen

Ein Haus, das die Zukunft vorhersagen kann. Was manche in nebeligen Kugeln erblicken oder im Kaffeesatz lesen, schafft ein Team aus Architekten, Bauphysikern und Energietechnikern ganz ohne Hokuspokus. Passivhaus, Bauteilaktivierung und prädiktive Steuerung lauten die Zauberworte, mit denen ein Doppelhaus in Purkersdorf das Wetter der nächsten 48 Stunden berücksichtigt und sich entsprechend vorbereiten kann.

Wie das funktioniert, erklären sechs Experten während einer Führung durch das Doppelhaus. Der Bau stellt ein weltweit einzigartiges Forschungsprojekt dar.

Dafür haben Tobias Pröll und Magdalena Wolf, Verfahrens- und Energietechniker der Universität für Bodenkultur (Boku), das Ingenieurbüro Hofbauer und Treberspurg und Partner Architekten zusammengearbeitet.

Ihr Ziel: Ein Haus zu bauen, das ohne fossile Energie auskommt und zudem so sparsam wie möglich mit erneuerbaren Ressourcen umgeht.

Heizen aus der Decke

Erreicht wird das zum einen durch Passivhausbauweise aus Stahlbeton mit hoch wärmedämmender Gebäudehülle und hoher Speichermasse.

Die Decken im Haus sind zudem mit 20 Zentimetern sehr dick. Laut Sebastian Spaun, Geschäftsführer der Vereinigung für Zementindustrie, kann die Temperatur darin bis zu fünf Tage konstant gehalten werden. Ebenfalls in den Decken integriert ist die Bauteilaktivierung. Sie übernimmt sämtliche Heiz- und Kühlfunktionen des Gebäudes.

Um eine hundert Watt Glühbirne zehn Stunden leuchten zu lassen (1 kWh), ist umgerechnet die Energiemenge von einem Liter Öl oder einem Kubikmeter Erdgas notwendig. Dieser Vergleich kann auf Passivhäuser umgelegt werden. Ein Passivhaus verbraucht 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr und ist ein „Ein-Liter-Haus“. Ein Bauernhaus aus Granit verbraucht voll beheizt 450 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr und ist somit ein 45 Liter Haus.

Dafür sind Wasserrohre in den Zwischendecken verlegt. Das durchfließende Wasser wird mittels Solarenergie und einer Wärmepumpe mit Erdreichtiefensonden als Wärmequelle temperiert. Eine Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung inklusive Heizungsfunktion sorgt zusätzlich für Wohnkomfort.

„Das Fenster muss nie geöffnet werden und die Luft ist trotzdem immer angenehm“, sagt Architekt Christoph Treberspurg. Strom erzeugt die Fotovoltaikanlage am Dach.

Hausplaner v.l: Bauphysiker Wilhelm Hofbauer, Claudia Dankl (VÖZ), Christoph Treberspurg (Architekt), Sebastian Spaun (Vereinigung Zementindustrie), Magdalena Wolf (Boku), Martin Treberspurg (Architekt)

Raumtemperatur steuern mit Wetterprognosedaten

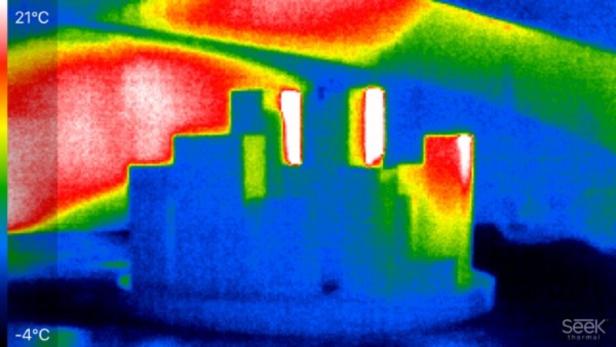

Die neueste Technologie des Doppelhauses steckt allerdings in den Temperaturfühlern, die in den Stahlbetondecken verbaut sind. Dadurch ist die Bauteilaktivierung mit einer sogenannten prädiktiven Steuerung ausgestattet. Das bedeutet, dass das Heizen und Kühlen eines Hauses erstmals mittels Wetterprognosen der nächsten 48 Stunden geregelt werden kann.

Einbau des Temperaturfühlers

Konkret gemessen werden Außentemperatur und solare Einstrahlung. Das ist gerade im Passivbau entscheidend, da „die große Trägheit dieser Systeme zwar stabilisierend wirkt , aber eine rechtzeitige Reaktion auf einen Wetterwechsel besonders wichtig macht“, erklärt Sebastian Spaun.

Dieser Vorgang sei vergleichbar mit dem Steuern großer Schiffe, die sich auch nur langsam drehen.

Weltweit einzigartiges Forschungsprojekt

Die prädiktive Steuerung wurde eigens für das Forschungsprojekt in Purkersdorf vom Institut für Verfahrens- und Energietechnik der Boku entwickelt und die Halterung für die dafür notwendigen Regler mittels 3-D-Drucker gefertigt. Projektleiterin Magdalena Wolf: „Mittels Optimierungsverfahren des Heiz- und Kühlbedarfs kann eine bestimmte Zielfunktion eruiert werden – unter Berücksichtigung der Wetterprognosedaten.“

Durch die Zwei-Tage-Vorhersage des Wetters lassen sich sowohl Energie für tatsächlich benötigte Heizung und Kühlung als auch die Kosten dafür sparen. Als Zielwert könnte auch der Zukauf von günstigem Windkraftstrom bei Windspitzen eingegeben werden.

Die Frage, die sich Architekt Christoph Treberspurg am Beginn seiner Planung des Doppelhauses in Purkersdorf stellen mussten, lautete: Wie können die beiden Familien dort Tür an Tür leben und trotzdem wohnliche Distanz gewahrt werden? Seine Antwort: Die beiden Bereiche um jeweils einen Stock versetzen. Während der eine Hausherr nach Öffnen der Eingangstür im ersten Stock steht, befindet sich der andere im Erdgeschoß. Die beiden Häuser sind spiegelverkehrt zueinander geplant und nach Süden hin ausgerichtet.

„Es gibt keine Kostenwahrheit“

Der ehemalige Boku-Professor und Architekt martin Treberspurg beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit ressourcenorientiertem Bauen. „Die Mehrkosten für die Errichtung eines Passivhauses mit Bauteilaktivierung sind relativ gering. Das Anschaffen von fossiler Energie wird derzeit immer noch subventioniert.“

Laut Treberspurg wird Österreich nicht um eine ökosoziale Steuer herumkommen: „Steuer heißt ja steuern – und das bedeutet auch, dass das Produkt, das nicht umweltfreundlich ist, höher besteuert werden muss.“

Kommentare