Ein Leben mit HIV: „Wir wollen uns nicht verstecken“

Eine Pille am Tag. Mehr ist es nicht, das Memo Mokhles im Alltag an seine HIV-Infektion erinnert. Der 34-Jährige spricht sehr offen über seinen Status. Das war nicht immer so. „Die Zeit nach der Diagnose war sehr emotional und hart. Obwohl ich wusste, dass man mittlerweile gut damit umgehen kann, habe ich mir Vorwürfe gemacht und mich gefragt, wie mein Leben weitergeht, wie die Leute darauf reagieren werden.“

Seine tägliche Pille ist eine antivirale Wirkstoffkombination, durch die das Virus unter der Nachweisgrenze bleibt. Das bedeutet, er ist nicht infektiös für andere und seine Lebenserwartung entspricht der von nicht-infizierten Menschen. Die meisten wissen, dass er sie nicht anstecken kann und begegnen ihm unterstützend. Hin und wieder erlebt er dennoch negative Reaktionen, etwa, wenn er jemanden kennenlernen möchte.

Kein Geheimnis

„Ich bin gebürtiger Ägypter, ich bin damit aufgewachsen, dass ich meine Homosexualität verheimlichen musste. Dann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich frei leben konnte – nach der Diagnose wollte ich mich nicht wieder verstecken“, erzählt Mokhles, der in einer Personalabteilung arbeitet. An seinem Arbeitsplatz hat er seine HIV-Infektion bisher nicht thematisiert. „Würde mich jemand fragen, würde ich es sagen, aber es ist nicht so, dass ich wo reingehe und sage: ‚Hey ich bin positiv.‘“

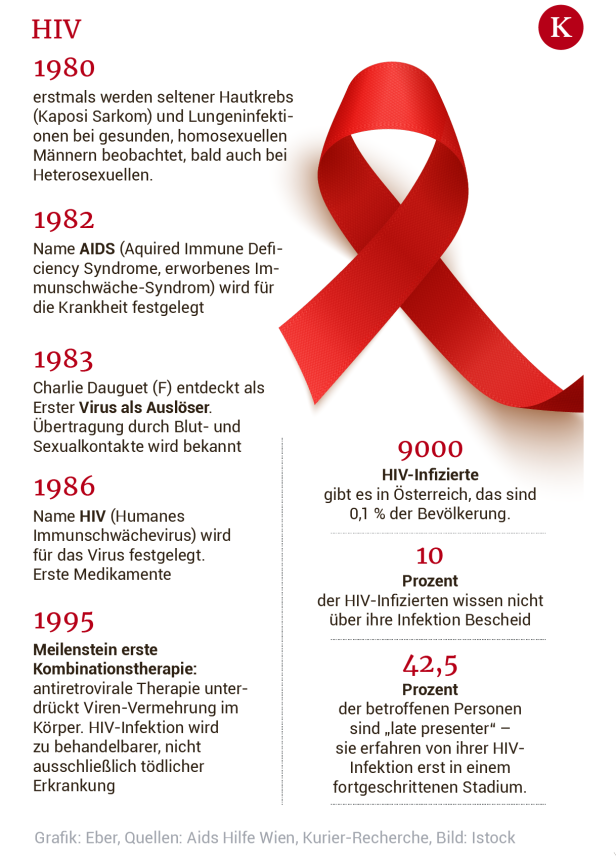

Vor seiner Diagnose vor acht Jahren kannte er HIV vor allem aus Filmen und Serien. Sie zeigen meist den Höhepunkt der Pandemie in den 1990er-Jahren, als viele Menschen an Aids starben. „Das entspricht nicht mehr der Realität. Heute wäre eine Serie über jemanden, der HIV hat, sehr fad und ich bin sehr dankbar, wie fortgeschritten die Medizin ist, dass ich so einen Satz sagen kann.“

Wie er sich angesteckt hat, ist für Mokhles zwar nichts, das er verheimlicht. Die Frage danach empfindet er aber besonders für Personen, die ihre Diagnose erst erhalten haben, als nicht unterstützend, da sie als Schuldzuweisung aufgefasst werden kann. Ihm ist aber wichtig, dass jeder seinen Status kennt. „Es ist definitiv besser, wenn man die Diagnose hat, als wenn man das mit sich rumschleppt. Da entsteht ein Risiko für die Person, aber auch für die Umgebung.“

Leben mit HIV

Tom Neuwirth (Conchita Wurst) outete sich 2018, Life-Ball-Organisator Gery Keszler 2015. Schauspieler Charlie Sheen gab seinen Status 2016 bekannt. Sänger Holly Johnson (Frankie goes to Hollywood) und Basketball-Star „Magic“ Johnson 1991

Erkrankt an Aids

Aids erlagen u. a. die Schauspieler Rock Hudson (1985), Anthony Perkins („Psycho“, 1992), Sänger Freddie Mercury (1991), Tänzer Rudolf Nurejew (1993), Künstler Keith Haring (1990)

Seit 25 Jahren

Auch Wiltrut Stefanek setzt sich dafür ein, dass Menschen sich regelmäßig testen lassen. „Ich dachte immer, HIV betrifft alle anderen, die Realität hat mich aber schnell eingeholt“, erzählt die 51-Jährige. Ihre Diagnose erhielt sie vor 25 Jahren, zu einer Zeit, als die ersten erfolgreichen Therapien aufkamen, und ihr Sohn gerade sechs Jahre alt war.

„Es war aufgrund der Therapien ein Lichtblick da, aber ich habe mich gefragt, wie lange ich leben werde und ob ich eine Gefahr für meine Familie darstelle. Ich habe mir schnell Beratung und Begleitung gesucht und alles verschlungen, was es an Literatur gab.“

Offener Umgang

Zunächst habe sie ihren HIV-Status nur wenigen erzählt, später erhielt sie große Unterstützung durch ihre Eltern und Geschwister. Ein Jahr danach trat sie bei einer öffentlichen Veranstaltung auf. Neben vielen positiven hat sie auch einige negative Erfahrungen gemacht: „In den Anfängen gab es Freunde, die gesagt haben, sie wollen mir nicht beim Sterben zuschauen. Ich hatte aber nicht vor, zu sterben.“

Die Schule ihres Sohnes wollte, dass sie ihn regelmäßig testen lässt, doch dafür sah Stefanek keinen Grund. Sie habe ihm altersentsprechend erklärt, was eine HIV-Infektion bedeutet – als ihm andere erzählten, das Virus könne auf ihn „hüpfen“, konnte er entgegnen, dass das nicht stimmt. „Bei Fragen biete ich Leuten die Möglichkeit, direkt zu mir zu kommen. Manchmal machen sie einen Schritt zurück. Damit kann ich leben, bevor ich mich selbst verleugne“, sagt die Wiener Trafikantin. Zwei Jahre nach ihrer Diagnose gründete sie Pulshiv, eine Selbsthilfegruppe, in der sich Betroffene austauschen können. Stefanek: „HIV ist noch immer nicht gesellschaftsfähig. Aber es hat mich zu einer starken Frau gemacht und gehört zu meinem Leben.“

Kommentare