Wiener Hafen: Dunkle Geschichte des „Hamburgs des Ostens“

In den vergangenen Jahren hat sich der Hafen Wien – auch dank der Ostöffnung – zu einem wichtigen Wirtschaftsstadtort der Stadt gemausert. Was vielen nicht bewusst ist: Wesentliche Teile der heutigen Logistik-Drehscheibe haben eine düstere Vergangenheit. Wurden doch entscheidende Ausbauschritte des Hafens in der Zeit des NS-Regimes als kriegswichtige Infrastruktur gesetzt. Und das unter dem Einsatz einer großen Zahl an Zwangsarbeitern.

Rechtzeitig zum 60. Jubiläum seiner Ausgliederung aus der Stadtverwaltung hat der Hafen eine Studie in Auftrag gegeben, die die Geschichte des Standorts in der NS-Zeit ausleuchtet. Zwei Jahre lang waren dafür die beiden Historiker Ina Markova und Stefan Wedrac (Institut für Zeitgeschichte, Uni Wien) in nicht weniger als 29 Archiven in sechs Ländern unterwegs. Das Ergebnis – eine mehrere hundert Seiten starke Arbeit – wurde am Montag gemeinsam mit dem Projektleiter, dem Zeithistoriker Oliver Rathkolb, präsentiert.

Fritz Lehr (Hafen Wien), Oliver Rathkolb (Uni Wien), Kurt Gollowitzer (Wien Holding)

Schon bald nach dem „Anschluss“ 1938 wälzten die neuen Machthaber große Pläne für den Ausbau des Hafens. Mit ihm sollte Wien – so formulierte es NS-Bürgermeister Hermann Neubacher – das „Hamburg des Ostens“ werden.

Ladung eines Getreideschleppers wird gelöscht (1941)

Um im Kriegsfall die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können, entstand in Albern ein beachtlicher Umschlagplatz für Getreide – mit fünf großen Speichern, vier davon mit je 20.000 Tonnen Fassungsvermögen sowie ein kleinerer mit Platz für 5.000 Tonnen. Allein dafür kamen zwischen 1942 und 1944 gesichert 91 zivile Zwangsarbeiter und eine unbestimmte Zahl von Kriegsgefangenen zum Einsatz, haben die Historiker herausgefunden. Zu dem Projekt gehörten auch drei Hafenbecken, wobei aber nur bei einem mit den Bauarbeiten begonnen wurde.

Händisches Ausladen von Pflastersteinen

Andere Pläne hatten die Machthaber mit der Lobau. Hier sollte der Oder-Donau-Kanal einmünden. Das Großprojekt blieb jedoch kriegsbedingt Stückwerk.

Sehr wohl verwirklicht wurde aber zwischen 1940 und 1943 der Ölhafen samt Raffinerie, die zu einer der bedeutendsten in NS-Deutschland werden sollte. Hier wurden die kriegswichtigen Ölvorräte aus dem Marchfeld verarbeitet. Über eine 300 km lange Pipeline nach Raudnitz in Nordböhmen wurde der Treibstoff dann in andere Teile des Reichs geliefert.

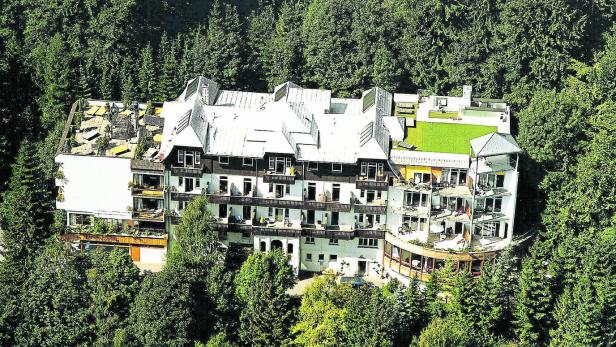

Lagerkomplex

In der Lobau entstand ein Lagerkomplex, in dem mit Stand 1944 mindestens 1.184 Arbeiter untergebracht waren. Davon waren 943 Zwangsarbeiter, haben die Historiker herausgefunden. Insgesamt dürften in dem Lagerkomplex von 1940 bis Kriegsende 1.212 Menschen aus weiten Teilen Europas gelebt haben, 774 davon sind namentlich bekannt.

Hohe Todesrate

Sie mussten unter teils unmenschlichen Umständen ihr Dasein fristen. Besonders unter den jüdischen Deportierten war die Todesrate hoch, wie aus der Studie hervorgeht.

Die Historiker haben aber auch die für das NS-Regime so typischen verworrenen Zuständigkeiten und inneren Konkurrenzkämpfe auf den Ebenen der Politik und Verwaltung herausgearbeitet, die auch beim Ausbau des Wiener Hafens klar zutage traten.

Die Häfen Albern und Lobau blieben auch nach 1945 wichtige Umschlagplätze. Für Rathkolb eines der vielen Beispiele dafür, wie die Zweite Republik auf den Trümmern der NS-Rüstungspolitik aufgebaut wurde.

„Weil wir die in der NS-Zeit errichtete Infrastruktur zum Teil bis heute nutzen, ist es unsere Pflicht, ihre Geschichte aufzuarbeiten“, betont Fritz Lehr, kaufmännischer Geschäftsführer des Hafens. Neben der Veröffentlichung der Studie als Buch werde es möglicherweise auch eine eigene Ausstellung zum Thema geben.

Hafen Wien

Zum Unternehmen gehören die Frachthäfen Freudenau und Albern, der Ölhafen Lobau sowie die Personenhäfen bei der Reichsbrücke und die Marina Wien

Bedeutung

Der Hafen ist eine wichtige Drehscheibe für den Güterverkehr von und nach Südosteuropa

120 Unternehmen

sind am Hafengelände angesiedelt. Rund 5.000 Menschen arbeiten hier

Kommentare