Waldmüllerpark, Augustinerkirche, Wienerberg: Wo man in Wien den Tod findet

Franz Schubert: Nach der 9. Sinfonie

Wo das Leben des Komponisten Franz Schubert begann und wo es endete, lässt sich in Wien gut nachvollziehen. Denn sowohl die Geburtswohnung in der Nußdorfer Straße wie auch die Sterbewohnung in der Kettenbrückengasse sind heute als Teil des Wien Museums für Besucher geöffnet.

In Schuberts Sterbewohnung

Hier, in der Wohnung seines Bruders, starb er im November 1828 mit nur 30 Jahren, vermutlich an einer akuten Typhusinfektion, nachdem er jahrelang an Syphilis litt. Und – wie Bruckner, Dvořák, Mahler oder Beethoven – starb auch er nach Vollendung seiner 9. Sinfonie. Neben letzterem ist er übrigens am Zentralfriedhof in einem Ehrengrab bestattet.

Jesus selbst empfängt die hungrigen Gäste

Concordia Schlössl: Einmal Schnitzi, bitte

Tod und Leben liegen in Wien selten so nah beieinander wie an der Simmeringer Hauptstraße. Nach einem ausgiebigen Spaziergang durch die endlosen Alleen des Zentralfriedhofs gibt es kaum etwas, das einen so schnell ins Diesseits zurückholt wie ein Schnitzel im Concordia Schlössl.

Gleich gegenüber von Tor 1 empfängt eine überlebensgroße Christusstatue den hungrigen Besucher mit offenen Armen, drinnen diniert man unter einer großen blau-weißen Glaskuppel zwischen Säulen, im Sommer im großen Garten. Ein Blick auf die große Uhr über dem Eingang mahnt die Gäste aber stets zur Achtsamkeit: Hier ist es immer 5 vor 12.

Als der Waldmüllerpark noch ein Friedhof war

Gräberhain im Waldmüllerpark

Wo sich seit 1923 der Waldmüllerpark befindet, war früher der alte Matzleinsdorfer Friedhof, der mit der Eröffnung des Zentralfriedhofs gesperrt wurde. Knapp 100 historisch und künstlerisch wertvolle Grabsteine – darunter auch der des namensgebenden Biedermeiermalers Ferdinand Waldmüller – wurden jedoch zu einem Denkmalhain zusammengestellt, den man heute noch nach Vereinbarung besichtigen kann.

Es ist nicht der einzige Wiener Friedhof außerhalb des ehemaligen Linienwalls, der zu einem öffentlichen Park umgewandelt wurde. Auch der Währinger-, Schubert-, oder Haydnpark waren einst Friedhöfe.

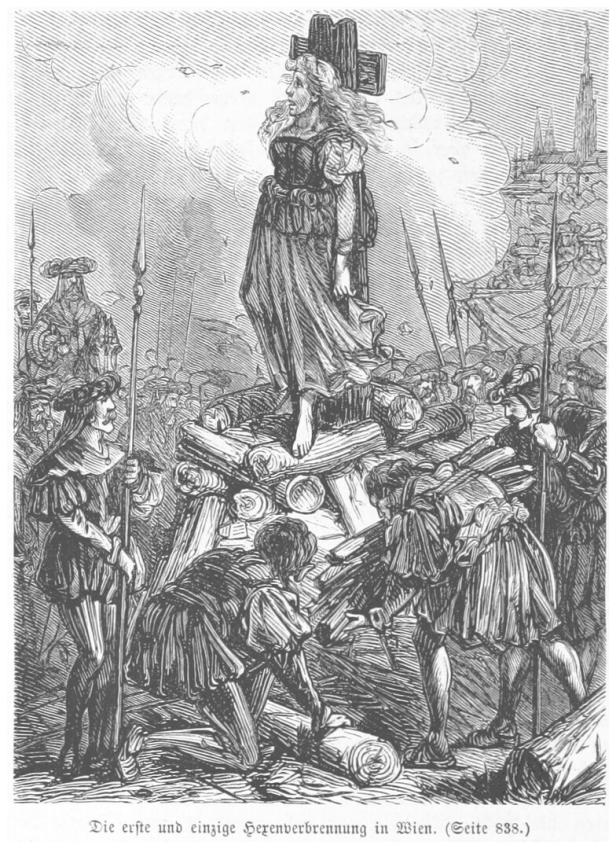

Die einzige "Hexenverbrennung" in Wien

Die Wiener „Hexe“

Auf der sogenannten Gänseweide (im Bereich der heutigen Weißgerberlände) fand das Leben der Elisabeth Plainacher 1583 sein grausames Ende. Die 70-Jährige Pielachtalerin wurde nach übler Nachrede durch ihren Schwiegersohn – sie richte ihr Enkelkind „für den Teufel ab“ – im einzigen Wiener Hexenprozess als Hexe angeklagt und im Malefizspitzbubenhaus eingekerkert.

Nach dreimaliger Folter „gestand“ die Frau und wurde in Folge zum Tod durch Verbrennen verurteilt. Ihre Asche wurde in die Donau gestreut. Heute erinnert in der Donaustadt die Elsa-Plainacher-Gasse an sie.

Spinnerin am Kreuz: Galgen am Wienerberg

Hinrichtungsstätten gab es auf heutigem Wiener Stadtgebiet einige. Eine der bekanntesten war die Hinrichtungsstätte am Wienerberg, in der Nähe der Spinnerin am Kreuz. Hier stand ein großer Vierseitgalgen, der 1747 auf Befehl Maria Theresias in die Rossau verlegt wurde. Denn angeblich konnte sie auf ihren Fahrten ins Schloss Laxenburg den Anblick der Gehenkten nicht mehr ertragen. Noch 1927 wurden hier bei Bauarbeiten an der Triesterstraße Gebeine der hier verscharrten Hingerichteten gefunden.

In sieben Räumen sind die Modelle heute ausgestellt

Josephinum: Unter die Haut

Nicht erst seit heute wollen es die Besucherinnen und Besucher des Josephinums ganz genau wissen – schon unter Joseph II. war die von ihm angekaufte Sammlung der über 1.000 anatomischen Wachsmodelle für die Öffentlichkeit zugänglich. Seit der Wiedereröffnung des medizinhistorischen Museums liegen sie wieder in ihren originalen Vitrinen aus venezianischem Glas und Rosenholz.

Darüber hinaus gibt es hier zahlreiche historische Instrumente, wie das erste Endoskop aus dem Jahr 1806, mutmaßliche Schädelteile von Ludwig van Beethoven und gar die Feile, mit der Kaiserin Elisabeth in Genf erstochen wurde, zu besichtigen.

Das NS-Mahnmal im 3. Bezirk

Aspangbahnhof: Gleise in den Tod

Die Bedeutung des Mahnmals im heutigen Leon-Zelman-Park auf den ehemaligen Aspanggründen erschließt sich erst auf den zweiten Blick: Zwei weiße Betonschienen laufen aufeinander zu und verschwinden nach rund 30 Metern in einem dunklen Betonblock.

Sie sollen an jene 47.035 jüdischen Wienerinnen und Wiener und Angehörige der Volksgruppe der Roma erinnern, die zwischen 1939 und 1942 in 47 Transporten vom ehemaligen Aspangbahnhof in Konzentrations- und Vernichtungslager nach Osteuropa deportiert wurden. Wenige kehrten zurück: Nur 1.073 der Deportierten überlebten.

Kahlenberg Friedhof: Wo die schönste Wienerin ruht

Die erhaltenen Gräber lassen sich an einer Hand abzählen. Und doch gehört der Friedhof an der Kahlenberger Straße, mitten im Wienerwald, zu den reizvollsten, die Wien zu bieten hat. Tritt man durch das Eisentor, sind es nur wenige Schritte bis zum Grabstein von Karoline Traunwieser. Sie starb 1815 im Alter von nur 21 Jahren an Tuberkulose – und galt zur Zeit des Wiener Kongresses als die schönste Frau Wiens.

„Mir ward, als strömte sie magnetisches Licht aus, dessen Fluten über meinem Haupte zusammenschlugen“, schrieb ein Zeitgenosse hingerissen nach einer Begegnung auf einem Ball. Nur Erinnerung und Grabstein sind geblieben, kein Porträt hat sich erhalten.

Augustinerkirche: Ein Herz für die Gruft

Der Leichnam in der Kapuzinergruft, die Eingeweide in den Katakomben des Stephansdoms. Damit nicht genug der kaiserlichen Körperteilung. Denn die Herzen der Habsburgerinnen und Habsburger wurden an einem dritten Ort beigesetzt – und zwar in der Loretokapelle der Augustinerkirche. Oder auf gut wienerisch: in der Herzerlgruft. Insgesamt wurden hier zwischen 1618 und 1878 54 Herzen bestattet.

Kommentare