Typisch Wien, alles hin? Warum wir nostalgisch sind

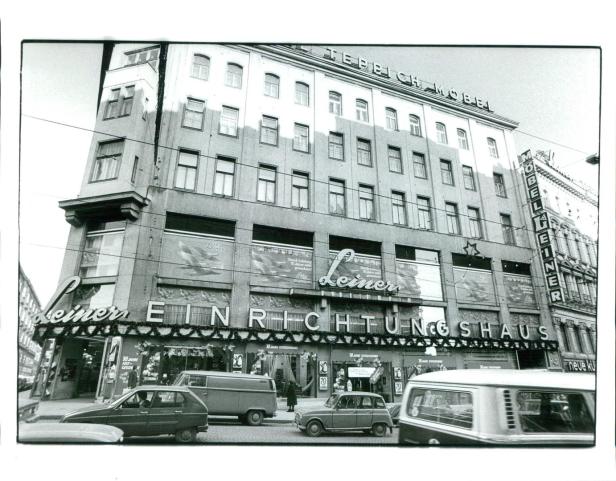

Alt Wien war auch einmal neu, ätzte Karl Kraus. Im Bild: Der Graben

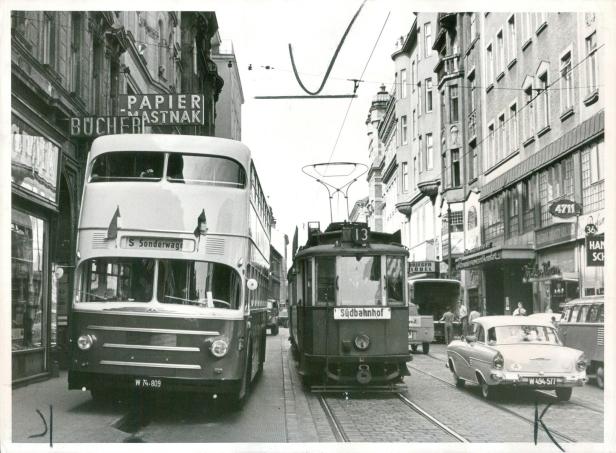

Die Hufe klappern auf dem Pflaster. Fiaker. So beschaulich. Mit seiner Altstadt. Das ist Wien.

Es duftet nach Mehlspeisen. So süß. Mit seinen Kaffeehäusern. Das ist Wien.

Wappen und Figuren krönen die Hauseingänge. So edel. Mit seinen fürstlichen Palais. Das ist Wien.

Wirklich? Ja, aber nicht nur. Doch warum sind Dinge aus der „guten alten Zeit“ so gar nicht aus der Zeit gefallen und beliebt? Gerüche, Geräusche, Bilder lösen Nostalgie aus. Sie liefern ein verklärtes Bild der Vergangenheit.

Wenn die Entwicklungen rasant sind, wie die Digitalisierung jetzt, dann „befördert das den Blick zurück“, sagt der Historiker und Stadtforscher Peter Payer. Es sei ein Einkehren, ein Innehalten. Das habe seine Berechtigung. Nur die Beweggründe seien zu hinterfragen. Denn: Nostalgie kann für wirtschaftliche, politische und ideologische Zwecke benutzt werden.

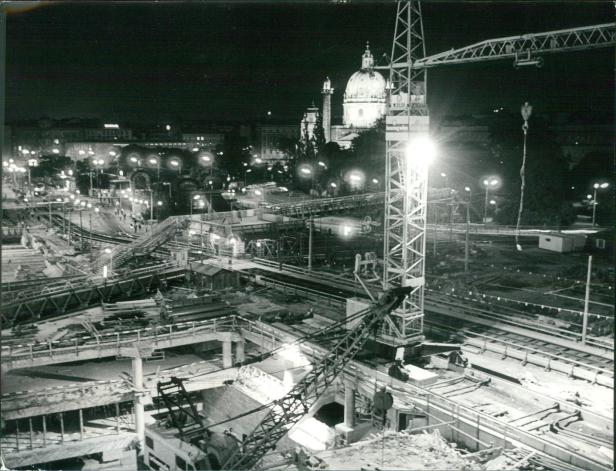

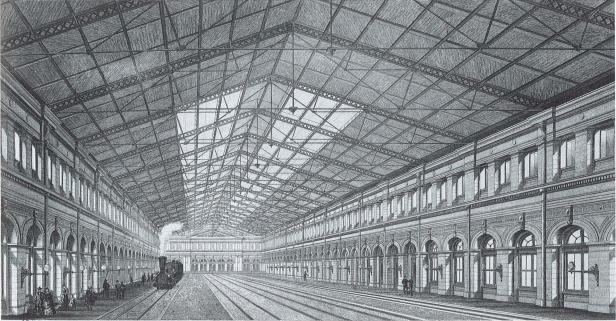

Auch im 19. Jahrhundert waren die Veränderungen schnell. Die Industrialisierung änderte das Weltbild, die Städte, die Probleme – genauso wie die Digitalisierung es heute tut. Damals blickte man auf das Biedermeier zurück oder auf die vergehende Stadt, zum Beispiel in die Zeit Joseph II (1741 bis 1790).

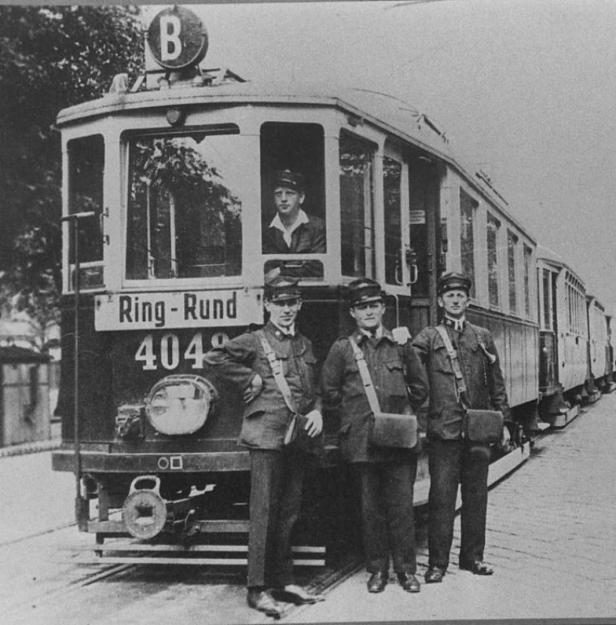

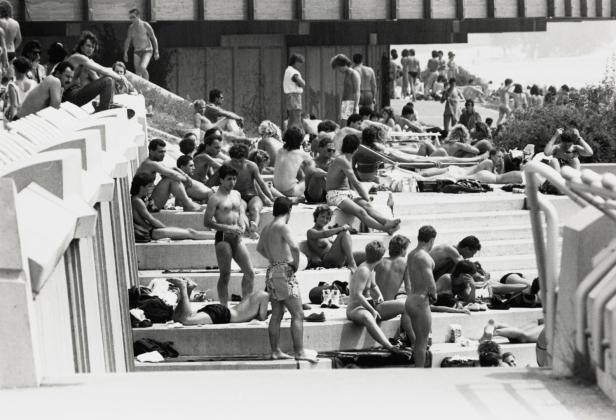

Die Sportplatzdebatte - Kurier Nostalgie

Dass es zu den idealisierten Zeiten auch nicht für alle lustig zugegangen ist, wird ausgeklammert Sprich: An das Elend der Bettgeher, der Ziegelböhmen wird nicht gedacht. Vielmehr verliert man sich gern in Aufnahmen von flanierenden Menschen auf der Ringstraße – die Männer mit Zylinder am Kopf, Zigarre im Mund und die Frauen schön zurechtgemacht mit feinen Spitzkrägen.

„Aus der zeitlichen Distanz sehen wir die vielen kleinen unangenehmen und negativen Details nicht mehr“, sagt Arnd Florack, Professor für Sozialpsychologie an der Uni Wien. „Das ist ähnlich wie im eigenen Leben. Wir erleben die negativen Ereignisse aus der Vergangenheit nicht mehr so emotional. Je weiter sie weg sind, umso weniger intensiv werden sie.“ Im Allgemeinen gilt das aber etwa nicht für das verbrecherische Regime des Nationalsozialismus.

International

In Wien liegt die Vergangenheit in der Luft. „Das alte Stadtbild ist noch zu einem großen Teil vorhanden. Das Konzept der Kaisermetropole“, sagt Payer. Wien war in der k.k.-Zeit einer der wichtigsten Städte Europas, eine Weltstadt. Im Jahr 1910 war sie mit zwei Millionen Einwohnern an fünfter Stelle nach London, New York, Paris und Chicago. „Sie war international bedeutend.“ Das sei in der Stadt eingeschrieben.

Dieses Retrobild wird ihr auch vorgeworfen, dafür wird die Stadt aber auch von Millionen Touristen besucht.Imagebilder gibt es auch andere: die Kulturstadt, die Kongressstadt, das Rote Wien. Auf das Kaiserliche blicken wir zurück, weil es verloren ist. Zu zwei Gelegenheiten ist es noch gut erlebbar: Beim Opernball und beim Neujahrskonzert im Musikverein, sagt Payer.

Das Wort Nostalgie leitet sich aus dem Griechischen ab: nóstos bedeutet Rück- oder Heimkehr und álgos Schmerz.

Erstmals taucht der Begriff Ende des 17. Jahrhunderts im medizinischen Zusammenhang auf. Er bezeichnete krankmachendes Heimweh, das Schweizer Söldner in der Fremde befiel. Wortschöpfer war der Schweizer Doktorand Johannes Hofer (1662–1752). Das Phänomen stellt er in seiner Dissertatio medica de Nostalgia, oder Heimwehe (Basel 1688) dar.

Die übertragene Bedeutung als verklärende Rückwendung in die Vergangenheit entwickelte sich im Englischen und Französischen und setzte im Deutschen Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ein.

Von Ostalgie bis JugonostalgijaDer Begriff Nostalgie entwickelte sich weiter. Die Ostalgie bezeichnet eine Hinwendung zu Aspekten aus dem Leben in der DDR. Es gab eine Welle, etwa mit Ostalgie-Partys, 2003 kam der Film „Good Bye, Lenin!“ in die Kinos. Auch in Ex-Jugoslawien gibt es diesen Trend. Er wird als Jugonostalgija bezeichnet.

Nostalgische Gefühle befallen die Menschen aber vor allem dann, wenn es um ihre Jugend geht, oder die Geschichte ihrer Eltern und Großeltern. Beispielsweise der Dialekt, den die Großmutter und der Großvater gesprochen haben, wird oft verklärt. Er werde als der wahre Dialekt verstanden, sagt Sprachwissenschaftler Manfred Glauninger. „Verschwindet er, empfinden das die Menschen als Verlust.“ Das sei eine Mischung aus Nostalgie und eine Verklärung der Zeiten, wo alles gut war.

Gilt das als reaktionär? Eher nicht, meint der Experte. Denn eines sei laut Florack Nostalgie auf gar keinen Fall: „nicht mit Konservatismus vergleichbar“. Dieser sei eine Wertvorstellung und keine Emotion. „Nostalgie ist nicht immer da, man hat sie nicht den ganzen Tag.“

Bittersüß

Streng wissenschaftlich gesehen, betrifft Nostalgie übrigens nur persönliche Erfahrungen, besonders die sozialen Beziehungen. „Es wird einem warm ums Herz“. Und sie ist „bitter-süß“, wie Florack erklärt. „Alte Zeiten waren schöne Zeiten, aber gleichzeitig kann man sie nicht mehr herstellen.“

Und manchmal sei es auch gar nicht so schlecht, in Erinnerungen zu schwelgen. „Gerade Nostalgie in Zeiten der Unsicherheiten motiviert, nach vorne zu schauen.“

Kommentare