Modal Split: Auf welcher Basis in Wien Verkehrspolitik gemacht wird

Wenige Kämpfe werden in Wien so verbissen geführt wie der um die Verteilung des öffentlichen Raumes. Im vergangenen Jahr zerbrach sogar die rot-grüne Koalition zum Teil daran, dass die damalige Grünen-Chefin Birgit Hebein die Geduld von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit verkehrspolitischem Aktionismus ausgereizt hatte.

Der öffentliche Verkehr ist in Wien sakrosankt, zwischen Autofahrern und Fußgängern sowie insbesondere Radfahrern geht es aber hart zur Sache. Die einen kämpfen – politisch durch ÖVP und FPÖ unterstützt – um jeden Parkplatz, die anderen fordern mithilfe von Neos und Grünen einen gerechteren Anteil am Straßenraum.

Und die politisch dominante SPÖ?

Will niemanden verprellen und zieht sich argumentativ auf den hohen Anteil des Umweltverbundes (Öffis, Rad, zu Fuß gehen) am Modal Split zurück.

Zentrale Kennzahl

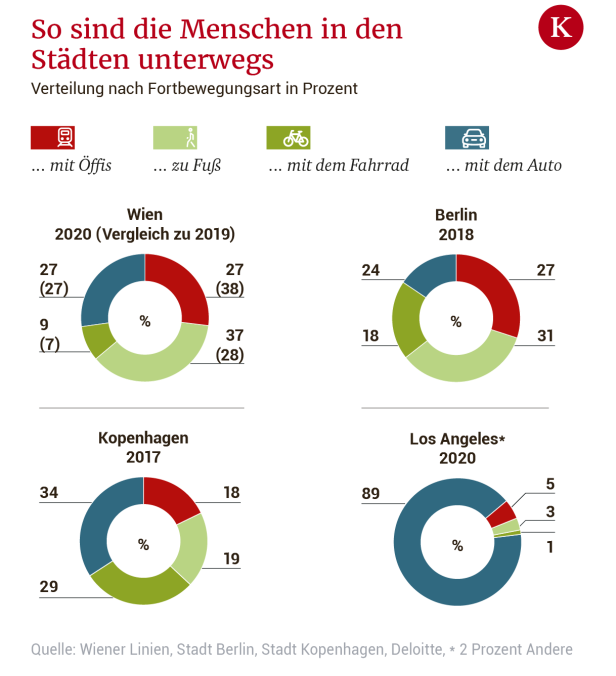

Der Modal Split gibt prozentuell an, wie sich die Mobilität in einer Stadt aufteilt. Aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethoden ist er zwischen verschiedenen Städten nur bedingt vergleichbar, in der Zeitreihe einer Stadt ist er aber aussagekräftig. Er sei ein „wichtiger Gradmesser für die Verkehrsmaßnahmen“, sagt die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Und Verkehrsforscher Ulrich Leth von der TU Wien nennt ihn „den einzigen Kennwert, mit dem man das Mobilitätsverhalten in einer Stadt beschreiben kann“.

Ulli Sima muss sich als erste rote Verkehrsstadträtin seit Rudi Schicker 2010 beweisen

In Wien wird der Modal Split seit 1993 im Auftrag der Wiener Linien erhoben, und zwar jährlich – international eine Besonderheit. Warum ausgerechnet ein Verkehrsbetrieb die Kennzahl erhebt, kann weder dort noch im Rathaus beantwortet werden. Das Wie ist allerdings bekannt.

Das Leipziger Institut Omnitrend befragt 2.000 repräsentativ ausgewählte Personen, wobei der Großteil laut Wiener Linien bereits seit Jahren dabei ist. Diese übermitteln an einem ausgewählten Stichtag alle ihre in der Stadt zurückgelegten Wege, wobei jeweils nur das Verkehrsmittel in die Statistik mit einfließt, auf das die längste Teilstrecke entfällt. Wege aus dem oder in das Umland (also auch Pendler) werden nicht miteinbezogen; wie kurz oder lange ein Weg ist, spielt hingegen keine Rolle.

Einerseits ist die Bedeutung des Modal Split als Kennzahl unbestritten, andererseits gibt es auch Kritik an Erhebung, Methodik und Transparenz.

Teilstrecken fallen heraus

Weil nur das Verkehrsmittel in die Statistik mit einfließt, auf das die längste Wegstrecke entfällt, fallen alle kürzeren Teilstrecken aus der Statistik. Ein Beispiel: Eine Person geht zum Bus, fährt damit zwei Stationen zur U-Bahn, fährt mit dieser sieben Stationen und steigt zuletzt noch für drei Stationen in die Straßenbahn, bevor die letzten Meter bis zum Ziel wieder zu Fuß zurückgelegt werden. Für den Modal Split wird nur die U-Bahn-Fahrt gewertet. Würde jede einzelne Etappe jedes Weges ausgewertet, wäre der Anteil der Fußwege laut TU-Forscher-Leth doppelt so groß.

Entfernung zählt nicht

Besonders Autofahrerclubs, aber auch die ÖVP kritisieren, dass für den Modal Split nur die Anzahl der Wege, nicht aber die jeweils zurückgelegte Entfernung berücksichtigt wird. Das Gegenargument lautet hingegen, dass es bei Mobilität generell immer um einen Zweck geht - "ich bin ja nicht unterwegs, um eine möglichst große Entfernung zurückzulegen", sagt Leth.

Rohdaten werden nicht veröffentlicht

Mobilitätsforscher kritisieren insbesondere, dass genaue Methodik und Rohdaten der Erhebung nicht veröffentlicht werden und die Ergebnisse daher nicht nachvollzogen werden können. "Es ist eine Black Box, bei der man daran glauben muss, was herauskommt", sagt Leth. Die Wiener Linien halten dagegen, dass die Rohdaten ohne die zugehörigen Hochrechnungsfaktoren keine Aussagekraft haben. Leth lässt nicht gelten: Bei der landesweiten Erhebung "Österreich unterwegs" wären Rohdaten und Hochrechnungsfaktoren transparent veröffentlicht worden, wodurch unabhängige Forscher die Ergebnisse nachvollziehen konnten.

Die Befragten sind dabei ebenso über das Stadtgebiet verteilt wie die Stichtage über das Jahr, um ein möglichst valides Bild zu erhalten.

Öffis als Corona-Verlierer

Für das Jahr 2020 zeigten sich so ein konstant bleibender Auto-Anteil sowie ein Corona-bedingter Einbruch der Öffis zugunsten des Rades und der Fußwege.

Doch welche Schlüsse zieht die Stadt daraus?

„Die hohen Modal-Split- Werte der Öffis der vergangenen Jahre zeigen klar, dass sich die Investitionen und die Attraktivierung der Öffis bezahlt machen“, sagt Sima. Nach der Pandemie sei es folglich das Ziel, den Vor-Corona-Anteil der Öffis wieder zu erreichen. Zudem heiße es, „intensiv daran zu arbeiten, den Modal Split zugunsten der Öffis, des Radfahrens und des zu Fuß Gehens weiter zu erhöhen“. Auf konkrete Zahlen wollte sie sich freilich nicht festnageln lassen (siehe Infobox unten).

Der KURIER bat die SPÖ-Verkehrsstadträtin und die Verkehrssprecherinnen und Verkehrssprecher der anderen vier Gemeinderats-Klubs um ihren jeweils „idealen“ Modal Split.

Die Antworten, jeweils in der Reihenfolge Öffis - zu Fuß - Rad - Kfz (in Prozent):

SPÖ (Ulli Sima): Keine Angabe

Neos (Angelika Pipal-Leixner): 40 - 32 - 18 - 10

ÖVP (Wolfgang Kieslich): 30-40 - 15-25 - 5-10 - 30-40

Grüne (Heidi Sequenz): 40 - 30 - 15 - 15

FPÖ (Toni Mahdalik): 40 - 25 - 10 - 25

Fakt ist: Im Umkehrschluss bedeutet das, der Kfz-Anteil muss herunter – und zwar schnell. Laut Smart-City-Rahmenstrategie soll er bis 2025 auf 20 und bis 2030 auf 15 Prozent sinken. „Künftig sollen 80% aller Wege im Umweltverbund (Öffis, Rad oder zu Fuß) zurückgelegt werden“, steht auch im rot-pinken Koalitionspakt.

„Gute und erreichbare Ziele“, sagt TU-Forscher Leth, „aber nicht mit den bisherigen Maßnahmen. Seit 2012 tut sich nichts mehr“.

Die SPÖ hält sich in der Frage des Wie bedeckt. Man wolle aber keinesfalls die Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausspielen, sagen sowohl Sima als auch Ludwig.

„Bigott“

„Den Satz halte ich für bigott, denn die Politik spielt die Verkehrsteilnehmer seit dem Zweiten Weltkrieg gegeneinander aus“, sagt hingegen der deutsche Mobilitätsforscher Stephan Rammler. Damals habe man sich entschieden, eine „automobilorientierte Verkehrspolitik zu betreiben“ und das sei bis heute so. „Man muss dem Auto etwas wegnehmen, erst dann wird es gerechter“, sagt er.

Stephan Rammler, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) in Berlin

Der Schlüssel zu einem niedrigeren Kfz-Anteil sei eine Mischung aus Push- und Pull-Faktoren. „Mobilitätsverhalten ist zu großen Teilen Routine“, sagt auch Leth. „Solange es attraktiv und relativ günstig ist, mit dem Auto von A nach B zu kommen, kann das Alternativangebot noch so gut sein, es wird nicht so gut angenommen werden.“

Sichere Infrastruktur

Rammler empfiehlt Kommunen, erst die Qualität der Alternativen zu verbessern – etwa sichere Radwege zu bauen – und es dann in einem zweiten Schritt „unattraktiv zu machen, das Auto zu nutzen“. Es gehe darum, „Verhaltensänderungen nicht nur zu erzwingen, sondern zu ermöglichen“.

In Wien bewegt man sich noch in Phase eins, sagt Leth: „Hier werden heute noch Sachen geplant, die sich in Amsterdam bereits vor 10, 20 Jahren als überholt herausgestellt haben, etwa Mehrzweckstreifen.“

Eines sei aber klar, betont Rammler: „Man weiß, dass ein hoher Anteil des Umweltverbundes ganz massiv auf die Lebensqualität einer Stadt einzahlt.“

Kommentare