Lichter der Vorstadt: Die untergegangene Welt der Wiener Vorstadt-Kinos

11. Bezirk: Simmeringer Volks-Kino, geschlossen 1969

Als Thomas Jelinek ein Kind war, steckten seine Eltern ihm und seinem älteren Bruder am Wochenende immer ein „Kinogeld“ zu, auf dass die Buben sich in die Nachmittagsvorstellungen der umliegenden Kinos verzogen. Es waren die 70er-Jahre in Ottakring, damals gab es in Jelineks näherer Umgebung noch fünf Kinos.

➤ Mehr lesen: Stadtgeschichte: Plakate, die man nicht mehr sieht

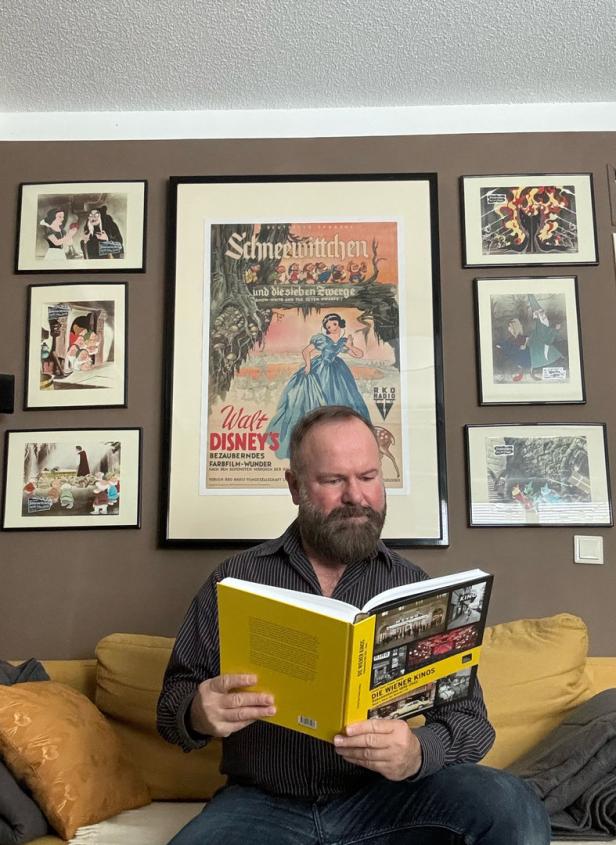

Der heute 57-jährige Werbegrafiker ist seither rettungslos mit Kino infiziert. Seine Familie war sehr katholisch, der sonntägliche Kirchgang obligatorisch. „Aber für mich war schon damals das Kino der Tempel.“ Die Kinoprogramme und die Eintrittskarten hat er sich aufgehoben, und irgendwann fing er dann an, auf Flohmärkten und in Antiquariaten nach Plakaten, Fotos und anderen Dokumenten zu suchen. Heute umfasst seine Sammlung mehrere Tausend Objekte.

15. Bezirk: Schwegler-Lichtspiele, geschlossen 1977

Die Zeiten, als es in der Wiener Vorstadt noch an jeder Ecke ein Kino gab, sind lang vorbei. Außerhalb des Gürtels gibt es heute, abgesehen von den Multiplex-Hallen, nur noch ein einziges Kino, die Breitenseer Lichtspiele im 14. Bezirk. Aber Thomas Jelinek ist hauptverantwortlich dafür, dass die untergegangene Welt der Wiener Vorstadtkinos jetzt zumindest in Buchform weiterlebt.

Drei Jahre Recherche

Nächste Woche kommen Band 3 und 4 der vom Filmarchiv Austria herausgegebenen Reihe „Die Wiener Kinos“, die damit abgeschlossen ist, in den Handel. Neben fantastischem Bildmaterial (Großteils aus der Sammlung von Co-Autor Florian Pauer) enthält die insgesamt 2.000 Seiten umfassende Enzyklopädie Daten und Fakten zu Ausstattung und Geschichte jedes einzelnen Kinos, die Jelinek in den vergangenen drei Jahren akribisch recherchiert und aufgeschrieben hat.

Ursprünglich war nur ein Bildband geplant, zu dem Jelinek kurze Texte beisteuern sollte, 2019 war das. Doch dann wurde das Projekt immer größer und größer. Im Zuge der Recherchen stieß Jelinek unter anderem auf ein von der US-Militärregierung in der Besatzungszeit angelegtes Archiv, das vor allem Informationen zur „Arisierung“ von Kinos in der NS-Zeit enthielt.

➤ Mehr lesen: Wieder „Film ab“ im Multiplex: Kino vor Neueröffnung

Aus einem Band wurden vier, und es ist wohl nicht übertrieben, wenn Thomas Jelinek von einem „weltweit einzigartigen“ Projekt spricht.

Mit der Geschichte der Kinos erzählt die Buchreihe auch die Geschichte der Stadt. Zu sehen sind Kinos, die im Zuge der Februarkämpfe 1934 zerstört wurden (weil sie an sozialdemokratische Arbeiterheime angeschlossen waren) oder solche, auf denen Hakenkreuzfahnen aufgezogen wurden. Auch in den Autos, die vor den Kinos parken, oder im Kleidungsstil der Besucher bildet sich die Zeit ab.

Eines ist offensichtlich: Früher war Kino feierlicher. Man staunt, wie modern und stilvoll Kinoarchitektur in den 60er-Jahren sein konnte, und wie gesichtslos sich daneben die heutigen Zweckbauten ausmachen.

Der letzte Vorhang

Abgesehen vom Gartenbau-Kino, dem letzten verbliebenen Filmpalast der Stadt, gibt es kaum noch Kinos mit Vorhang, der verheißungsvoll den Blick auf die Leinwand freigibt. „Ich bedauere das“, sagt Jelinek.

Die goldenen Jahre des Kinos waren die Nachkriegszeit. „Die Leute waren zum Teil ausgebombt, die Kinos sind gestürmt worden.“ Danach wurde die Wiener Kinolandschaft von drei großen Krisen gebeutelt.

Die erste Krise in den 60er-Jahren war dem Fernsehen geschuldet, das vor allem den kleinen Vorstadtkinos zusetzte. Die zweite Krise folgte in den 80er-Jahren mit dem Videotheken-Boom, als die Leute das Heimkino entdeckten.

13. Bezirk: Auhof-Kino, geschlossen 1982

Für die dritte Krise waren um die Jahrtausendwende die Multiplex-Kinos verantwortlich, die zahlreiche innenstädtische Kinos zum Verschwinden brachten, einander aber auch gegenseitig kannibalisierten.

Das 1999 eröffnete „UCI Kinowelt Lassallestraße“ wurde keine drei Jahre später schon wieder geschlossen; bei der Reichsbrücke und beim Donauzentrum waren gleichzeitig nämlich noch zwei weitere Multiplex-Kinos eröffnet worden. „Dass das damals nicht reglementiert wurde, war ein schwerer Fehler von der Stadtpolitik“, sagt Thomas Jelinek.

Thomas Jelinek, Sammler und Autor, ist von klein an ein Kinoliebhaber gewesen

Einige der geschlossenen Kinos sind übrigens – zumindest teilweise – noch erhalten. Im Obergeschoß der Billa-Filiale in der Löwengasse (3. Bezirk) etwa finden sich noch Reste des 1967 geschlossenen Löwen-Kinos, darunter die Vorführkabine.

Kinos zu Supermärkten

Aus den meisten ehemaligen Kinosälen wurden Supermärkte. Das gilt auch für das 1970 geschlossene Universum-Kino auf dem Kriemhildplatz (15. Bezirk), wo man im Hof noch den Stiegenaufgang zum Projektionsraum sieht.

➤ Mehr Chronik-Meldungen lesen Sie hier.

Wer genau schaut, wird erkennen, dass auch das Sportgeschäft Nora am Hernalser Gürtel früher ein Kino war (Titania-Lichtspiele, bis 1965). Mehr oder weniger zur Gänze intakt sind das Eos-Kino im 3. Bezirk und das Camera-Kino im 18., in beiden Fällen sind die Besitzer jedoch nicht an einer Weiterführung als Kino interessiert.

Die vier Bände der Reihe „Die Wiener Kinos“ kosten jeweils € 49,90 und können beim Filmarchiv Austria (www.filmarchiv.at) oder im Buchhandel erworben werden.

Band 1 und 2 sind im Vorjahr erschienen, Band 3 (Bezirke 10 bis 15) und Band 4 (Bezirke 16 bis 23) kommen am 14.12. in den Handel (Buchpräsentation um 18.30 Uhr im Metro-Kino)

Hinweis

Thomas Jelinek freut sich für sein Archiv über Objekte oder Infos zu Wiener Kinos:

Kinoarchiv_Wien@gmx.at

Besonders unübersichtlich ist die Lage in den frühen Jahren des Kinos, als oft nur für wenige Wochen in irgendwelchen Hinterzimmern Filme gezeigt wurden. Jelinek hat bei der Arbeit am Buch einige solche frühen Kinos entdeckt, die bisher noch vollkommen undokumentiert gewesen waren.

Leintuch im Keller

Ein schöner Fund ist zum Beispiel das Stern-Kino in der Simmeringer Dopplergasse, das 1913 für kurze Zeit existierte. Zwei junge Cineasten, ein 16-jähriger Lehrling und ein 20-jähriger Hilfsarbeiter, hatten im Keller ihres Wohnhauses einen Kinosaal eingerichtet, Sitzbänke aufgestellt, ein Leintuch gespannt und Programmzettel angefertigt.

Die jugendlichen Kinobetreiber zeigten Detektiv-Kurzfilme und trafen damit den Geschmack ihres gleichaltrigen Publikums. Nach nur drei Wochen war der Spaß allerdings vorbei: Die Burschen hatten natürlich keine Lizenz, das Stern-Kino wurde polizeilich geschlossen. Aus anderen Gründen sollten ihm noch viele, viele weitere Wiener Kinos folgen.

Kommentare