Die charmante Wiener Mode - und was aus ihr wurde

Im Jahr 1816 in der „Wiener Moden-Zeitung“ zu sehen: eine Dame in einem hellblauen Kleid im Empire-Stil und ein Herr in Frack, Weste und langer Hose.

Nonchalant, unangestrengt und trotzdem äußerst schick: Dieser Stil wird den Pariserinnen (und Parisern) nachgesagt. Extravagant, ein bisschen schrill, aber auch klassisch: So gelten die Kombinationen, die auf den Straßen Londons zu sehen sind. Und die Wienerinnen und Wiener? Was zeichnet die Mode aus, die sie tragen?

Nichts – sagt zumindest Regina Karner, Leiterin der Modesammlung im Wien Museum. „Was die jungen Leute in Wien tragen, sehen Sie zum Beispiel genauso in Berlin. Es ist sehr international.“ Doch das war nicht immer so: Einst reisten gut betuchte Fashion-Liebhaber nach Wien, um sich mit etwas einzudecken, was es nur hier gab: Wiener Mode.

Den Anstoß für die Entwicklung dieses eigenen Stils war der Wiener Kongress. Von September 1814 bis Juni 1815 ausgetragen, krempelte er nicht nur die politische Landkarte Europas, sondern auch die europäische Modewelt um.

Mehr als 200 Regierungsvertreter kamen zu dieser Zeit nach Wien, um unter der Leitung des österreichischen Außenministers Fürst von Metternich nach der Niederlage Napoleons die Macht neu zu verteilen. Das hehre Ziel: dauerhafter Frieden in Europa.

„Zu dieser Zeit waren sehr viele gekrönte Häupter und Adabeis in Wien“, sagt Modeexpertin Karner. Und die wollten eingekleidet werden – nicht zuletzt für die vielen gesellschaftlichen Anlässe, die rund um den Kongress stattfanden.

Angefangen von einem riesigen Feuerwerk im Prater über Konzerte von Ludwig van Beethoven bis hin zu einer Benefiz-Gala zum Freikauf christlicher Sklaven im Augarten gab es genügend Gelegenheiten, sich in feinem Zwirn zu zeigen.

Die anspruchsvolle Klientel forderte die Wiener Kleidermacher heraus. Konfrontiert mit den Wünschen der Gäste, entwickelten sie ihre Fähigkeiten weiter. Ihr Können wurde schließlich ihr Markenzeichen: Sie vermarkteten ihre Teile unter dem Titel Wiener Mode.

Wien wird Modemetropole

„Die Wiener Kleidermacher legten Wert darauf, gute Stoffe zu verwenden und diese hochwertig zu verarbeiten“, sagt Karner. Ihre Entwürfe hoben sich durch ein besonderes Design hervor.

„Die Wiener Modelle waren nicht so schreierisch und auffallend wie jene aus Paris“, sagt Karner. „Sie wurden als elegant und charmant beschrieben. Besonders angesagt waren Pastelltöne und in sich gemusterte Seiden – zum Beispiel mit Blümchen.“

Flo Vintage

Teile mit richtig viel Geschichte – konkret aus den Jahren 1880 bis 1980. Darunter: Korsagen, Brautkleider, Hüte und Schmuck.

4., Schleifmühlgasse 15a

Fräulein Kleidsam

Vintagemode aus den 40er- bis 60er-Jahren für Damen – inklusive

Designerstücke und Brautmode.

6., Gumpendorfer Straße 10-12

Kleider gehen um

Sorgfältig ausgewählte Originale zu den aktuellen Trends.

6., Webgasse 4

Wolfmich

Ausgesuchte Designer-Vintagekleidung für Damen und Herren – vom

Anorak bis zum Abendkleid.

6., Gumpendorfer Straße 51

Burggasse 24

Zweistöckiger Laden voller Vintage-Teile mit angeschlossenem Café.

7., Burggasse 24

Polyklamott

Premium-Vintage und große Auswahl an Accessoires. Wird der Platz im Laden zu klein, werden die Teile kiloweise verkauft.

6., Mollardgasse 13

Aus der ganzen Monarchie reisten Großbürger und Aristokraten an, um sich solche Kleider schneidern zu lassen. Die Modeschöpfer in Frankreich und England hatten also ernsthafte Konkurrenz bekommen. Bedingt durch den Sonnenkönig Ludwig XIV. hatte sich in Paris eine Luxusindustrie entwickelt, im späten 18. Jahrhundert hatten Londoner Schneider nachgezogen.

Von dort waren bis zum Wiener Kongress die Trends gekommen. Zwar hatte sich auch um den Hof in Wien ein Luxusgewerbe etabliert. In den Kreis der Modemetropolen wurde die Residenzstadt allerdings erst zu Kongresszeiten aufgenommen.

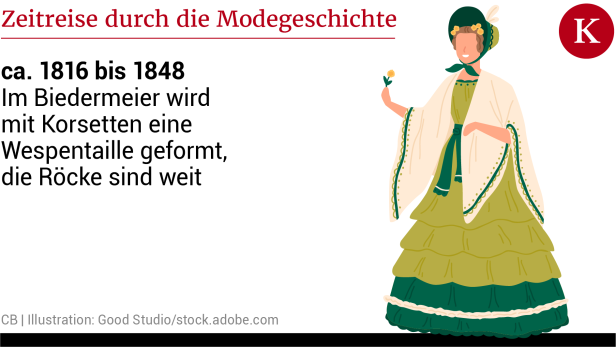

Empire-Stil und lange Hosen

Ob aus Paris, London oder Wien: die Schnitte folgten demselben Muster. „Die Damen trugen Kleider mit hoch angesetzter Taille – also im Empire-Stil – oft mit tiefem Dekolleté. Die Röcke waren leicht ausgestellt“, sagt Karner.

Ein Schaubild aus der Wiener Moden-Zeitung aus dem Jahr 1816.

Brusttücher, die am Ausschnitt drapiert wurden, und Kaschmirschals komplettierten das Outfit. Dazu wurden flache Schuhe mit kleiner Masche – sogenannte Ballerinas – oder überkreuzten Bändern getragen. „Die hießen auch Kreuzbandschuhe“, sagt Karner.

Und die Herren? Die kleideten sich mit braunen oder dunkelblauen Fracks aus Tuch – einem feinen Wollstoff. Darunter trugen sie ein Hemd und – damals ein Muss – eine Weste; dazu schwarze Hosen. Karner: „Zu dieser Zeit kamen für Männer langen Hosen auf. Bis dahin hatten sie Kniebundhosen und Strümpfe angezogen.“

Erhältlich war die Wiener Mode in Geschäften in der Innenstadt mit klingenden Namen wie „Zur schönen Französin“ (im Trattnerhof), „Zu den drey Grazien“ (am Kohlmarkt) oder „Zum Fürsten von Ypsilanti“ (in der Seilergasse).

Zur schönen Wienerin

Das bekannteste befand sich am Stock-im-Eisen-Platz: der Laden „Zur schönen Wienerin“. Er hatte ab 1840 eine besondere Attraktion: eine lebensgroße Schaufensterpuppe aus Wachs. Sie präsentierte die aktuellen Modetrends.

Die kamen zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr aus Wien, sondern wieder vor allem aus Frankreich. Mit dem Ende des Wiener Kongresses war nämlich auch die Blüte der Wiener Mode zu Ende gegangen. Das bedeutete: „Die Wiener Schneider fuhren wieder nach Paris, um sich von den dortigen Neuigkeiten inspirieren zu lassen“, sagt Karner.

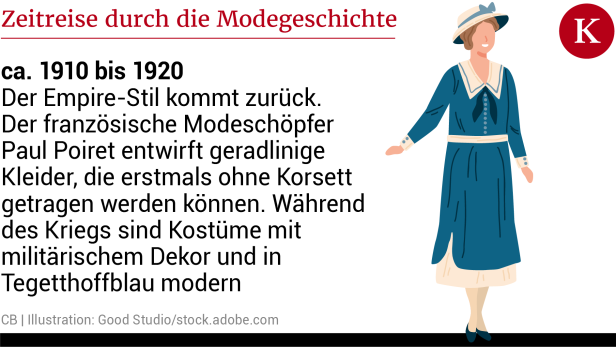

Versuche, eine eigene Wiener Mode zu etablieren, gab es in den folgenden Jahren zwar immer wieder. Die sogenannten Reformkleider der Wiener Werkstätte zum Beispiel.

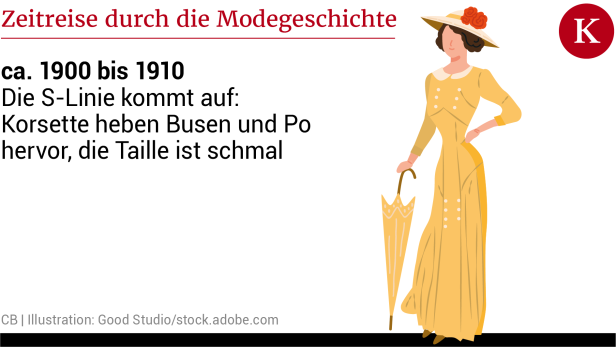

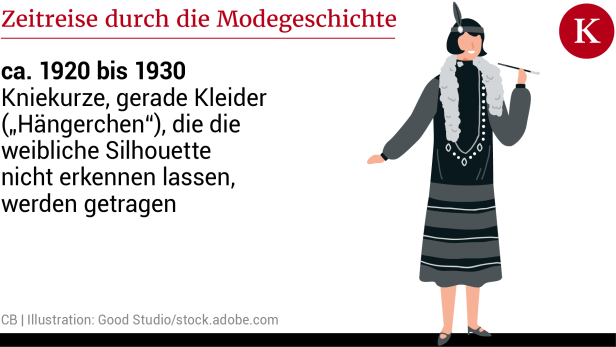

Das waren ohne Korsett getragene, sackartige Hängerchen, die Anfang des 20. Jahrhunderts aufkamen – sich aber außerhalb der Künstlerszene nicht durchsetzten. Die Idee hinter den Modellen: Die Kleidung sollte sich dem Körper unterordnen und nicht umgekehrt.

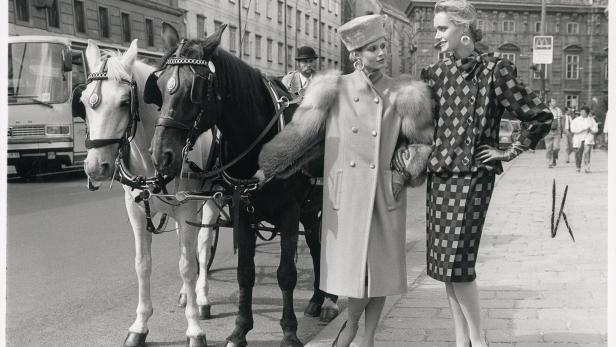

Oder Modeschöpfer wie Wilhelm Alfred „Fred“ Adlmüller und Gertrud Höchsmann und die Modesalons Faschingbauer und Farnhammer. „Dort hat man natürlich das nötige Kleingeld gebraucht“, sagt Karner.

Die Alternative: Man ließ sich die Kreationen von einer Hausschneiderin nachnähen.

Der Fall der Konventionen

Und wo sind heute noch solche Spuren einer Wiener Mode zu finden? Am ehesten noch bei der Designerin Susanne Bisovsky, sagt Karner. „Sie arbeitet viel mit der Wiener Rose, die auch als Dekor auf dem Augarten-Porzellan vorkommt.“

Insgesamt habe Mode heute einen geringeren Stellenwert als im 19. Jahrhundert, findet die Expertin: „Damals gab es eine Etikette. Die Damen wussten genau, welche Kleider sie zu welcher Gelegenheit tragen müssen: Kostüme am Vormittag, Besuchskleider am Nachmittag und Gesellschafts- oder Ballkleider am Abend.“

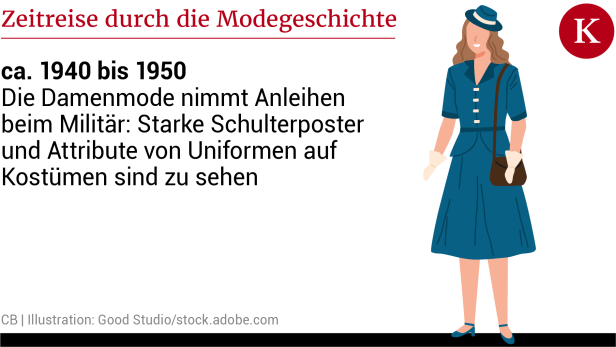

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden diese Konventionen aufgeweicht. „Bis in die 1960er-Jahre trugen die Damen Handschuhe und Hut. Und die Herren hatten meistens einen Anzug an“, sagt Karner. „Insgesamt waren die Leute früher besser angezogen.“

Das hatte durchaus praktische Gründe – waren die Bekleidungsvorschriften früher doch strenger. Bis Anfang der 2000er-Jahre wurde man etwa ohne Krawatte nicht in das Café Sacher eingelassen. Und in den 50er- und 60er-Jahren galt: nach 18 Uhr nur schwarze Schuhe.

Heute trage man, was gefalle, sagt Karner. Und das können auch Jeans im Sacher sein.

Kommentare