Was Gegner der Windkraft stört, aber warum diese unverzichtbar ist

Sie rotieren im von der Windgeschwindigkeit dirigierten Gleichklang auf grenzenlos scheinenden Ebenen im Osten Österreichs. In zu Plantagengröße ausgeweiteten Parks, verarbeiten langstielige, künstliche Gewächse, was natürliche Kräfte gerade zum Nulltarif im Angebot haben. Wind. Flau bis stürmisch. Alles dreht sich. Die Distanz verschleiert wahre Größenordnungen, beruhigend konzertiert ist das rote Blinken in der Nacht.

Die anwachsende Zahl der Befürworter nimmt solch sichtbare Windrad-Vermehrung freudig zur Kenntnis, als tragende Säule in der Gewinnung erneuerbarer Energie, als unverzichtbares Wahrzeichen der Nachhaltigkeit. Gegner und Skeptiker bezweifeln die Effizienz, beklagen Eingriffe in Fauna und Flora, erkennen Windräder – oft geografisch bedingt – als unzumutbare Verschandelung der Landschaft.

Annäherungsversuch

Zeit für den Anschauungsunterricht. Im Burgenland. Ausfahrt Parndorf. In einem der vielen Parks stehen von der Herstellerfirma Enercon errichtete und jetzt gewartete 13 Windkraftanlagen. Eine darf bestiegen werden.

Kontrolliert Sicherheit und Qualität: Manuel Szabo

Tief beeindruckt ist der neugierige Naivling von den wahren Ausmaßen, rauft mit dem rätselhaften Knäuel der Sicherheitsgurte, wagt den Blick hinauf durch die Röhre, die einem vertikal verlaufenden Bergwerkstollen nicht unähnlich ist. Im Irgendwo endet die Vorstellung von der lockeren Besichtigungstour. „Die Sicherheit hat bei uns oberste Priorität“, sagt Manuel Szabo, für das Service und die Qualitätssicherung zuständiger Fachmann. Er und sein Kollege werden geduldige und umsichtige Begleiter sein. Denn nah liegt die Vermutung: Jeder Unglücksfall wäre Wasser auf den Mühlen der Windrad-Gegner.

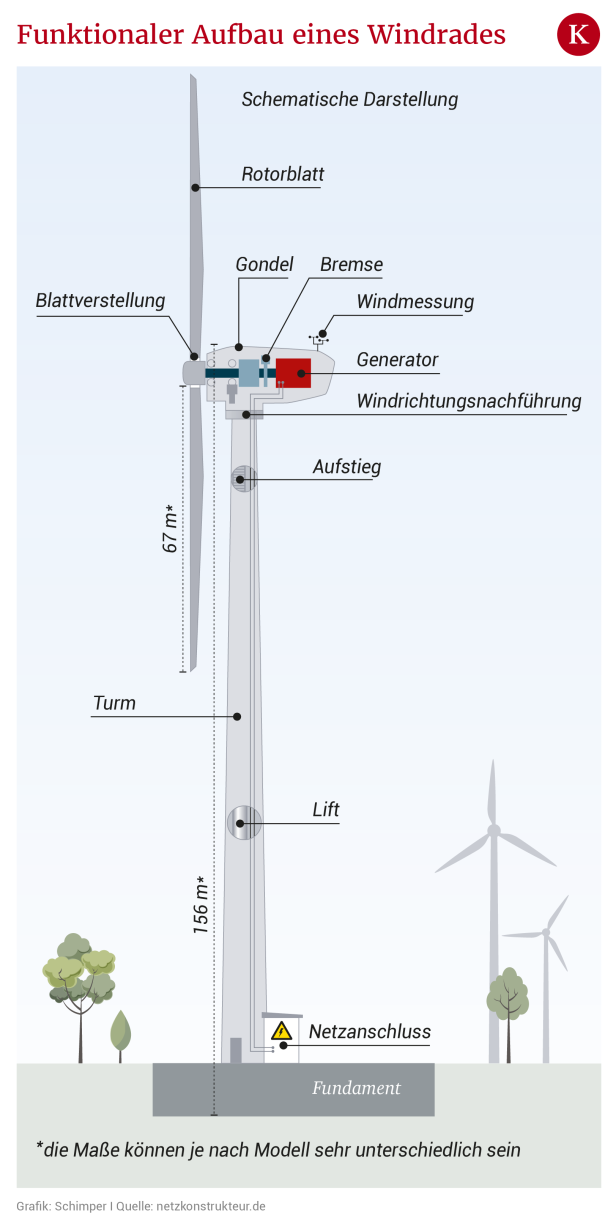

160 Meter (100 aus Beton, 60 aus Stahl) ist die Windkraftanlage hoch, 9 Meter Durchmesser misst der Fuß des Turms, verschlankt sich bis oben zum Maschinenhaus auf 3,2 Meter. Zu mächtig für den Schrebergarten, aber das Windrad arbeitet jedenfalls leise, viel leiser als das vorlaute Vorurteil meint. Drei Rotorblätter haben jeweils eine weit ausholende Länge von 68 Metern. Gedeckt wird damit in weiterer Folge der Strombedarf von 2.500 Haushalten.

Kostenpunkt? Vier Millionen Euro (eine Million pro Megawatt) sind ungefähr für das Windrad – eines der neueren Generation – veranschlagt. Lebensdauer: zumindest 25 Jahre, abbezahlt hat es sich in acht Jahren.

Seitenwechsel

Was im Flachland mittlerweile schon zur Gewohnheit geworden ist, bleibt im Kärntner Bergland ein Streitfall. Obwohl mit der Klima- und Gas-Krise die Zustimmung weiter wächst (schon 2019 waren es 73 %), verharrt das Land im Windkraftausbau in der Rolle des Nachzüglers. „Gestörte Optik“ und befürchtete Auswirkungen auf den Tourismus nähren die Argumente der Skeptiker. Rückenwind bekommen sie durch die landesgesetzliche „Sichtbarkeitsverordnung“.

Robert Gritsch tritt mit seiner Bürgerinitiative „für ein windradfreies Lavanttal“ ein, für eine „Optik, die auch für Kinder und Enkelkinder erhalten bleiben soll“. Zerschnittene Lebensräume seien mit dem Windkraftausbau verbunden, schädlich vor allem für die Tierwelt. Das sogenannte „Vogelradar“ sei nie installiert worden, so gefährde ein „russisches Roulette“ den Vogelzug.

Umfrage des Klimaschutzministeriums zur Windkraft:

Vorarlberg und Tirol 57 % dafür

Wien 63 %

Salzburg 65 %

NÖ und Steiermark 70 %

Oberösterreich 71 %

Kärnten 73 %

Burgenland 78 %

Zahlen

Der durch die Windkraft erzeugte Strom vermeidet einen jährlichen -Ausstoß von 3,3 Mio Tonnen. Das ist ungefähr so viel, wie rund 1,4 Millionen Autos verursachen. Rund 5.000 Arbeitsplätze werden durch die Windkraft ermöglicht

Kärntens Alpenverein pocht zwar auf die begrüßenswerte Notwendigkeit des Energiesparens, verwirrt aber mit der Trennung zwischen Klima- und Naturschutz. Es gebe im Land genügend andere erneuerbare Energiequellen, die keine zusätzlichen Eingriffe erfordern. „Nur 1,7 Prozent“, also „ziemlich gering“, sei der durch die Windkraft erzielte Ertrag. „Es fehlt jede Lenkung“, sagt Naturschutzreferent Erich Auer. Befürchtet werden zerstörerische Nebeneffekte beim Aufbau, zusätzliche Umweltverschmutzung durch den Einsatz von Schmierölen.

Aufstieg

Zurück im Turm. Es geht aufwärts. Zwölf Minuten, dauert die Liftfahrt, es folgen 25 Meter gesichertes Klettern, auf einer Leiter bis zur „Gondel“. Vorschriftsgemäß in Ruhestellung sind die Rotorblätter, kommen Menschen in die Schaltzentrale. Manuel Szabo erklärt dem Laien den wichtigsten technischen Fortschritt: „Die Rotorblätter sind direkt mit dem Generator verbunden. Es gibt kein Getriebe mehr, für das viel Schmieröl gebraucht wurde.“ 750 Volt beträgt die Spannung, die über dicke Kabelbündel nach unten geführt, dann vom Wechselstromrichter verringert und je nach Bedarf ins Netz gespeist wird.

Und die Bedenken der Kritiker? Verantwortlich für das Vogelschutzsystem ist der Energieversorger, die Herstellerfirma nützt die zentrale Steuerung, um an gewissen Tagen Ruhezeiten der Rotorblätter vorzuprogrammieren, oder um das möglicherweise als störend empfundene rhythmische „Durchschneiden“ des Sonnenlichtes zu vermeiden. Ein Detektor soll auch das Leben der Fledermäuse gefahrlos machen.

Von ganz oberster Luke bietet die Aussicht ein Meer von Windrädern. Bratislavas Skyline und das Ufer des Neusiedlersees begrenzen die Horizonte. Der Plan ist, die Windparks auch mit Fotovoltaikanlagen zu Kraftwerken zusammenschließen. Sommer und Sonne, mehr Wind im Winter – so lautet die logische Formel.

Servicemann Lukas Werdenits auf dem höchsten Punkt

Grenzen

Wo werden sie gezogen? Parndorf, Sitz der Firma Enercon Österreich. 840 Windanlagen hat das Unternehmen errichtet, Marktanteil 61 Prozent. Geschäftsführer Roman Leopold glaubt daran, dass die Windkraft 100 Terawatt beisteuern, bis 2030 also auf 13 Prozent des Energie-Jahresbedarfs erhöht werden kann. „Der Mix macht es aus, Windkraft ist wichtiger Bestandteil. Man müsste also auch Oberösterreich und Kärnten mehr in die Pflicht nehmen.“ Schnellere Abwicklung durch Behörden und viel Aufklärungsarbeit sei nötig, die Ängste vor verminderter Lebensqualität zu nehmen. Umdenken ist gefragt.

„Ich selbst hab mit 19 nix über die Windradeln und erneuerbare Energie gewusst. Jetzt will ich in keiner anderen Branche mehr arbeiten.“

Kommentare