Wie die Erdbeben-Gefahr um das Atomkraftwerk Paks verharmlost wird

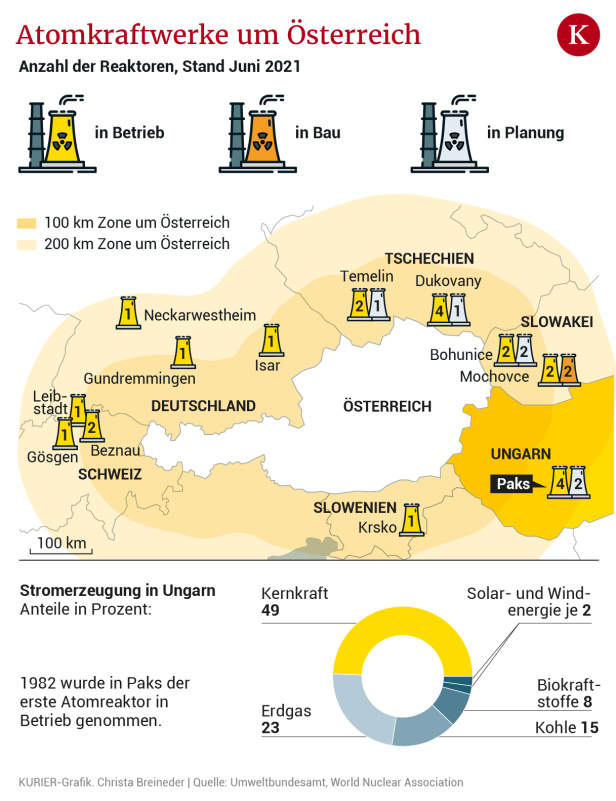

Die Schritte der Bauarbeiter sind schwer. Ein heißer Wind bläst an diesem Tag über die staubige Erde der pannonischen Tiefebene. Ein paar Meter neben ihnen wehen drei Flaggen zwischen Containern, Absperrbändern und Paletten. Sie geben einen Hinweis darauf, was hier entstehen soll: zwei weitere Reaktorblöcke des Atomkraftwerkes Paks, des einzigen Kernkraftwerks Ungarns, rund 180 Kilometer jenseits der österreichischen Grenze.

Es sind die Flaggen Ungarns, Russlands und der russischen Atomenergie-Agentur Rosatom. Denn die Erweiterung des Kernkraftwerks – Paks II – wird mit russischen Krediten finanziert. Dies ist aber nur ein Teil des komplexen Problemfeldes, das sich hier, gleich neben der Donau, auftut.

Der Ausbau des Atomkraftwerks hätte eigentlich vor zwei Jahren starten sollen. Die Standortbewilligung durch die Ungarische Atomaufsichtsbehörde wurde 2017 erteilt, ein Teil der Unterkünfte für die Arbeiter schon errichtet. Alles wartet nur noch auf die Baubewilligung. Nach Verzögerungen soll sie nun im Herbst kommen. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant.

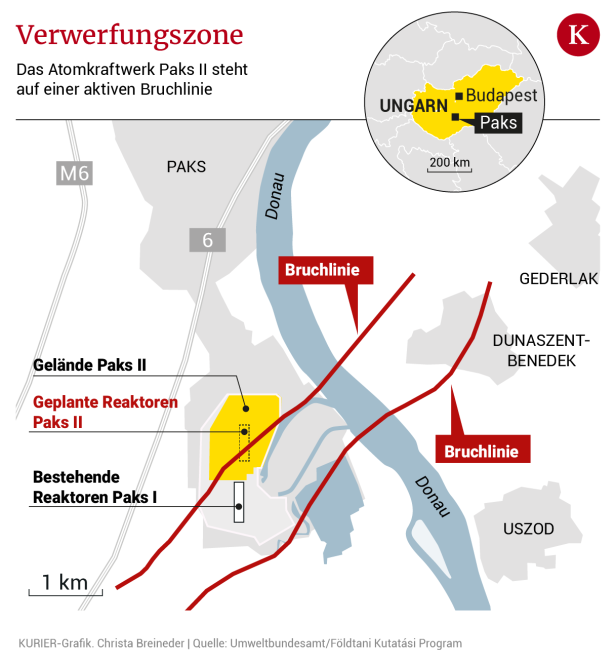

Doch es gibt neue Erkenntnisse, die die Pläne ins Wanken bringen könnten. Oder zumindest sollten, wenn es nach Geologen der Universität Wien geht. Sie kommen in einem Gutachten für das österreichische Umweltbundesamt zu dem Schluss, dass das Atomkraftwerk auf einer Erdbebenzone steht. Nicht nur das: Direkt unter dem AKW befindet sich eine sogenannte geologische Bruchlinie. Die Gefahr dabei: „Ein tektonischer Bruch bewegt sich oft 10.000 Jahre nicht. Doch kommt es dann zu einem starken Erbeben, bewegt sich die Erdkruste innerhalb von Sekunden um Dezimeter oder Meter und hinterlässt auch an der Oberfläche einen Riss“, erklärt Geologe Kurt Decker, einer der Autoren. Untersuchungen würden beweisen, dass der Bruch in der Vergangenheit solche Risse verursacht hat. Gegen Erdbeben könne man Gebäude baulich absichern. „Aber für einen solchen Versatz gibt es kein Fundament, das dem standhält.“ Die Gefahr dabei ist offensichtlich. Decker: „Es birgt die Möglichkeit der Freisetzung von radioaktiven Stoffen.“

Eine Prognose, wann das passieren wird, ist laut Franz Meister vom Umweltbundesamt nicht möglich. „Ein starkes Erdbeben wird es geben, entweder morgen oder in 99.999 Jahren. Deshalb ist es so wichtig, dass man das ausschließen kann.“ Und das kann man hier eben nicht.

Der Betreiber war sich dessen wohl bewusst, hat er im Vorfeld doch ein geologisches Standortgutachten in Auftrag gegeben. Darin kamen ungarische Wissenschafter bereits zu demselben Schluss wie nun ihre Wiener Kollegen: Der Standort ist nicht sicher.

An die Ungarische Atomaufsichtsbehörde übermittelte der Betreiber jedoch einen Bericht, der genau diese Gefahren verschweigt. So liegt der neue Reaktor in ihrer Version nicht im Erdbebengebiet, sondern außerhalb davon. Die Bruchlinie wurde kurzerhand versetzt, wie das Umweltbundesamt nach Analyse der beiden Dokumente herausfand.

Baustelle: Hier sollen die zwei neuen Reaktoren entstehen

Politischer Druck

Die Grünen machen nun den gegen Ausbau mobil. Aus dem Bus, mit dem sie an diesem Tag nach Paks angereist sind, holen sie ein Banner mit der Aufschrift „Atom-Stopp – Energiewende jetzt!“ und posieren damit vor dem AKW. Sogleich kommt ein Security-Mitarbeiter auf sie zu. Er fordert sie auf, nicht alles zu fotografieren. Er wird den gesamten Aufenthalt nicht von ihrer Seite weichen.

Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen, ist einer von ihnen. Er hat eine Anfrage an die EU-Kommission gestellt, in der er auf die Bruchlinie und die Diskrepanzen zwischen den Dokumenten hinweist – mit der Frage, ob die Kommission gedenke, Schritte einzuleiten. Diese hat geantwortet, man sei nicht befugt, „in Entscheidungen über Genehmigungen kerntechnischer Anlagen“ einzugreifen. Dies sei eine nationale Angelegenheit. Aber: Falls sie Verstöße gegen die nukleare Sicherheit feststelle, werde sie ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. „Aus meiner Sicht hätte sie das schon tun sollen.“

Für Waitz ist die Sache klar: „Das ungarische Gesetz verbietet die Errichtung eines AKW auf einer Bruchlinie. Also muss ein neues Verfahren gestartet werden, und das AKW darf nicht auf diesem Standort errichtet werden.“ Ein Erbeben würde den Reaktor in zwei Teile reißen, es bestehe eine direkte Gefährdung der lokalen und europäischen Bevölkerung.

Ungarischer Mitstreiter

Einen Mitstreiter haben die Grünen im Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony gefunden. Er empfängt sie an diesem Nachmittag in seinem großen Büro im Budapester Rathaus. Die EU-Flagge neben ihm deutet seine Politik bereits an: Er ist der Anti-Orbán, grün und liberal, und will bei der Wahl im kommenden Jahr den Langzeitpremier herausfordern.

Auch Karácsony spricht sich gegen den Ausbau des AKW aus, aber nicht nur aufgrund der Sicherheitsbedenken. „Ausländische Investitionen wie diese bringen die ungarische Souveränität in Gefahr“, warnt er. Denn Russland stellt nicht nur den Kredit von zehn Milliarden Euro, sondern liefert auch die Brennstäbe sowie die Technologie. Es sei ein schlechter Deal für Ungarn, und Russland hätte zudem einen Einfluss auf die Stromversorgung Ungarns. Das Atomkraftwerk in Paks erzeugt die Hälfte des Stroms im Land.

So sieht ein tektonischer Bruch an der Oberfläche aus

Als Bürgermeister kann er dagegen wenig ausrichten. Sollte er aber Premier werden, will er aus der Atomkraft aussteigen. Ein weiteres Problem daran: Karácsony kennt die Bedingungen für eine Vertragsauflösung mit Russland nicht. Der Deal ist unter Verschluss.

Aber was sagt die Ungarische Aufsichtsbehörde, die eigentlich dafür zuständig ist? „Der Standort Paks ist eines der am besten erforschten Areale Ungarns. Die behördlichen Anforderungen wurden im Zuge des Prozesses für die Vergabe der Standortlizenz überprüft, sodass diese 2017 erteilt wurde. Seitdem haben wir keine neuen Belege dafür erhalten, die dieser Entscheidung widersprechen“, heißt es auf KURIER-Nachfrage. Das Umweltbundesamt ist sich aber sicher, dass sie vom ursprünglichen Gutachten mit all den Hinweisen auf Risiken weiß und will Gespräche führen. „Aber sie stellen sich seit einem Monat tot“, sagt Franz Meister. Zwar sei er nach wie vor optimistisch, dass der Ausbau noch gestoppt werden könne. „Aber falls nicht, können wir nur hoffen, dass nichts passiert.“

Kommentare