Was der Verkehr tatsächlich kostet

Wenn wir von den Kosten reden, die der Verkehr verursacht, denken wir an den Preis des Autos, Versicherung, Benzin oder Diesel (mittlerweile auch Strom). Wir denken an den Preis fürs Klimaticket oder die Öffi-Fahrkarte in den Nachbarort.

Der Verein Mobilität mit Zukunft (VCÖ) hat sich in einer aktuellen Studie die Kosten, die der Verkehr verursacht, aus vielen Perspektiven angeschaut. Vor allem hat der VCÖ ökologische und soziale Auswirkungen des österreichischen Verkehrssystems analysiert. Das Ergebnis der Studie sei vorweggenommen: „Der Umgang mit den Herausforderungen des Verkehrs ist teuer, sowohl für die Haushalte als auch für die Gesamtgesellschaft und dazu noch klimaschädlich und sozial ungerecht.“

24 Milliarden Euro geben Österreichs Haushalte für den Verkehr aus. Die öffentliche Hand legt zusätzlich 12,4 Milliarden Euro drauf, rechnet die Studie vor – ohne staatsnahe Gesellschaften.

Hohe externe Kosten

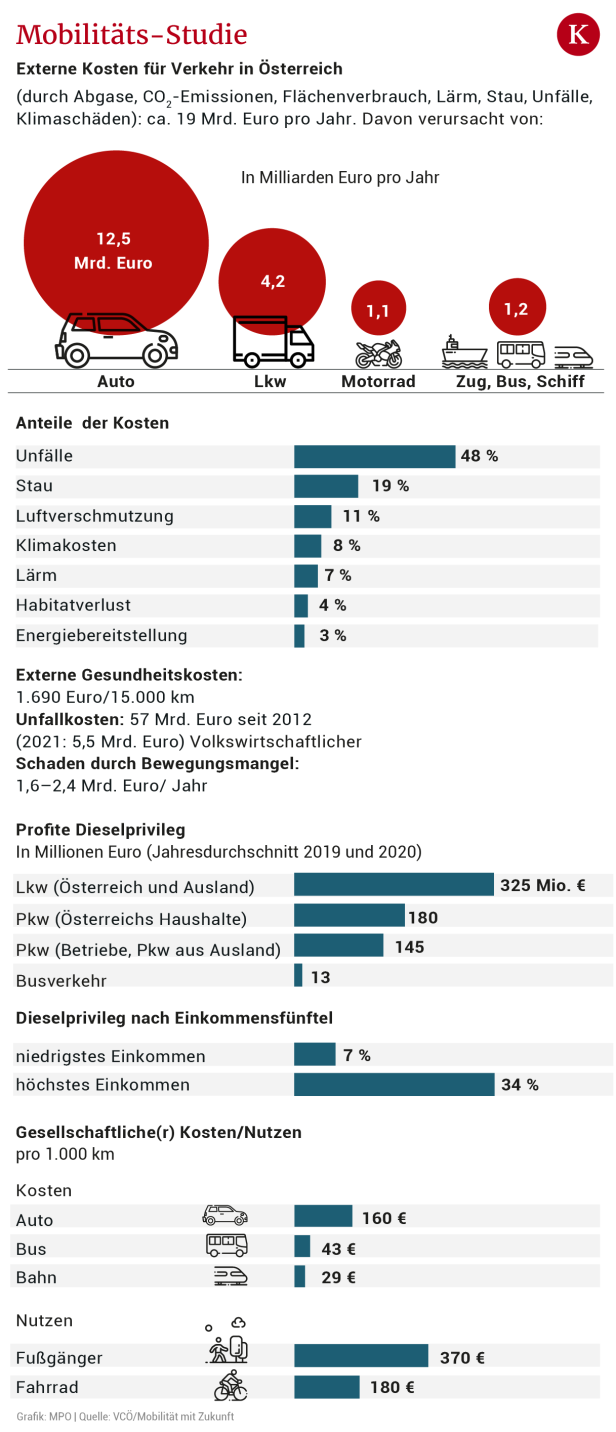

Dazu kommen 19 Milliarden Euro an so bezeichneten „externen Kosten“. 12,5 Milliarden davon werden dem Auto zugeschrieben. Darin enthalten sind eben jene Kosten, für die nicht die Nutzer aufkommen. Kosten, die durch Abgase, CO2-Emissionen, Flächenverbrauch, Lärm und Unfälle entstehen. Oder durch den Bewegungsmangel, den die Studie als negativen Kostenfaktor benennt – im Vergleich zu einer Gesellschaft, die viel stärker auf Rad- und Fußgängerverkehr setzen würde.

In diese 19 Milliarden Euro wurden auch jene Kosten hineingerechnet, die durch den Klimawandel entstehen, etwa durch mehr und häufigere Unwetterschäden, durch mehr Krankheiten aufgrund von Hitzewellen, wie gerade eine in Südeuropa anrollt und bis zu uns gelangt.

Mit 1.690 Euro pro Jahr für die Allgemeinheit werden die vom Autoverkehr ausgelösten Gesundheitskosten pro 15.000 Kilometer beziffert. Und zwar in der deutschen Studie „The lifetime cost of driving a car“, die im Wissenschaftsmagazin „Ecological Economics“ publiziert wurde.

Diese Studie schätzt auch, dass je nach Fahrzeugmodell 29 bis 41 Prozent der Lebenszyklus-Kosten eines Autos nicht von den Nutzenden, sondern von der Allgemeinheit getragen werden. Bei einem durchschnittlichen Kleinwagen mit Verbrennungsmotor fallen demnach bei 15.000 Kilometern etwa 4.670 Euro pro Jahr an externen Kosten an, bei einem SUV nochmals 500 Euro mehr.

Auch die Unfallkosten spielen eine Rolle: 57 Milliarden Euro Unfall-Folgekosten seit 2012 hat der VCÖ erhoben – ohne das menschliche Leid dabei zu berücksichtigen. Fünf Milliarden alleine im Jahr 2020 – damals gab es 17.110 Verkehrsunfälle mit mehreren Beteiligten.

Unfallverursacher: Pkw

Ein großer Teil davon in den Flächenbundesländern. Autos bzw. deren Lenker sind für zwei Drittel der Unfälle mit Radfahrenden und für drei Viertel der Unfälle mit Gehenden als Hauptverursacher verantwortlich.

Bewegungsmangel zählt laut Weltgesundheitsorganisation WHO zu den schwerwiegendsten Risikofaktoren für die Gesundheit. Auch das wird durch eine autozentrierte Gesellschaft unterstützt, hat diese Studie errechnet: „Wer auf dem Arbeitsweg vorwiegend das Auto nutzt, kommt pro Jahr im Durchschnitt auf zwei Krankenstandstage mehr als jene, die mit dem Rad oder zu Fuß in die Arbeit kommen.“

Haushalte stark belastet

Unter die Lupe genommen wurden auch die Kosten für die einzelnen Haushalte. Mit rund 504 Euro pro Monat geben österreichische Haushalte mehr Geld für Mobilität aus als für Essen (394 Euro). Wobei das Auto dabei der Kostentreiber ist, wie ein Ausgabenvergleich über 40 Jahre zeigt: Während ein autofreier Haushalt 63.000 Euro an Mobilitätskosten in diesem Zeitraum anhäuft, zahlt ein Haushalt mit einem Auto im gleichen Zeitraum im Schnitt 214.000 Euro für seine Mobilität. Wobei natürlich klar ist: nicht überall ist es möglich, kein Auto zu besitzen.

Luxusgut Auto?

Laut VCÖ besitzen 45 Prozent der Haushalte mit niedrigem Einkommen kein Auto, nur neun Prozent zwei oder mehr. Fast genau umgekehrt ist es bei jenen mit dem höchsten Einkommen: 43 Prozent haben zwei oder mehr Autos, nur 11 Prozent keines.

Deshalb profitieren auch Haushalte mit hohem Einkommen überproportional vom „Dieselprivileg“ – 34 Prozent dieser Kosten gehen an die privilegierten Haushalte, nur 7 Prozent an jene mit geringem Einkommen. Und während Lkw und Autos mit 325 bzw. 180 Millionen Euro vom Dieselprivileg profitieren, fließen in den öffentlichen Busverkehr nur 13 Millionen.

VCÖ empfiehlt Investition in Rad- und Fußgängerverkehr

Insgesamt kommt der VCÖ zum Ergebnis: Das Auto kostet die Gesellschaft pro 1.000 Kilometer 160 Euro, die Bahn 29, der Bus 43. Auf gleichem Weg gewinnt die Allgemeinheit beim Radfahrer 180 Euro. Beim Fußgänger sogar 370. Daraus schließt Michael Schwendinger vom VCÖ: „Jeder in Fahrrad- und Fußgängerverkehr investierte Euro erwirtschaftet einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 3,50 Euro und hilft, die Klimaziele zu erreichen, zu denen sich Österreich verpflichtet hat.“

Kommentare