Belastete Straßennamen: Langsam verblassen die Namen der Hetzer

Die frühere Kernstockgasse in Graz wurde in Maria-Stromberger-Gasse umbenannt

"Die Frauen mussten Demütigungen und Entwürdigungen erleiden, von denen wir keine Vorstellung haben", beschreibt Ulrika Sych, Rektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst, das Grauen, das so viele Nazi-Opfer im Vernichtungslager Auschwitz -Birkenau erleben mussten.

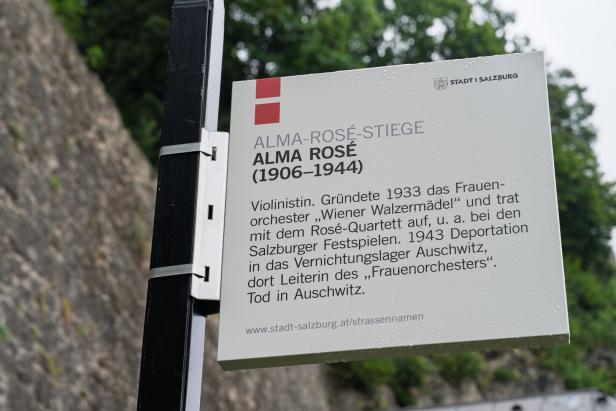

Eines dieser Opfer war Alma Rosè, Violinistin und Leiterin des Frauenorchesters "Die Wiener Walzermädeln". Sie wurde 1943 nach Auschwitz deportiert, wo sie bis zu ihrer Ermordung 1944 - offiziell starb sie an Typhus - im Frauenorchester spielen musste.

117 Stufen als Erinnerungsort

Doch "sie hat Widerstand geleistet und den Häftlingen Hoffnung geschenkt", betont Sych. Mut, der nun sichtbar gemacht wurde: Nach Rosè wurde am Donnerstag die bisher namenlose Treppe mit 117 Stufen auf den Salzburger Mönchsberg benannt.

Seit 2013 gilt in Salzburg, dass neue oder noch namenlose Verkehrsflächen nach bestimmten Grundsätzen benannt werden. Damit sollen etwa Frauen sichtbarer gemacht oder Persönlichkeiten geehrt, die einen deutlichen Bezug zur Stadt haben oder Opfer des Nationalsozialismus waren.

Der Umgang mit belasteten Namen

Vorgaben, die bei noch nicht benannten Flächen leichter umsetzbar sind als bei Umbenennungen von Straßen oder Plätzen, die historisch belastete Namen tragen. Seit Jahren debattieren Politikerinnen und Politiker österreichweit dieses Problem - und nicht alle Kommunen haben tragbare Lösungen gefunden.

Dabei wäre die Lage laut einem aktuellen Gutachten simpel: Benennungen öffentlicher Verkehrsflächen, die ausgewiesene Nationalsozialisten würdigen, müssen entfernt werden, hielt Verfassungsrechtler Markus Vašek fest. Daran festzuhalten verstoße gegen den Staatsvertrag.

Thimig statt Damisch

Wie die Gemeinden agieren

Ähnlich zäh war die Diskussion in Graz. 2014 wurde eine Historikerkommission eingesetzt, deren Bericht 2018 vorlag. 82 von 707 nach Personen benannten Verkehrsflächen stufte sie als "bedenklich" ein, 20 davon sogar als "problematisch", da dahinter die Namen von Kriegstreibern, Antisemiten und Nationalsozialisten standen.

Zusatztafeln - für alle Schilder

Doch was passierte? Die damalige schwarz-blaue Koalition in Graz entschied sich gegen Umbenennungen und ließ stattdessen erklärende Zusatztafeln anbringen. Das dafür gleich bei allen rund 700 nach Menschen benannten Straßen.

Mittlerweile wurden aber auch in der steirischen Landeshauptstadt begonnen, belastete Namen zu entfernen. Auch hier war ein Regierungswechsel zu KPÖ, Grünen und SPÖ ausschlaggebend.

So wurden etwa die nach Ottokar Kernstock benannte Gasse - er textete unter anderem das "Hakenkreuzlied" - zu Maria-Stromberger-Gasse umbenannt: Maria Stromberger war Krankenschwester und ließ sich freiwillig nach Auschwitz versetzen, wo sie im Widerstand tätig war und Häftlingen half.

Linz ersetzte vier Namen

In Linz wurden ebenfalls bereits neue Namensgeber für vier belastete Straßennamen gefunden:

- Der Porscheweg - nach Ferdinand Porsche, Mitglied der NSDAP und der SS - wurde nach dem Philosophen Ludwig Wittgenstein benannt.

- Der Reslweg - nach Franz Resl, Mitglied der NSDAP und der SA - trägt nun den Namen Marianne Meinharts, der ersten Dekanin an der Kepler Uni.

- Die Gföllnerstraße - Bischof Johannes Gföllner, massiver Unterstützer von Austrofaschismus und "Führerprinzip" - trägt den Namen Ernestine von Sterneggs, der Gründerin der Elisabethinen in Linz.

- Die Pfitznerstraße - Hans Erich Pfitzner, Antisemit und Holocaustleugner - wurde nach Frauenrechtlerin Stefanie Nauheimer benannt.

Braunau dagegen ist noch nicht so weit: Der Gemeinderat beschloss zu Monatsbeginn, die nach Josef Reiter - seit 1929 NSDAP-Mitglied - und Franz Resl benannten Straßen umzubennen. Auch hier gab es eine lange Zeit schwelende Debatte. Welche Namen stattdessen kommen, wird erst entschieden.

Wien setzt auf Zusatztafeln

Die Namensdebatte ging freilich auch an der Bundeshauptstadt nicht vorbei: Historiker stuften in Wien rund 170 Straßenbezeichnungen als "problematisch" ein. Für 28 davon erachtete die Kommission "intensiven Diskussionsbedarf". Wien entschied sich für erläuternde Zusatztafeln.

Kommentare