"30 Euro ohne Gummi?" - Das Leben von Prostituierten in Wien

Sie besitzt zwei Telefone, beide hat sie immer bei sich. Auch ihren Terminkalender. Jederzeit können Kunden anrufen, die Claudias Inserat entdeckt haben. Wenn sie abhebt, dann verändert sich ihre Stimme in derselben Sekunde. Plötzlich klingt sie sanfter und wärmer.

Ist ein Stammkunde am anderen Ende der Leitung, so begrüßt sie ihn beim Vornamen und notiert lediglich die Uhrzeit. Claudia weiß genau, was Thomas machen möchte. Ruft jedoch ein unbekannter Mann an, dann stellt sie ihr “Massage-Studio”, das im zehnten Wiener Gemeindebezirk liegt, vor und nennt die Preise.

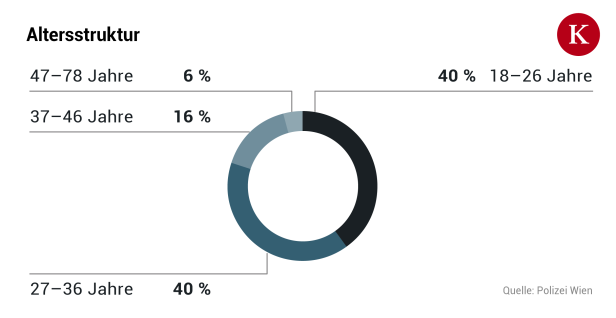

Claudias ältester Kunde ist 91 Jahre alt, der jüngste hat gerade den 18. Geburtstag gefeiert. “Der hat übrigens letztens gemeint, dass man am alten Rad am besten Fahrradfahren lernt”, sagt sie und kichert. Und für die Älteren sei sie doch “immer noch ein junges Puppi”. Claudia ist heute 49 Jahre alt.

Die Haare sind hellblond gefärbt, die Nägel rot lackiert, die Zähne strahlend weiß. Eine schwarz gerahmte Hornbrille, blaue Jeans, graue Kapuzenweste. Eigentlich erinnert nichts bei diesem legeren mittäglichen Treffen im Restaurant eines großen Möbelhauses an eine Sexarbeiterin. Claudia hat darum gebeten, nur ihren Vornamen in der Zeitung zu schreiben.

Sie ist zwar schon seit 30 Jahren im Geschäft aktiv, dennoch weiß nicht jede und jeder in der Familie oder im engsten Umfeld Bescheid. “Meine Tochter hat keine Ahnung davon und das bleibt auch so.”

Ihr Ehemann war der Zuhälter

Claudia wuchs im Burgenland auf. Sie war 19 Jahre jung, als sie einen Job brauchte, bei dem sie schnell einsteigen konnte und gut verdiente. “Suche Mädchen für Arbeit im Separée” - sie kann sich an den Wortlaut der Zeitungsanzeige noch gut erinnern, denn mit dieser sollte ein turbulentes Leben beginnen. “Damals wusste ich nicht einmal, was ein Separée überhaupt ist, aber ich war neugierig und habe angerufen.”

Claudia fand Gefallen an dem Job in der Bar, merkte aber schnell, dass die Konkurrenz groß ist und sie sehr vielseitig sein musste. Und sie fand vor allem großen Gefallen an der Bezahlung. “Vor 30 Jahren war das anders, da ist das Geld sehr locker gesessen. Ich habe sehr viel verdient.” Nach kurzer Zeit zog sie vom Burgenland nach Wien. “Da machte ich das erste Mal Erfahrung mit der Arbeit in einer Peepshow, aber das war überhaupt nichts für mich, weil ich den Mann dabei nicht sehe. Das wollte ich nicht machen.”

Claudias erster Zuhälter war auch ihr erster Ehemann, den sie, kaum war sie in Wien, heiratete. Es hätte viele Mädchen mit richtig grausamen Zuhältern gegeben, aber ihr "Mann" sei vergleichsweise "gut" gewesen. “Außerdem war ich mit 19 zwar schüchtern, aber ich habe mir nichts gefallen lassen. Ich war immer eine Kämpferin.”

Claudia nahm jeden Job an. Vom Straßenstrich über die “klassische” Bordell-Arbeit und den schnellen Kabinensex bis hin zur Escort-Agentur. “Jeder dieser Jobs ist anders. In der Bar oder im Bordell wartest du, bis Kunden kommen, dann trinkst du etwas mit dem Mann und gehst mit ihm auf ein Zimmer.”

Preisverfall am Straßenstrich

Am Straßenstrich hätten naturgemäß ganz andere Regeln gegolten. “Ich musste die Kunden plötzlich selbst ansprechen, ich musste mir den Mann krallen, sonst hatte ihn die nächste.” Claudia stand am Gürtel, auf der Felberstraße und auf der Hütteldorferstraße. Ob sie jemals Angst hatte? “Nein, aber Respekt vor dem Job." Claudia erzählt von einem brutalen Überfall auf sie, der in einer dieser Nächte damals passierte.

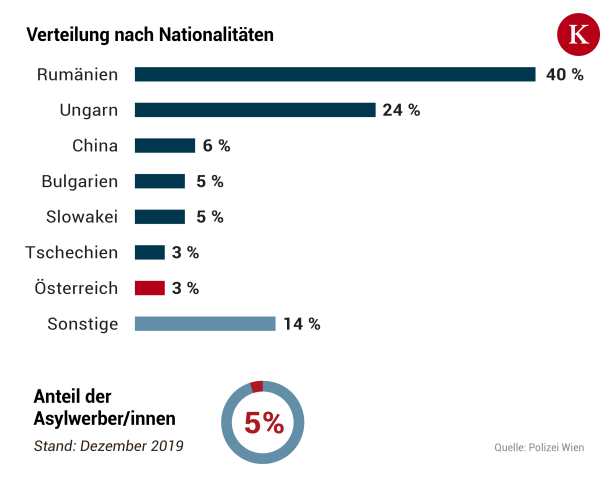

Die Grenzöffnung hätte sie am Straßenstrich enorm gespürt. "Zuerst kamen die Tschechinnen, die Slowakinnen, dann die Ungarinnen und Rumäninnen, dann die Bulgarinnen und dazwischen die Afrikanerinnen." Die Folge war ein starker Preisverfall.

Immer wieder sei es deshalb zu Spannungen zwischen den Frauen gekommen. Weil manche etwa begannen, “Französisch ohne Schutz” anzubieten. Diese Frauen hätten dann hin und wieder ein paar Schläge bekommen.

Kaum zu beschreiben aber sei der Job als Escort-Girl gewesen. “Du erhältst einen Anruf mit einer Adresse und musst hinfahren. Du weißt nicht, wer dich erwartet. Ich kam als junge Frau in mir fremde Räumlichkeiten und zu fremden Männern. Leicht war das nicht.” Mehr möchte Claudia nicht dazu sagen. Auch der Verdienst sei ein Berufsgeheimnis.

Wovon Claudia lieber erzählt: Kabinensex.

Tolle Arbeit. Geregelte Zeiten. Wenig Körperkontakt. Der Kunde steht in der Kabine. Da habe ich mich immer sehr sicher gefühlt.

Dass die Kunden aktuell wieder verstärkt besonders billigen Sex ohne Kondom wollen, ärgert und kränkt Claudia. “Deshalb habe ich auf bestimmten Plattformen aufgehört, meine Inserate zu schalten.” Es gebe nämlich nicht wenige Frauen, die Sex um “30 Euro ohne Gummi” anbieten.

Von Sophie und ihren Babys

Mit diesem und mit vielen anderen Problemen beschäftigt sich Eva van Rahden tagtäglich. Sie ist Leiterin von Sophie, einer Volkshilfe-Beratungsstelle für Frauen, die ihre Körper verkaufen – müssen. “Wir bieten eine niederschwellige Sozialberatung an, wir haben Lebensmittel, Schnuller für Babys, Windeln, Hygieneartikel. Unser Angebot richtet sich an Frauen, die materielle Existenzängste haben. Die haben nämlich alle unsere Klientinnen, trotz der Tätigkeit in der Prostitution”, sagt van Rahden.

Die Beratungsstelle liegt im 15. Wiener Gemeindebezirk in der Oelweingasse 6. Im Aufenthaltsraum sitzen gerade zwei Nigerianerinnen, die Kaffee trinken, plaudern und ihren kleinen Kindern beim Spielen zusehen. Da viele Studios auch untertags offen haben, sei der Job als Mutter zeitlich durchaus machbar.

Das Team von Sophie betreut fast nur Frauen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Daher hat das Erlernen der Sprache höchste Priorität. Erstens sei das wichtig für die Kommunikation mit den Kunden und den höheren Preis, den die Frauen dadurch verlangen könnten, weil ihr Marktwert steigt. Zweitens ist die Sprachkenntnis auch relevant für die finanzielle Absicherung der Frauen.

“Wir helfen ihnen, die heimischen Gesetze zu verstehen, damit sie keine Strafen bekommen und sich nicht verschulden.” Armut sei eine der größten Sorgen. “Diese Frauen registrieren sich als neue Selbständige. Sie müssen also 50 Prozent sofort sparen, das muss man ihnen erklären. Hinzu kommt: keine Pensionszahlungen, keine AMS-Ansprüche”, sagt van Rahden weiter.

Die verpflichtende Gesunden-Untersuchung muss alle sechs Wochen stattfinden. Das sei für Frauen, die in sehr ländlichen Gegenden arbeiten, oft sehr schwierig. “Viele von ihnen kommen mit behördlichen Schreiben zu uns und wir übersetzen. Wir helfen auch bei Ratenansuchen. Bei Ansuchen um Sozialleistungen wie die Familienbeihilfe. Wir lernen den Frauen, Belege zu schreiben - ab dem ersten Kunden.” Bei Sophie werden auch Frauen betreut, die keine Wohnung haben.

Sie glauben, sie müssen trinken

Doch es geht nicht nur um Sprache und Gesetze. Da ist diese rumänische Frau, die von ihrem Lebenspartner damit erpresst wird, dass er das Jugendamt aktiviert, wenn sie nicht weiter hier auf den Strich geht. Einige Frauen haben Kunden, die sie belästigen oder stalken. Manchmal gingen die Zuhälter, die nicht selten die Ehemänner sind, eine Stunde vor der Türe hier auf und ab, während die Frau drinnen zur Beratung war. “Wir merken aber, wenn wir diese Frauen gut unterstützen, kann es ihnen gelingen, aus diesen Strukturen zu entkommen", sagt van Rahden.

Manchmal sei es für die Streetworkerinnen schwer zu ertragen, wie sehr sich einige dieser Frauen selbst ausbeuten. "Auch Alkohol ist ein Thema. Viele Frauen haben das Gefühl, dass die Kunden von ihnen erwarten, dass sie selbst ebenso trinken. Also tun sie es. Suchtproblematik sehen wir daher auch.”

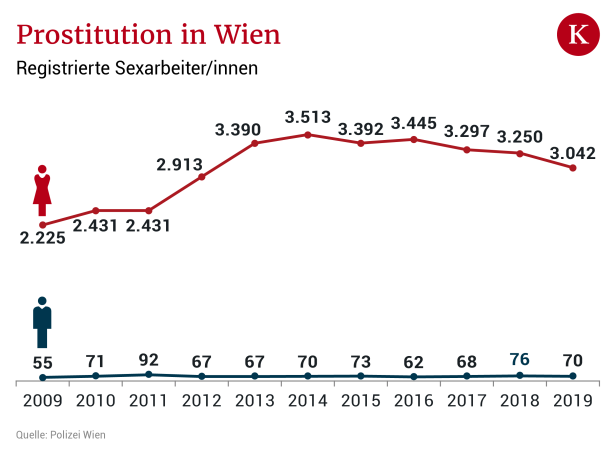

Wie viele Frauen in diesem Land in der Prostitution arbeiten, sei schwer zu sagen, da nur die Zahl der registrierten Menschen bekannt ist. Die Dunkelziffer sei schwer abschätzbar.

2011 kam das neue Gesetz

Aber die größten Veränderungen, die nach der Implementierung des neuen Wiener Prostitutionsgesetzes im Jahr 2011 sichtbar wurden, wären bei der Anbahnung des Geschäftes und bei der strengeren Genehmigungspflicht der Lokale entstanden. Derzeit gibt es zwei frequentierte Bereiche, im 21. Bezirk und im 23. Bezirk, für den Straßenstrich. Dort finden die Frauen Kundschaft.

"Das Problem ist, wir haben aktuell Anbahnungsorte, wo aber keine Ausübungsorte in der Nähe sind. Das ist ein riesiger Unterschied zu früher. Jetzt ist es schwieriger. Sie müssen entweder ins Auto des Kunden steigen, was natürlich unsicher sein kann. Oder es finden Ausübungen illegaler Weise in der Natur statt. Das führt dann aber wieder zu Strafen und Unmut der Anrainer und Anrainerinnen”, sagt van Rahden.

Claudia würde das heute nicht mehr machen. “Früher sind wir mitten in der Stadt direkt vor den Lokalen gestanden. Es war dadurch viel sicherer und lukrativer. Ich hatte auch immer einen Rückzugsort, im Winter zum Aufwärmen oder um auf die Toilette zu gehen. Die Arbeitsbedingungen sind sehr mies geworden.”

Früher konnte sie mit den Kunden direkt aufs Zimmer gehen, dort etwas trinken und sich nachher frisch machen. Die Gesetzesänderung im Jahr 2011 habe für die Frauen nichts Positives gebracht.

Nicht jede kann es sich aussuchen

Claudias Telefon läutet. Es ist ein neuer Kunde. Sie nennt ihm die Preise und trägt den Termin sorgfältig und mit einem siegessicheren Lächeln im Gesicht in den Kalender ein. „Kundenpflege und Erziehung, so nenne ich das, wenn ich aus solchen Männern Stammkunden mache. Denn Kunden gibt es genug, ich muss mir aber die besten rauspicken.”

Claudia ist heute selbst Studio-Betreiberin in Wien. Sie ist ihre eigene Chefin. In ihrem Salon haben sich andere Frauen eingemietet, die ebenso auf Terminbasis arbeiten. Die Terminbuchungen der “Massageräume” gleichen sie in einer Whatsapp-Gruppe ab. Aus der Szene habe sie sich komplett zurückgezogen, sie mache nur noch ihr eigenes Ding. Das Arbeiten nach Terminen sei für sie das einzig sinnvolle.

“Manche Mädchen sitzen zehn bis zwölf Stunden in Lokalen, bis endlich jemand reinkommt. Dann steht ein Mann vor ihnen, der sagt: Geht für 30 Euro ohne Gummi? Das ist doch nur frustrierend.”

Doch viele Frauen haben keine Wahl.

"Keine steht freiwillig am Straßenstrich"

Andrea Staudenherz, die 2015 den Verein Hope for the Future, der Menschen in Prostitution oder von Menschenhandel betroffenen Personen beim Wiedereinstieg unterstützt, gegründet hat, sagt: „Viele Prostituierte wurden bereits als Kind das erste Mal sexuell missbraucht. Und ab da immer wieder. Von einem Verwandten oder Freund der Familie. Das führt später oft zu psychischen Problemen oder Alkohol- und Drogenmissbrauch.“

Am Straßenstrich stehe zudem keine Frau freiwillig. Freiwilligkeit im Bereich der Sexarbeit sei für sie generell ein Fremdwort. “Das ist ein Mythos, der nicht existiert. Schauen wir uns doch einfach die Ursachen an, warum diese Frauen in der Prostitution landen.“ Nicht selten würden sie von ihren Partnern oder den eigenen Familien in die Prostitution gezwungen.

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen der registrierten Frauen und Männer zeigt: Die meisten kommen aus Rumänien, Tschechien, Bulgarien, Ungarn, China. Ein verschwindend kleiner Teil stammt tatsächlich aus Österreich – so wie Claudia. “Bei Frauen aus Nigeria oder China handelt es sich eigentlich immer um Menschenhandel”, fährt Staudenherz fort. „Vor allem in kleinen Studios sind diese Frauen oft Non-Stop in der Arbeit und kennen fast nur das künstliche Licht.“

Eine ehemalige Streetworkerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, erzählt, dass sie im Rahmen ihrer Besuche einmal auf zwei Frauen traf, die nicht einmal wussten, in welcher Stadt sie waren.

Prostituierte oder Sexarbeiterin?

“Sex gegen Bezahlung” - ein heiß umstrittenes Thema. Die einen fordern Akzeptanz des Metiers ein, andere wollen Sexkauf verbieten. Diese Fronten scheiden sich auch an der Wortwahl: Von "Sexarbeit" sprechen die einen, von "Prostitution" die anderen. Claudia, die Sexarbeiterin. Okay. Dass sie nicht repräsentativ für jene Frauen steht, die massenhaft in Wiens Bordellen, Straßen und Studios anzutreffen sind, betont sie selbst immer wieder.

Ob es für Claudia einen Punkt gibt, an dem sie mit dem Job aufhören würde? “Wenn ich Sachen anbieten muss, die ich nicht will. Oder: wenn ich zu wenig Geld verdiene.” Beides sei nicht der Fall. Aktuell hat sie eine Ausbildung absolviert, die es ihr erlaubt, auch ältere Menschen in Pflegeheimen oder Rollstuhlfahrer sexuell zu begleiten. “Von der Hure zur Heiligen”, scherzt sie.

Altersstruktur der Prostituierten und Sexarbeiterinnen

Claudia hat strenge Regeln, heute vermutlich mehr denn je: Sex nur mit Schutz. Das Geld muss passen. Kein Rückruf bei einem Kunden, immer warten, bis er wieder anruft. Kein Grüßen, wenn man sich zufällig auf der Straße über den Weg läuft. Wenn ein Mann zu einem Termin nicht erscheint, ist er gesperrt. Zudem habe sie gelernt bei der Kundenauswahl auf ihr Bauchgefühl zu hören. Und: kein Küssen.

“Wenn ein Kunde in mich eindringt, ist das überhaupt nicht intim für mich, das ist meine tägliche Arbeit. Für mich ist es das Küssen, das gibt es bei mir nicht, das mache ich nur mit meinem Partner.”

Sie streckt ihre linke Hand hervor und zeigt stolz ihren neuen Verlobungsring.

DIE AUTORIN EMPFIEHLT

Kommentare