Pfingsten: „Der Geist ist nicht greifbar, aber trotzdem spürbar“

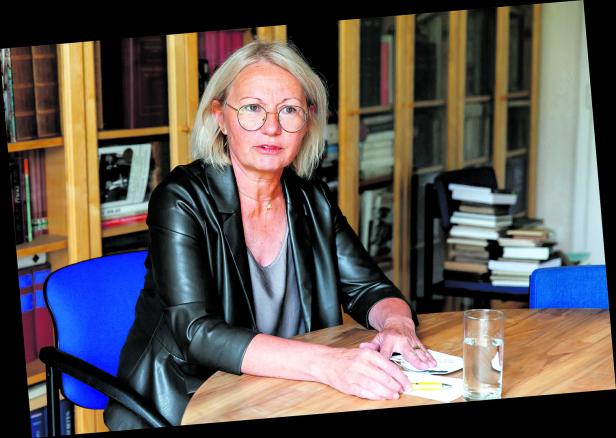

Renate Bauinger, Superintendentialkuratorin der evangelischen Kirche in Oberösterreich

Renate Bauinger (57) ist Hochschullehrerin und übernimmt mit 1. Juli die Aufgabe der Superintendentialkuratorin in der evangelischen Kirche Oberösterreichs. Sie ist damit das weltliche Pendant zur spirituellen Funktion von Superintendent Gerold Lehner. Bauinger ist in der rumänischen Landlerstadt Hermannstadt geboren und kam mit der Wende 1989/90 nach Österreich. Ihre Vorfahren waren wegen ihres protestantischen Glaubens 1738 aus Bad Goisern zwangsumgesiedelt worden.

KURIER: Die christlichen Kirchen feiern dieses Wochenende Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Was bedeutet das?

Renate Bauinger: Pfingsten wird am 50. Tag nach Ostern gefeiert und Hintergrund ist das jüdische Erntedankfest Schawuot. Nach dem Tod Jesu am Kreuz sitzen seine Jünger in Jerusalem während des jüdischen Wochenfests Schawuot zusammen, als plötzlich ein Brausen vom Himmel kommt und ein gewaltiger Wind das Haus erfüllt. Der Heilige Geist erfüllt die Jünger mit dem lebendigen Glauben daran, dass Gott Jesus vom Tod auferweckt hat, dass er lebt. Sofort beginnen die Apostel, allen voran Petrus, anderen zu verkünden, was sie selbst erlebt haben. Sie spüren die Kraft und haben den Mut hinauszugehen und von Jesus zu erzählen. Viele Menschen bleiben stehen und hören sich das an.

Da kommt es zu zwei Phänomenen. Die Menschen haben die Jünger verstanden, egal, aus welchem Land sie kamen. Das ist das Pfingstwunder. Und viele folgen der Einladung Petrus umzukehren und sich zur Vergebung der Sünden auf den Namen Jesu Christi taufen zu lassen. Deshalb wird Pfingsten auch als Geburtsfest der Kirche gesehen. Pfingsten ist neben Weihnachten und Ostern das dritte Hauptfest. Es ist relativ spät, erst 130 nach Christus, als Fest ins Kirchenjahr eingegangen. Wenn es Pfingsten nicht gäbe, gäbe es auch Ostern und Weihnachten nicht. Erst Pfingsten hat das Leben und Wirken Jesu weitererzählt

Buße und Umkehr bedeuten, das Bisherige aufzugeben?

„Buße tun“ im Sinne der Bibel, des Neuen Testaments meint: Neu anfangen und sich Gott zuwenden wollen, das bisherige Leben und Denken zu überdenken und zur Umkehr bereit zu sein, bereit zu sein so zu leben, wie Jesus das vorgegeben hat: nach dem Gebot der Nächstenliebe und der Bergpredigt.

Der Heilige Geist auch Teil der Dreifaltigkeit, die schwer zu erklären ist.

Gott ist als Vater der Schöpfer der Welt, der Ursprung alles Seins. In Jesus ist dieser Gott Mensch geworden. Durch den Heiligen Geist handelt Gott in der Welt, es ist die Kraft, die treibt und begeistert und die Kirche über Jahrhunderte zusammengehalten hat. Seine Wirkung geht bis in die Gegenwart, ist bis heute spürbar.

Wo sollte der Heilige Geist in der evangelischen Kirche heute besonders wirken?

Durch den Heiligen Geist handelt Gott in der Welt, schafft Frieden und Versöhnung, weckt Glaube, Liebe und Hoffnung. Dieses Wirken wünschen wir in unseren Gemeinden. Als Minderheitenkirche hat man immer die Angst, dass man irgendwann in der Mehrheit aufgeht und verschwindet. Man wünscht, dass diese Kirche weiter bestehen bleibt, dass Menschen immer wieder bereit sind, sich einzubringen. Und so einbringen, dass sie andere für die Sache begeistern können. Damit man merkt, dass dieser Mensch für die Kirche brennt und wir es schaffen, das Feuer der nächsten Generation weiterzugeben.

Wie kann der Einzelne das Wirken des Heiligen Geistes auf sich umlegen?

Es ist eine unsichtbare Kraft wie der Wind. Es heißt ja auch in der Bibel der Geist ist wie ein Sturm, man sieht ihn nicht, man sieht nur, was er macht. Er bewegt die Blätter, er kann aber auch zum Sturm werden. Er ist auch wie Feuer. Es gibt die Redensart Feuer und Flamme für etwas sein, oder meine große Flamme. Das heißt, ich bin von etwas oder von jemandem begeistert, überzeugt. Es wird auf kurze und auf längere Sicht etwas sichtbar. In diesem Fall für Jesus, Gott, das Christentum.

Pfingsten wirft für mich persönlich noch einmal die Kernfragen des Lebens auf. Warum lebe ich, warum werde ich geboren? Nur damit ich sterbe? Nein, ich möchte so leben, dass von mir als Mensch etwas weiterlebt. Jeder Mensch gibt seinem Leben einen gewissen Sinn. Nicht unbedingt religiös.Diese Sinngebung, dieses Geistliche, dieses Nichtgreifbare kann man zwar nicht fassen, aber es ist trotzdem da. Das ist für den Menschen der Sinn des Geborenwerdens und der Sinn des Sterbens. Das, was dazwischen ist und was darüber hinaus ist, ist für mich Pfingsten.

Renate Bauinger ist Hochschullehrerin

Die evangelische Kirche ist mit ähnlichen Phänomenen wie die römisch-katholische Kirche konfrontiert, wie Desinteresse, Kirchenaustritte etc. Dabei hat sie die strukturellen Probleme der katholischen Kirche nicht. Die Frauen sind gleichberechtigt und können Pfarrerinnen und Bischöfinnen werden, es gibt Basisdemokratie statt Zentralismus. Was sind die Gründe für diese Schwäche?

Wenn wir das wüssten, wüssten wir, wo wir ansetzen müssen. Wir haben eine Erfahrung gemacht. Wenn Menschen sich von der Kirche schon sehr weit entfernt haben, sich dieser Kirche nicht mehr verbunden fühlen, nicht mehr wissen, was evangelische Kirche ist, dann braucht es oft nur einen kleinen Anlass, der dann zum Austritt führt – und das muss nicht immer der Kirchenbeitrag sein. Auch nach der Abschaffung des Karfreitags als evangelischer Feiertag waren viele Austritte zu verzeichnen.

Welche Hauptherausforderung sehen Sie heute für Ihre Kirche?

Eine sehr aktuelle Herausforderung wird die Zeit nach Covid sein, wie geht es weiter? Wo können wir fortsetzen, anknüpfen? Die Arbeit mit Kindern in den Gemeinden, Konfirmanden- und Jugendarbeit haben nun länger als ein Jahr aussetzen müssen. Wir hatten keine Bibelstunden, kaum kirchliche Trauungen und Taufen, Beerdigungen unter strengen Auflagen, Gottesdienst ohne Gesang und mit vielen Einschränkungen. Wir hatten keine Gemeindefeste und keine Möglichkeit Gemeinschaft zu pflegen.

Es gab viele Angebote – Andachten, Gottesdienste, Kindergottesdienste – online. Hausbriefe und Hausandachten wurden verfasst und zugestellt. Sitzungen und Treffen fanden online statt. Es ist die Frage, wie viele Menschen sich an diese neue Situation so gewöhnt haben, dass sie an dem, was vorher war, noch anknüpfen können und wollen. Oder sich mit den neuen Gegebenheiten abgefunden haben, vielleicht auch damit gut zurechtkommen. Ich glaube nicht, dass wir dort wieder fortsetzen können, wo wir durch die Epidemie aufhören mussten.

Die Situation ist eine schwierigere.

Ja. Es ist eine Situation, die viele Frage aufwirft. Eine Frage, die mich persönlich sehr beschäftigt ist, wo und wie wurde der Religionsunterricht in dieser Zeit weitergeführt? Religionsunterricht lebt von der Begegnung und der Gemeinschaft, dem Erleben und Erzählen. Wir müssen auch hier wieder eine Normalität hineinbringen.

Die evangelische Kirche positioniert sich in Fragen der Flüchtlings- und Sozialpolitik gesellschaftspolitisch eher links. In der Meinung der breiten Bevölkerung ist das eine Minderheitenposition. Wie gehen Sie damit um?

Ich habe da aus meiner Geschichte heraus ein eigenes Selbstbewusstsein. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, deren Vorfahren in der Zeit Reformation und der Gegenreformation schon evangelisch waren. Sie hat dieses Evangelisch-Sein immer gelebt, teilweise im Verborgenen, und sie musste deswegen auswandern. Ein Teil der Familie ist geblieben. Ich habe als Minderheit innerhalb einer Minderheit gelebt und auch erlebt, dass auch eine Minderheit eine Meinung haben muss und darf.

Das Haus Ihrer Vorfahren in Bad Goisern gibt es ja heute noch.

Mehrere Mitglieder der Familie Liebhart sind als Rädelsführer eingestuft worden. Mathias Liebhart wurde 1737 nach Siebenbürgen deportiert. Die Wiener Hofkanzlei prägte damals den Begriff Transmigrationen, weil die Deportationen innerhalb des Reiches erfolgten. Das war ein Verstoß gegen das Religionsgesetz, denn sie hätten das Recht gehabt, in ein Land ihrer Wahl auszuwandern. Das hat man ihnen aber nicht zugestanden. Man hat es damit begründet, dass sie nicht wüssten, was sie glauben. Sie wurden als „Sektierer“ eingestuft. Die ersten Transmigranten mussten sich 1734, nach ihrer Ankunft in Siebenbürgen, einer Glaubensprüfung durch den Bischof unterziehen. 94 Fragen zur Bibel wurden ihnen gestellt, und nachdem sie diese alle beantworten konnten, sind sie in die evangelische Kirche aufgenommen worden. Sie kamen nach Neppendort, das heute ein Stadtteil von Hermannstadt ist. 1781 war ein Liebhart schon als Kirchenvater in der Leitung der evangelischen Kirche. Die Landler, wie sie genannt wurden, haben sich sehr schnell im Gemeindeleben etabliert, und Neppendorf wurde sehr bald zur größten Landlergemeinde Siebenbürgen, die Zuwanderer waren nach ein paar Jahrzehnten zwei Drittel, die Siebenbürger Sachsen ein Drittel der Ortsbewohner.

Das kirchliche Leben, aber auch das Alltagsgeschehen musste durch Vorschriften und Absprachen genauestens geregelt werden, damit ein friedliches Zusammenleben möglich war. Zum Beispiel, in welchem Dialekt erfolgt die Begrüßung bei einer Begegnung. Das ging bis zur Regelung des Tragens der Tracht, der Predigt- und Unterrichtssprache, Speisevorschriften, Sitzordnung in der Kirche. So war es möglich, dass die ursprünglichen Einwohner Neppendorfs, die Siebenbürger Sachsen, die Zuwanderer akzeptieren konnten und ein friedliches Miteinander möglich war.

Nach dem historischen Exkurs wollen wir zur Frage zurückkommen.

Ich empfinde und erlebe die evangelische Kirche einerseits in den Äußerungen eher zurückhaltend, oft nicht wahrgenommen in der Gesellschaft und von der Politik fehlt oft das Verständnis und Wissen um die Schwierigkeiten und Besonderheiten einer Minderheitenkirche. Ein Beispiel ist die Abschaffung des Karfreitags als arbeitsfreien Tag, wo es von der evangelischen Kirche nicht gelungen ist, eine zufriedenstellende Lösung auszuhandeln. Von der Politik vermisse ich in dieser Causa Verständnis für das Anliegen einer religiösen Minderheit.

Unsere Gesellschaft ist mit der Entwicklung konfrontiert, dass die Zuwanderer stärker werden. Deren Vorstellungen von Religion darf man nicht einfach vom Tisch wischen. Nein, das darf man nicht. Jeder Zuwanderer bringt seine Religionen und seine Kultur mit, Zuwanderer sind oft sehr verbunden mit ihrer Religion und der Glaube hat einen festen Platz auch im Alltag. Diese Entwicklung darf man nicht ignorieren und sie muss auch in den verschiedenen Bereichen berücksichtigt werden, zum Beispiel in der Schule.

Schulanfang und Schulschluss sind festliche Anlässe, die gemeinsam gefeiert werden sollen, als multireligiöse, interreligiöse oder interkulturelle Feiern. Dabei ist es wichtig, die dafür ausgearbeiteten Feiermodelle zu berücksichtigen. Oder bei einem Todesfall in einer Schule. Betroffenheit und Trauer brauchen keine Grenzen, sondern ein füreinander Dasein.

Unter Einschluss aller Religionen.

Wichtig ist, dass man aufeinander zugeht, offen miteinander kommuniziert und offen für Neues ist. Dabei dürfen keine Themen ausgespart bleiben.

Zum Beispiel?

Das Thema Frauen oder Erziehung, Bildung.

Das ist ein schwieriger Dialog.

Ganz schwierig. Wir müssen davon wegkommen, dass es etwas Einheitliches gibt, dass wir alle gleich sind. Es wird jeder in seiner Kultur verankert bleiben und es gibt einen gemeinsamen Nenner, ein gemeinsames Aktionsfeld, das nicht statisch ist.

Was ist der gemeinsame Nenner?

Das wäre für mich, etwas miteinander tun, Schnittstellen im Alltag zu finden. Man arbeitet zum Beispiel miteinander, da gelten für alle die gleichen Regeln. Man geht miteinander in die Schule, feiert Feste miteinander. Das müssen gar nicht religiöse Feste sein. Ich habe das in Deutschland erlebt, da hat es einmal im Jahr einen Tag der Kulturen gegeben. Da haben die in der Stadt Aalen angemeldeten Kulturvereine für ihr Land typische Gerichte gekocht und ihr Herkunftsland damit vorgestellt. Das ist immer noch ein beliebtes Stadtfest. Die Besucher gehen von Stand zu Stand, kosten, reden miteinander, kommen ins Gespräch und lernen sich kennen.

Manche propagieren den Begriff der Leitkultur. Braucht es so etwas?

Nein. Ich bin gegen solche Begriffe. Was ist eine Leitkultur? Ich muss da an Leithammel denken. Einer, der die Richtung angibt? Wir brauchen Begegnungen auf Augenhöhe, die über die Arbeit und die Schule hinausgehen. Wenn man jemanden aus einer anderen Kultur persönlich kennt, bereit ist, sich mit dem Fremden vorurteilsfrei auseinanderzusetzen, können solche Begegnungen zu einer Bereicherung werden.

Kommentare