Das Ende extremer Armut wird greifbar

Krisen über Krisen, soweit das Auge reicht. Auch die Armut wird immer schlimmer. Moment, stimmt das überhaupt?

Nein, sagt der junge deutsche Ökonom Max Roser (32), der in Oxford forscht. Seit fünf Jahren trägt er Daten zusammen, die zeigen: Anders als viele Menschen denken, ist es um unsere Welt nicht so schlecht bestellt. Für Kulturpessimisten ist sein Projekt (OurWorldinData.org) ein Albtraum in Grafiken.

Roser hat Statistiken der Weltbank zurück bis ins Jahr 1820 ergänzt. Und siehe da: Die extreme Armut hat abgenommen und zwar deutlich (Grafik).

Vor 200 Jahren fristeten 90 Prozent der Weltbevölkerung ihr Dasein in völliger Mittellosigkeit. 2015 waren es weniger als 10 Prozent. Noch viel zu viele, aber ein klarer Fortschritt – vor allem in den letzten drei Jahrzehnten. Das UNO-Ziel aus dem Jahr 2000, die extreme Armut bis 2015 zu halbieren, wurde mehr als erfüllt.

Die Zahl der Ärmsten geht sogar absolut betrachtet zurück: 1990 steckten 2 Milliarden Menschen in der Armutsfalle, 2015 waren es 706 Millionen. Und das, obwohl sich die Weltbevölkerung seither verdoppelt hat.

Neue Mittelschicht

Kann das stimmen oder ist das ein statistischer Trick? "Ja, es gibt Konsens, dass in der Armutsbekämpfung Fortschritte gemacht wurden", sagt Michael Obrovsky, Entwicklungsökonom beim Institut ÖFSE, zum KURIER. Allerdings sorgt die Art, wie die Weltbank extreme Armut definiert, für heftige Kritik. Sie setzt die Schwelle bei 1,90 Dollar pro Tag an, früher waren es sogar nur 1,25 Dollar. Das sichert bestenfalls ein Überleben. "Der Armutsfalle ist man damit nicht entronnen", sagt Obrovsky (siehe Nachgefragt unten).

Die jüngsten "UN-Nachhaltigkeitsziele" gehen deshalb weiter. Bis 2030 soll extreme Armut zur Gänze ausradiert werden. Das scheint tatsächlich möglich, denn seit Mitte der 1980er-Jahre sind die globalen Einkommen stark gestiegen. Dafür war nicht etwa die Entwicklungshilfe verantwortlich. Der Hauptgrund war die Globalisierung. Der viel gescholtene Kapitalismus hat also nicht mehr Armut erzeugt, sondern diese reduziert? Schon. Aber der Geldsegen war sehr ungleich verteilt: In Afrika südlich der Sahara ist sehr wenig davon angekommen.

Tatsächlich sind für den Rückgang der Armut in der Statistik vor allem jene eineinhalb bis zwei Milliarden Chinesen und Inder verantwortlich, die der ärgsten Armut entrinnen konnten. "Diese neue Mittelschicht, die in Asien oder sogar Afrika angeblich entsteht, hat mit unseren Vorstellungen aber nichts zu tun", warnt Obrovsky. Für die Weltbank zählt man schon mit 2 bis 20 Dollar pro Tag zum Klub der Mittelschicht.

Entwicklungshilfe wird heute nicht mehr rein karitativ-humanitär verstanden, sondern setzt verstärkt auf Wirtschaftspartnerschaften. Der Experte vermisst dabei jedoch globale Strategien. Am meisten helfen würde ein gerechteres Wirtschaftssystem: "Könnten die Entwicklungsländer multinationale Konzerne angemessen besteuern, hätten sie mehr Mittel zur Verfügung als über die gesamte Entwicklungshilfe."

Zwei Arten Armut

Zu wenig Geld für ein Handy oder den Schulausflug – auch das kann eine Form von Armut sein. Anders als die Weltbank definiert die EU den Begriff nämlich nicht mit einem Geldbetrag, sondern relativ: Arm ist, wer weniger als 60 Prozent des "landesüblichen" Einkommens zur Verfügung hat und deshalb vom sozialen Leben ausgeschlossen ist. Wird ein Land reicher und ungleicher, steigt die Armut fast automatisch. Das erklärt, warum sogar in Österreich 1,2 Millionen Menschen als armutsgefährdet gelten können. Die UNO hat jedem Land aufgetragen, diese Art der Armut bis 2030 zu halbieren. Dieses Ziel dürfte ungleich schwerer zu erreichen sein.

Teil 1: Wellness, Städtetrip und dann noch auf eine Kreuzfahrt

Teil 2: Globalisierung: Das Ende extremer Armut wird greifbar

Noch Ende der 1960er warnten Ökonomen wie der Nobelpreisträger Gunnar Myrdal, mit Asien werde es ein furchtbares Ende nehmen: die Bevölkerungsexplosion, gepaart mit drückender Armut und Korruption ließen das Schlimmste befürchten. Und das zu einer Zeit, als die Deutschen noch ihr Wirtschaftswunder und die USA ihren amerikanischen Traum – vom Tellerwäscher zum Millionär – feierten.

Gekommen ist es ganz anders: Chinas Anteil an der Weltwirtschaft ist von damals knapp 2 Prozent auf heute 18 Prozent geklettert.

Ungleich verteilt

Was Myrdal nicht vorhersehen konnte: Deng Xiaoping sorgte mit Wirtschaftsreformen Anfang der 1980er dafür, dass China einen echten Sprung vorwärts machen konnte. Mit dem Beitritt zur Welthandelsorganisation 2001 hatte sich das Reich der Mitte endgültig als Werkbank der Welt etabliert. Nach 1989 öffneten sich die Ex-Sowjetstaaten für den Welthandel, auch Indien holte Firmen und Investitionen ins Land. Und das Internet ließ die Welt endgültig zum globalen Marktplatz schrumpfen.

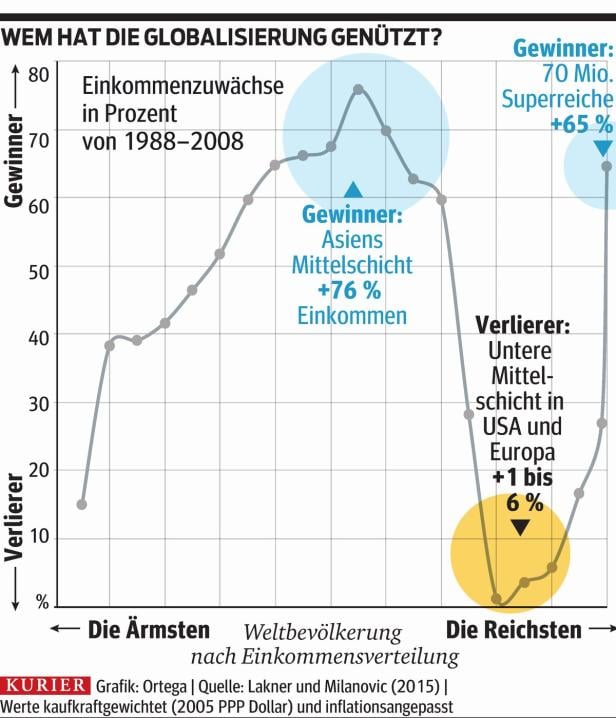

1988 bis 2008, grob betrachtet vom Fall der Berliner Mauer bis zum Ausbruch der Krise, war die Hochphase dieser Globalisierung. Unternehmen spannten ihre Wertschöpfungsketten rund um den Erdball. Wem hat das wirklich genützt?

Die Gewinner, die Verlierer

Sie zeigt, um wie viel die Einkommen in den zwanzig Jahren insgesamt gestiegen sind – und zwar aufgeteilt nach globalen Einkommensklassen. Von den Ärmsten der Welt ganz links bis zu den Reichsten ganz rechts.

Fazit: "Die Gewinne aus der Globalisierung sind nicht gleichmäßig verteilt", schreibt Milanovic in seinem jüngsten Buch, das im Oktober auf Deutsch ("Die ungleiche Welt") erscheinen soll. Die klaren Gewinner sind in jenem Segment zu finden, wo die Mittel- und Oberschicht Asiens zu Hause ist: Ihre Einkommen sind um bis zu 76 Prozent gestiegen.

Ebenfalls auf die Butterseite gefallen sind 70 Millionen Superreiche, vor allem in den USA, Europa und Japan, die sich über satte Zuwächse von 65 Prozent freuen durften.

Große Verlierer sind hingegen die Menschen aus der unteren Mittelschicht in den USA und in Europa. Sie sind zwar immer noch reicher als die Kollegen in Fernost. Ihre verfügbaren Realeinkommen sind aber in zwanzig Jahren nicht gestiegen. Eine Zeit lang konnten viele den Lebensstandard durch mehr (öffentliche wie private) Schulden halten – das wurde durch die Krise obsolet. Und es erklärt, warum so viele Menschen das Gefühl haben, dass es ihnen nicht besser geht und sie von den reichen Eliten übervorteilt werden.

Zwiespältiges Fazit

Ist die Globalisierung also ein Fluch oder ein Segen? Das Bild fällt jedenfalls zwiespältig aus. Insgesamt ist die Welt ein gerechterer Ort geworden, sagt Milanovic. Die globale Armut hat seit Mitte der 1980er stark abgenommen.

KURIER-Nachgefragt bei Entwicklungsökonom Michael Obrovsky vom Institut (ÖFSE - Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung)

Michael Obrovsky: Ja, es gibt einerseits Konsens, dass in der Armutsbekämpfung Fortschritte gemacht wurden. Andererseits wird die Weltbank von Wissenschaftern kritisiert: Die Schwelle von 1,90 Dollar pro Tag stellt natürlich eine rein statistische Größe dar, keine absolute Messlatte. Damit ist man nicht in jedem Fall der Armutsfalle entronnen.

Was sind die Gründe für die Fortschritte?

Dass die Einkommen gestiegen sind geht nicht primär auf die Entwicklungszusammenarbeit zurück, sondern der Hauptgrund war sicher die Globalisierung. Deren Erfolge waren aber regional sehr unterschiedlich gestreut: Vom Anstieg der Investitionen und der Verlagerung von Produktion aus Europa und den USA hat vor allem Asien profitiert - China, Indien, später Thailand, Malaysia. In Afrika südlich der Sahara ist dafür sehr wenig davon angekommen. Und man darf nicht vergessen: Diese neue Mittelschicht, die in Asien oder sogar in Afrika angeblich entsteht, hat mit unserer Vorstellung einer Mittelschicht nichts zu tun – auch nicht, wenn man die Definition bei mindestens 4 Dollar pro Tag ansetzt.

Die neuen UN-Ziele bis 2030 sehen vor, dass die extreme Armut global beseitigt wird. Zudem soll die Armut in jedem einzelnen Land halbiert werden. Was halten Sie davon?

Das Ziel sollte sein, dass Regierungen globale Entwicklungsstrategien entwerfen und globale Auswirkungen ihrer Politik mitdenken. Die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG) sind da auf alle Fälle ein enormer Fortschritt, weil sie erstmals die Industrieländer selbst zur Armutsbekämpfung verpflichten und weil hier Umwelt, Klima, Soziales und Wirtschaft zusammengedacht werden.

Das ist auch in der Entwicklungszusammenarbeit ein starker Trend. Diese wird schon lange nicht mehr nur karitativ-humanistisch oder philantrop verstanden. Ich sehe es als Fortschritt, wenn Entwicklungsprozesse als Aufbau wirtschaftlicher, sozialer, ökologischer Strukturen und Kapazitäten verstanden werden und Entwicklung nicht einfach zur EZA abgeschoben wird. Deshalb werden jetzt häufig auch von Österreich Wirtschaftspartnerschaften in der EZA gefördert. Dabei gilt es primär, entwicklungspolitische Ziele zu verfolgen und diese nicht in den Dienst der Exportförderung für heimische Firmen zu stellen. Investitionen werden in Schwellenländern getätigt, weil das die attraktiveren Märkte sind. Für fragile Staaten wird es auch in Zukunft Entwicklungszusammenarbeit brauchen.

Was würde den ärmsten Ländern denn helfen?

Vorsichtig formuliert brauchen wir ein gerechteres Weltwirtschaftssystem. Stichwort Steuergerechtigkeit: Könnten die Entwicklungsländer multinationale Konzerne angemessen besteuern, hätten sie mehr Mittel zur Verfügung als über die gesamte Entwicklungshilfe. Oder das berühmte Beispiel: Die EU schließt bekanntlich Abkommen mit westafrikanischen Regierungen, um mit hochgerüsteten Fischereiflotten möglichst nahe an die Küste fahren zu können. Dann ist es Augenauswischerei, wenn wir zeitgleich über Fabrikprojekte diskutieren, in denen diese Länder Fisch verarbeiten sollen. Sie werden nämlich schlicht keine Fische mehr finden. Eine kohärentere Politik im Dienste der globalen Entwicklung würde mehr helfen als Entwicklungszusammenarbeit.

Die EU wird seit langem kritisiert, weil sie mit ihren Exportüberschüssen den Markt in Afrika ruinieren soll, Stichwort Hühnerteile. Hat sich da nichts gebessert?

Bei Hühnerteilen und Rindfleisch dürfte sich schon einiges verbessert haben. Bei Tomatenmark ist die Situation unverändert: MigrantInnen aus Afrika arbeiten zu Billiglöhnen auf italienischen Plantagen, das Mark wird dann nach Afrika exportiert. Und ruiniert dort den Preis für die lokale Tomatenproduktion. Wie sich die aktuelle Schwemme bei Milchpulver auswirkt, wird man erst in einigen Jahren sehen.

Zurück zur Globalisierung: Die weltweite Verteilung der Einkommensgewinne legt nahe, dass die untere Mittelschicht im Westen der große Verlierer war. Überraschend?

Die reichen Eliten, die zum Beispiel in Asien investiert haben, gewinnen so oder so. Daneben gibt es aber auch bei uns die Gruppe der Globalisierungsverlierer. Die negativen Effekte der Globalisierung verlagern sich auf untere Einkommens- und Bildungsschichten. Dort sagen die Leute zu Recht: „Mir geht es nicht besser.“ Da ist es nicht überraschend, wenn diese Menschen den Freihandel, die Migration oder auch die Öffnung Osteuropas ablehnen. Sie empfinden das als Konkurrenz und Bedrohung.

Eine Abschottung kann aber gerade für eine kleine, offene Wirtschaft wie Österreich auch keine Lösung sein, oder?

Nein, das wäre für die österreichische Volkswirtschaft sicher nicht zielführend. Aber gleichzeitig haben die Probleme jetzt auch China erreicht: Manche Firmen gehen zurück in den Westen, weil die Lohnkosten steigen. Oder sie ziehen in andere Länder wie Bangladesh oder Vietnam weiter. Das kann sicher auch nicht das Ziel sein: Ein permanenter Wettbewerb der Nationen, wer gerade billiger ist… Da braucht es globale Lösungen.

Kommentare