Geistesblitz im Kinderzimmer

© Heinz Troll/fischertechnik GmbH

Mit Artur Fischer, dem Erfinder der Fischer-Technik-Baukästen, starb vor wenigen Wochen einer der letzten großen Schöpfer von klassischem Kinderspielzeug. Rückblick auf die Zeit, in der Kreativität noch ein Spiel war.

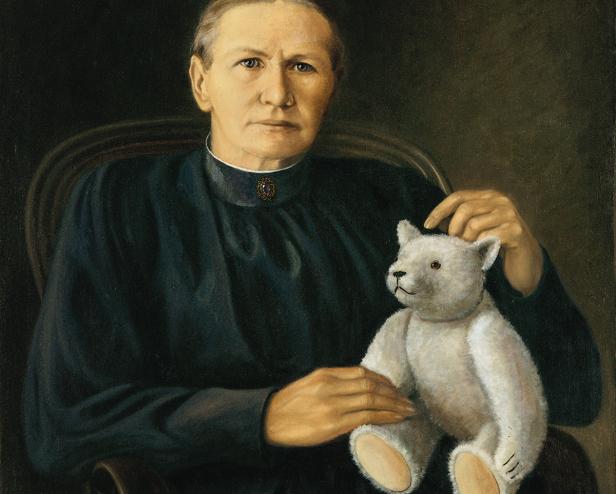

Der Teddy zum Lieben

Margarete Steiff, PLÜSCHTIERE

© Steiff Retail GmbH

Steiff Retail GmbH

Die junge Frau aus dem schwäbischen Städtchen Giengen, die in der elterlichen Schneiderei arbeitete, wollte eigentlich nur ein Nähkissen in Elefantenform schneidern. Doch das putzige Ding aus Filz namens „Elefäntle“ begeisterte die Kinder des Ortes und war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Margarete Steiff, die als Kind an Kinderlähmung erkrankt war und seither im Rollstuhl saß, nähte andere Tiere wie Hunde, Katzen und Pferde. Das Motto: „Für Kinder ist nur das Beste gut genug.“ Ihrem Neffen Richard gelang im Jahr 1902 der Coup: Er entwickelte den Bären mit dem Produktnamen PB55, der erst nach mehreren Jahren als Ladenhüter zum Verkaufsschlager wurde. Als Markenzeichen erhielten die Steiff-Tiere den metallenen Knopf im Ohr. Das Fabrikgebäude aus Glas und Stahl, in dem die Teddys produziert wurden, trägt im Volksmund den Namen „Jungfrauenaquarium“. Im Lauf der Zeit veränderte sich auch die Form der Teddys: von der einigermaßen naturgetreuen Nachbildung zum drolligen Bärenkind.

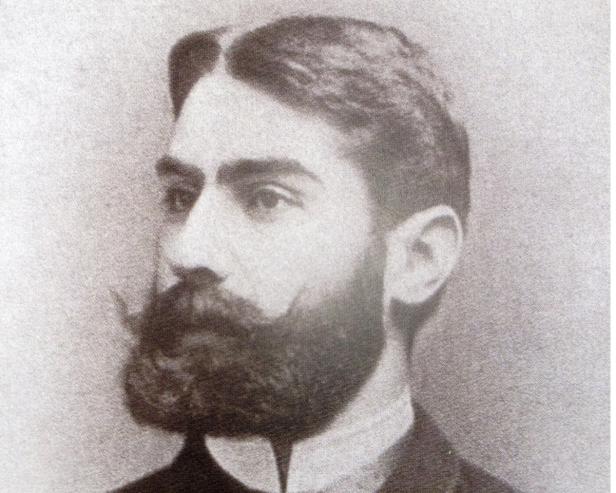

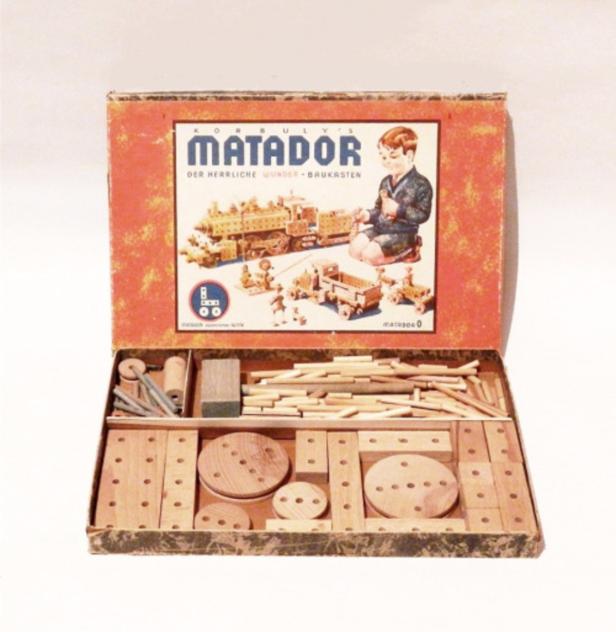

Alles dreht sich

Johann Korbuly MATADOR

© MATADOR Spielwaren GmbH

MATADOR Spielwaren GmbH

Die Auslage in der schmalen Passage in der Mariahilfer Straße übte magnetische Anziehungskraft aus. Alles drehte sich, alles bewegte sich. Bunte Tischtennisbälle rollten schiefe Ebenen hinunter, um am Ende wieder hinaufgehievt zu werden. Erstaunlich, was man mit den Holzbausteinen, die der Techniker Johann Korbuly für seine drei Buben erfunden hatte, alles machen konnte.

© MATADOR Spielwaren GmbH

MATADOR Spielwaren GmbH

1901 ließ Korbuly den Matador-Baukasten patentieren. Gelochte Platten, Räder und verschieden große Klötze ließen sich mit Holzstiften verbinden, mit einem kleinen Hammer wurden sie in die Löcher geklopft. Alles war mit allem kombinierbar, später kamen Zahnräder und Eisenbahnschienen dazu. Sogar ein Elektro-Matador gab es. Und falls die Holzstifte wieder einmal nicht und nicht in die Löcher passen wollten, musste man sie nur ins heiße Backrohr legen – und schon flutschte es.

Unter Dampf

Theodor Friedrich Wilhelm Märklin MÄRKLIN

© Märklin

Märklin

Das Schwabenland ist offenbar ein guter Boden für Spielzeugerfinder. Das Unternehmen in Göppingen, gegründet von Theodor Friedrich Wilhelm Märklin, produzierte zunächst Puppenküchen‚ Kreisel und Karren. Die Söhne Eugen und Karl präsentierten auf der Leipziger Messe 1891 ihre erste Spielzeugeisenbahn.

© Märklin

Märklin

Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die nicht zuletzt darauf aufgebaut war, dass verspielte Väter ihren Söhnen das schenkten, was sie selbst gerne gehabt hätten. Mit der Einführung der Spurweite 0 brachte Märklin ein wenig Ordnung in die Welt der Modelleisenbahnen und ermöglichte die Kombination verschiedener Bahnen. Die Wagons und Loks sind nach den Vorbildern aus Deutschland, der Schweiz, den Benelux-Ländern und natürlich auch Österreich gebaut. Der Strom wird, anders als bei den meisten anderen Anbietern, über einen Schleifer an der Unterseite der Wagons an Kontaktpunkten in der Schienenmitte abgenommen.

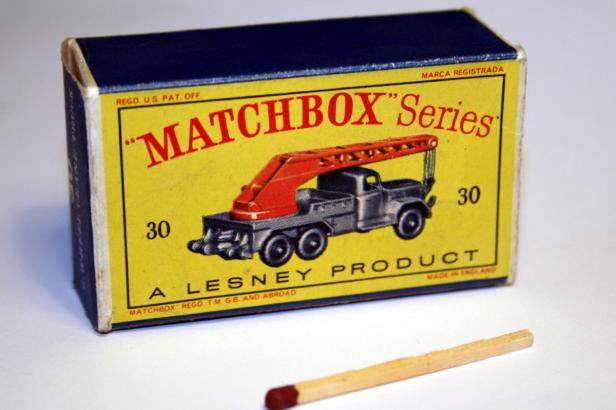

Wwwrrruuummm!!!

Jack Odell MATCHBOX

Der Auslöser war Jack Odells Tochter Anne. Sie sollte etwas in die Schule mitbringen, das so klein war, dass es in eine Streichholzschachtel passte. Zunächst probierte sie es mit Spinnen, doch dann beschwerten sich die Klassenkameraden. Also baute Papa Jack, ein britischer Ingenieur, dem Töchterchen eine grüne Mini-Dampfwalze. Schon ein Jahr später, 1953, gingen Matchbox-Fahrzeuge in Serienproduktion und erfreuten von da an Millionen Kinder.

© Getty Images/Getty Images

British businessmen Leslie Smith (1918 - 2005, left) and John Odell of the toy firm Lesney Products & Co. Ltd. with a selection of their 'Matchbox' series of die-cast model cars, at the company's factory in Hackney, London, 17th June 1968. (Photo by Chris Ware/Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images)

Das erfolgreichste Modell der aus Zinkguss hergestellten Spielzeuge war die Krönungskutsche von Queen

Elizabeth II. Sie wurde mehr als eine Million Mal verkauft. Danach folgten Feuerwehrautos, Kipplaster und zunächst vor allem britische Pkw-Modelle wir Vauxhall, Jaguar oder Aston Martin, aber auch VW-Käfer oder Rennautos. Viele wurden zu begehrten Sammlerstücken. Die Autos wurden immer detailreicher – mit Türen, die man öffnen konnte und beweglichen Kranarmen. Heute ist die Marke in Händen des Spielwarenkonzerns Mattel.

Viel Taille und Busen

Ruth Handler BARBIE

© (c) Nora Feller/Corbis

- photographed: ca. 1998

Ihr voller Name lautet Barbara Millicent Roberts. Doch jeder kennt sie nur als Barbie. Sie ist die Modepuppe schlechthin. Ihr Geburtsjahr: 1959. Damals kostete sie drei Dollar. Ruth Handler, geboren in Denver als Tochter polnischer Einwanderer, produzierte sie nach dem Vorbild einer Puppe, die sie in einem Luzerner Schaufenster entdeckt hatte. Modelmaße, Pony, blonder Pferdeschwanz, geschlossene Lippen, Wespentaille und Busen. Den Namen erhielt sie nach Handlers Tochter Barbara. Mit unzähligen Garderobesets – die Basis des kommerziellen Erfolges – konnte sie neu gestylt werden, die Haare ließen sich frisieren. Sie umgab sich mit Freunden und Verwandten: Ihr Freund Ken (nach Handlers Sohn Kenneth), ihre kleine Schwester Skipper, ihre Cousine Francie, die Zwillinge Tutti und Todd.

© Barbie Martell

Barbie Martell

Barbie wurde von Anfang an viel kritisiert. Ihre Taille sei so schmal, dass in einem menschlichen Körper mit ihren Maßen zu wenig Platz für alle Organe wäre. Auf den dünnen Beinen könne sie nicht stehen, ein lebensgroßes Modell wäre zwischen 1,88 und 2,26 Meter groß. Mädchen, die diesem Schönheitsideal nacheiferten, drohten Essstörungen. Immerhin: Heuer hat der Spielzeugkonzern Mattel eine Plus-Size-Barbie mit annähernd normalen Körpermaßen auf den Markt gebracht.

Mit Mut und Nut

Artur Fischer TECHNIKBAUKASTEN

© fischertechnik GmbH

fischertechnik GmbH

Er erhielt den Spitznamen „Daniel Dübeltrieb“. Schließlich erfand Artur Fischer den Dübel, unerlässliches Hilfsmittel für alle Bauer und Bastler. Der deutsche Patentekönig, dem wir auch den Synchronblitz für die Fotokamera, den Bohranker, essbares Kinderspielzeug aus Kartoffelstärke sowie mehr als 1.100 weitere Erfindungen verdanken, ist Ende Jänner mit 96 Jahren gestorben.

Bis vor einem Jahr tüftelte der geniale Erfinder noch täglich in seiner Werkstatt. In den Bubenzimmern der technikinteressierten Jugend werden sich seine Baukästen aber wahrscheinlich noch lange finden.

Grundlage des Fischer-Systems ist ein Baustein, der durch Nute und Zapfen an allen sechs Seiten mit anderen Teilen verbunden werden kann. Was 1964 zunächst als Weihnachtsgeschenk für die Kinder von Geschäftspartnern Fischers gedacht war, wurde zum Renner. Das Baukastensystem wuchs, es kamen Motoren und Getriebe dazu, immer größere Konstruktionen wurden möglich. Und für kleinere Kinder wurde eine Vorschulversion entwickelt, damit sie rechtzeitig ihre technischen Fähigkeiten entdecken konnten.

Bis vor einem Jahr tüftelte der geniale Erfinder noch täglich in seiner Werkstatt. In den Bubenzimmern der technikinteressierten Jugend werden sich seine Baukästen aber wahrscheinlich noch lange finden.

Grundlage des Fischer-Systems ist ein Baustein, der durch Nute und Zapfen an allen sechs Seiten mit anderen Teilen verbunden werden kann. Was 1964 zunächst als Weihnachtsgeschenk für die Kinder von Geschäftspartnern Fischers gedacht war, wurde zum Renner. Das Baukastensystem wuchs, es kamen Motoren und Getriebe dazu, immer größere Konstruktionen wurden möglich. Und für kleinere Kinder wurde eine Vorschulversion entwickelt, damit sie rechtzeitig ihre technischen Fähigkeiten entdecken konnten.

Wie die eigenen Kinder

Käthe Kruse PUPPEN

© Käthe Kruse GmbH

Käthe Kruse GmbH

Der sehnlichste Wunsch von Käthe Kruses älterer Tochter war eine Puppe. Doch der Vater des Mädchens weigerte sich. Zu kalt und steril fand er das, was es in den Geschäften zu kaufen gab. „Ick koof euch keene Puppen. Ich find se scheißlich. Macht euch selber welche“, ließ der Mann aus Berlin Frau und Tochter wissen. Das war 1905. Also begann Mama Käthe zu basteln. Zunächst für ihre Töchter, dann, fünf Jahre später, ließ sie ihre Werke im Berliner Warenhaus Hermann Tietz ausstellen. Möglichst natürlich sollten sie aussehen, sie waren ihren eigenen Mädchen nachempfunden. Weich und lebensecht, im Gegensatz zu den filigranen Porzellanpuppen, die es bis dahin gegeben hatte. Puppen zum Liebhaben eben. Das Publikum war begeistert, die Kinder liebten Kruses Puppen, auch die Presse war voll des Lobes, sogar der berühmte Spielzeughändler FAO Schwarz aus New York orderte 150 Stück.

Der Körper der in Handarbeit gefertigten Puppen war aus Stoff und mit Reh- oder Rentierhaar ausgestopft, manchmal auch um ein Drahtskelett geformt mit Stoff überzogen. Das Haar war entweder aufgemalt oder aus echtem Haar zu einer Perücke geknüpft. Später begann Kruse mit der Herstellung von Stubenpuppen und vielfältigen Accessoires. Die Puppen wurden zu Sammlerobjekten.

In den 1920ern gewann Kruse gegen einen langwierigen Urheberrechtsprozess gegen den Großkonzern Bing aus Nürnberg, der ihre Puppen imitierte und in industrieller Massenproduktion herstellte.

Käthe Kruses Tochter Hanne führte das Werk der Mutter weiter, mittlerweile übernahm der Hape Konzern Erzeugung und Vertrieb.

Der Körper der in Handarbeit gefertigten Puppen war aus Stoff und mit Reh- oder Rentierhaar ausgestopft, manchmal auch um ein Drahtskelett geformt mit Stoff überzogen. Das Haar war entweder aufgemalt oder aus echtem Haar zu einer Perücke geknüpft. Später begann Kruse mit der Herstellung von Stubenpuppen und vielfältigen Accessoires. Die Puppen wurden zu Sammlerobjekten.

In den 1920ern gewann Kruse gegen einen langwierigen Urheberrechtsprozess gegen den Großkonzern Bing aus Nürnberg, der ihre Puppen imitierte und in industrieller Massenproduktion herstellte.

Käthe Kruses Tochter Hanne führte das Werk der Mutter weiter, mittlerweile übernahm der Hape Konzern Erzeugung und Vertrieb.

Die Welt hat Noppen

Ole Kirk Christiansen LEGO

© LEGO Group

LEGO Group

Zuerst fertigte der dänische Kunsttischlermeister Ole Kirk Christiansen (Bild Mitte) Holzspielzeug. 1949 begann die Produktion der genoppten Kunststoffsteine. 1958, nach dem Tod des Vaters, ließ sein Sohn Godtfred das System patentieren. Geschickte Kinder setzten sie zu Häusern, Tieren, Autos, Lokomotiven und später sogar zu Raumschiffen oder ganzen Städten zusammen.

© LEGO Group

LEGO Group

Der Name Lego leitet sich von dem dänischen „leg godt“, auf Deutsch „spiel gut“ ab und nicht, wie oft behauptet, vom Lateinischen lego für ich lese, ich sammle. Weil Kleinkinder die Steine verschlucken könnten, wurden 1969 die Duplo-Steine geschaffen. Sie sind, wie der Name sagt, doppelt so groß und lassen sich trotzdem mit den normalgroßen Steinen kombinieren. In Billund, der Heimat Ole Kirk Christiansens, entstand 1968 der erste Freizeitpark Legoland.

Die Nachfahren der Zinnsoldaten

Hans Beck PLAYMOBIL

© PLAYMOBIL

PLAYMOBIL

Wirklich schön sind sie nicht. Aber so praktisch und vielseitig einsetzbar. Die Kunststoffmanderln von Playmobil. Ihre Größe: Exakt 7,5 Zentimeter, damit kann jede Kinderhand sie fest umschließen. Sie können Arme, Beine und Kopf bewegen und in ihren klammerartigen Händen können Sie Werkzeuge aller Art halten. Sie waren die Nachfahren der Zinnsoldaten.

Am Anfang, im Jahr 1974, bestand das Playmobil-Personal der einfach gestalteten Figuren mit den schwarzen Knopfaugen aus Indianern, Rittern und Bauarbeitern. Später kamen Tiere, Märchenfiguren und Weltraumhelden, Wikinger, Piraten und alte Römer samt Accessoires dazu. Und die Konstruktion der Männchen wurde immer ausgefeilter: Ihre Köpfe wurden mit Kerben versehen, damit man dort Bärte, Brillen und Kopfbedeckungen aller Art montieren konnte.

Hans Beck, der Vater von Playmobil, war ein gelernter Tischler und Modellbauer aus Thüringen. Schon früh begann er für seine jüngeren Geschwister Spielsachen zu basteln. Als Entwickler verhalf er der Firma, die seine Idee umsetzte, zu einem Welterfolg.

Am Anfang, im Jahr 1974, bestand das Playmobil-Personal der einfach gestalteten Figuren mit den schwarzen Knopfaugen aus Indianern, Rittern und Bauarbeitern. Später kamen Tiere, Märchenfiguren und Weltraumhelden, Wikinger, Piraten und alte Römer samt Accessoires dazu. Und die Konstruktion der Männchen wurde immer ausgefeilter: Ihre Köpfe wurden mit Kerben versehen, damit man dort Bärte, Brillen und Kopfbedeckungen aller Art montieren konnte.

Hans Beck, der Vater von Playmobil, war ein gelernter Tischler und Modellbauer aus Thüringen. Schon früh begann er für seine jüngeren Geschwister Spielsachen zu basteln. Als Entwickler verhalf er der Firma, die seine Idee umsetzte, zu einem Welterfolg.

Kommentare