Wissenschaftler des Jahres: Kontrolle mit "Big Data"

Die Vorhersage von Gesundheitsrisiken bestimmter Alters- und Bevölkerungsgruppen, die Simulation der Ausbreitung und Bekämpfung eines Waldbrandes in einer Region, das Risiko eines Wirtschaftscrashs: Die Komplexitätsforschung will sinnvolles Wissen aus großen Datenmengen generieren, in diesen Muster erkennen und wissenschaftliche fundierte Prognosemodelle entwickeln.

Das sagt einer der führenden Komplexitätsforscher Österreichs, Univ.-Prof. Stefan Thurner (48). Er ist jetzt vom „Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten“ zum „Wissenschafter des Jahres“ gewählt worden. Diese Auszeichnung vergibt der Klub einmal jährlich an Forscherinnen und Forscher, die sich um die verständliche Vermittlung ihres Fachgebietes verdient gemacht haben.

Neues Forschungszentrum

Der 1969 in Innsbruck geborene Thurner ist Leiter des Instituts für die Wissenschaft komplexer Systeme der Med-Uni Wien und Präsident des 2016 eröffneten „Complexity Science Hub Vienna“ (CSH) im Palais Strozzi in Wien-Josefstadt. Dieses Zentrum wird von der MedUni Wien, den Technischen Universitäten Wien und Graz, der Wirtschaftsuniversität Wien, dem Austrian Institute of Technology (AIT) sowie dem Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg getragen. Thurner will mit seinen derzeit rund 20 Kolleginnen und Kollegen Wien zu einem internationalen Zentrum dieses jungen Forschungsgebietes machen. Nach Wien kam er übrigens zunächst nicht wegen seines Studiums in Theoretischer Physik an der TU Wien (siehe auch Textende), sondern weil er als Klarinettist am Musikkonservatorium aufgenommen wurde.

KURIER: Wie erklären Sie jemandem den Begriff Komplexitätsforschung?

Stefan Thurner: Komplexe Systeme sind Systeme, deren Mechanismen wir bis jetzt nicht verstanden haben und die letztlich unkontrollierbar sind – etwa die Gesellschaft, das Klimasystem oder auch die Wirtschaft. Sie können derzeit den Crash eines Finanzsystems nicht hundert- prozentig verhindern, er passiert einfach. Wir glauben zwar, alles im Griff zu haben, dem ist aber in vielen Bereichen nicht so. Komplexe Systeme bestehen immer aus vielen einzelnen Elementen - Menschen, Institutionen, Naturkräften oder Molekülen etwa. Diese Elemente sind miteinander vernetzt, interagieren miteinander. Wie in solchen komplexen Systemen Risikosituationen entstehen - etwa in Finanzmärkten, im Klimasystem oder generell in Ökosystemen - das wird derzeit wissenschaftlich meist nicht verstanden.

Der Physiker Stephen Hawking hat die Komplexitätsforschung als „die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet.

Komplexität ist eine der Herausforderungen der Physik, weil sich die Wechselwirkungen in diesen Systemen ständig ändern: Die Interaktionen zwischen Verkehrsteilnehmern etwa; oder die Kredite zwischen verschiedenen Banken. Ich muss diese Systeme virtuell nachbauen, Modelle entwickeln, in denen dieselben Interaktionen – etwa solche im Verkehr oder zwischen Banken – stattfinden wie in der Wirklichkeit auch.

Wie funktioniert das?

Für Complexity Science brauche ich drei Zutaten: Daten über die Eigen- schaften der Bauteile eines Systems und ihrer Wechselwirkungen; große Rechenleistungen und die Mathematik, um das abbilden und verstehen zu können.

Dazu benötige ich eine ganz neue Form von mathematischen Tools, die man nicht im Lehrbuch nachblättern kann, sondern erst erfinden muss. Complexity Scientists erfinden Werkzeuge, um mit großen Datensätzen Vorhersagen über das Verhalten verschiedener Systeme machen zu können: Wie breitet sich eine Pandemie (weltweite Epidemie, Anm.) aus? Wie eine Wirtschaftskrise? Aber auch wie setzt sich eine neue Erfindung durch? Wenn die Vorhersagen dann passen, ist es ein gutes Modell.

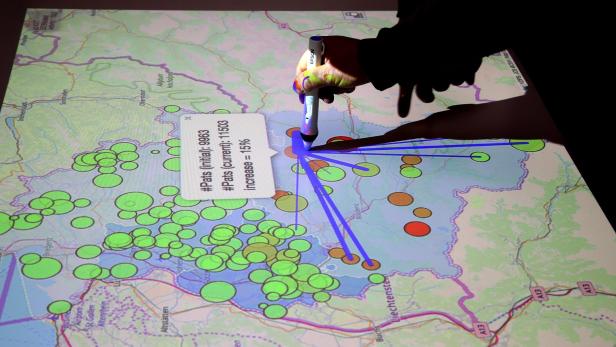

Sie können zum Beispiel die Ausbreitung eines Brandes und die Effizienz von Löschmaßnahmen auch anschaulich in einer virtuellen Landschaft darstellen.

Kollegen von uns in Santa Fe in New Mexico, USA, haben den "Simtable" entwickelt: Ein Tisch mit einer Auflage aus speziellem Sand, darüber ein hochauflösender Beamer, verbunden mit unseren Rechnern. Alle Szenarien aus unseren Modellen können wir hier optisch darstellen: Wie rasch breitet sich ein Feuer bei welcher Windstärke aus? Welche Straßen muss ich sperren, damit die Feuerwehr optimal schnell von A nach B kommt? Wie wirkt sich so eine Sperre konkret aus? Wie viele Löschflüge sind notwendig, um das Feuer komplett zu löschen? Es ist immer eine Mischung aus Wirklichkeit - den zugrundeliegenden Daten - und einer Simulation der zu erwartenden Ereignisse und der Szenarien, die ich durchspiele möchte.

Wir wollen anhand der Bauteile eines Systems und ihrer Wechselwirkungen verstehen, wie Gesellschaften funktionieren, ihre Finanz- und Gesundheitssysteme, oder Fragen zur Nachhaltigkeit beantworten: Wie lange kann die Menschheit noch ernährt werden? Wieviel Dünger und Boden ist dafür notwendig? Und was passiert, wenn der Phosphor als Düngemittel nicht mehr zur Verfügung stünde?

Das können wir heute noch nicht beantworten. Kommt es morgen zu einer Krise wie einem Lebensmittelengpass, geht es uns wie den Menschen im Mittelalter: Wir sind komplett überrascht und konnten es nicht vorhersehen und uns nicht auf die Katatstrophe vorbereiten - es trifft uns aus heiterem Himmel. Das muss aber nicht so sein, weil alles in der Welt funktioniert nach Regeln, ich muss sie nur alle verstehen.

Und dann kann durch die Daten komplexer Prognosemodelle einem Wirtschaftscrash oder einem Lebensmittelengpass früher gegengesteuert werden?

Das ist das Ziel. Deshalb ist unserer Forschung direkt für die Gesellschaft relevant: Sie führt dazu, dass man erstmals die Entwicklung komplexer Systeme vorausberechnen und damit auch kontrollieren kann. Ein Beispiel aus der Physik: Wenn Wasser kalt wird friert es. Es bleiben die gleichen Moleküle, aber es wurde ein einziger Parameter – die Temperatur – geändert. Beim Finanzsystem hingegen wissen wir zum großen Teil gar nicht, welche Parameter es tatsächlich sind, die den Wechsel von „sehr stabil“ zu „hochgradig labil“ auslösen. Oder welche Faktoren die Lebensmittel- versorgung wirklich gefährden könnten.

„Big Data“, große, verknüpfte Datenmengen, machen vielen auch Angst und werden als Bedrohung – Stichwort Überwachung – gesehen.

Big Data kann sehr gut für Überwachung verwendet werden. Die größten und erfolgreichsten Firmen der Welt legen ohne unser Wissen Profile von uns an, um uns gezielt Produkte verkaufen zu können. Sehr wenige Menschen wissen dadurch sehr viel über alle. Um diese Macht zu brechen, ist es notwendig, Transparenz zu fordern. Ich muss eine Kontrolle über meine Daten haben, andernfalls droht eine neue, selbst verschuldete Abhängigkeit. Wir benötigen auch Alternativen zu den Datenmonopolisten von heute wie etwa Google. Eine Möglichkeit wäre, dass die EU Geld in die Hand nimmt und einen eigenen, guten Google baut, der die Menschenrechte wahrt und keine Verletzungen der Persönlichkeitsrechte begeht.

Sie wollen Big Data aber anders nutzen.

Natürlich, wir wollen damit verstehen lernen, wie der Homo sapiens funktioniert in einer vernetzten Gesellschaft –und wie die Dinge funktionieren, die er schafft. Wissenschaft war immer „Big Data Science“ – wenn Galileo Galilei die Pendelbewegung untersucht hat, hat er auch listenweise Daten gesammelt. Zur Verarbeitung der Daten hatte er allerdings nur einen Prozessor – sein Gehirn. Heute liegen Daten von allem und jedem vor – und wir haben die notwendige Rechenleistung, um damit etwas Sinnvolles anzufangen.

Wie nützen Sie die Komplexitätsforschung zur Verbesserung der Gesundheitssysteme?

Ich kann die Daten, die über unser Gesundheitssystem aus den vergangenen Jahren zur Verfügung stehen, in ein mathematisches Modell gießen und dieses in die Zukunft laufen lassen, fast wie eine Zeitmaschine: Wie ändern sich die Patientenströme in einer Region,wenn ich dort weniger Ärzte habe oder ein Spital schließe? Wann ist die Kapazitätsgrenze der verbleibenden Ärzte erreicht? Wir sehen anhand großer Datenmengen auch viel genauer als das bisher möglich war, welche weiteren Gesundheits-risiken zum Beispiel jemand hat, der an Diabetes erkrankt ist.

Können Sie ein Beispiel dafür nennen?

Wir sehen uns anhand anonymisierter Daten die Zusammenhänge und zeitlichen Abstände zwischen der Entstehung einzelner Erkrankungen an. Das Ergebnis ist ein Netzwerk, in dem jeder Punkt eine Krankheit ist. Wenn man dieses Netzwerk kennt, kann man Krankheitsentwicklungen viel besser vorhersagen als das heute möglich ist. Man sieht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, bei dieser oder jener Krankheit innerhalb von fünf Jahren diese oder jene Erkrankung auch noch zu bekommen. Dabei haben wir unter anderem entdeckt, dass es bei Diabetikern eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt, auch an Parkinson zu erkranken. Das war bisher nicht so klar.

Können Sie auch den Einfluss von Umweltfaktoren auf den Gesundheitszustand erkennen?

Wir haben uns einmal die Diabeteshäufigkeit nach Geburtsjahr angesehen – wie hoch also der Anteil der Diabetiker an allen in einem Jahr geborenen Menschen ist. Da sieht man natürlich, je älter die Menschen werden, ums mehr Diabetes haben sie. In der Kurve gibt es aber drei Zacken: Wer 1920/21, 1938 oder 1946/47 geboren wurde, hat ein doppelt so hohes Diabetes- risiko – in damals besonders armen Bundesländern wie dem Burgen- land war das Risiko sogar mehr als doppelt so hoch. Das waren jene Jahre, in denen es eine Hungersnot gegeben hat.

Wenn eine schwangere Frau Hunger hat, bereitet sich der Embryo auf eine zuckerfreie Umgebung vor, er bildet weniger insulinproduzierende Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Ist die Hungersnot allerdings vorbei, sind die wenigen Zellen ständig überlastet und mit 40,50 Jahren bricht der Diabetes aus.

Sie haben mit Hilfe Ihrer Forschung auch schon Wahlbetrug nachgewiesen. Wie funktioniert das?

Wenn wir Daten auf Sprengelebene bekommen, können wir anhand zweier Tests checken, ob es massive oder leichte Unregelmäßigkeiten

gegeben hat. In einer funktionierenden Demokratie kann man statistische Muster erkennen,die – bei allen Unterschieden im Wahlverhalten – praktisch durchgängig sind. Wenn es aber plötzlich in entlegenen Regionen eine auffällige Verschiebung der Wahlbeteiligung in einzelnen Wahllokalen gibt, oder auffällige Verschiebungen im Stimmverhalten, sind das Hinweise auf Unregelmäßigkeiten. Etwa, dass in die Urnen vorab gefälschte Stimmzettel eingefüllt worden sind oder keine geheime Wahl möglich war, weil die Siegerpartei unverhältnis- mäßig mehr Stimmen bekommen hat. Unsere Analysen etwa von Wahlen in Russland, der Türkei, Uganda und Venezuela decken sich mit kritischen Erkenntnissen von OSZE-Beobachtern.

Wie wird man Komplexitätsforscher?

Ich habe mich als Physiker ursprünglich mit Elementarteilchenphysik befasst und dann noch eine zweite Dissertation in Wirtschaft - Finanzwissenschaften - gemacht. In der Denkwerk- statt Sante Fe Institute in New Mexico habe ich große Wissenshafter kennengelernt, die nur mehr den Fragen nachgingen, die sie wirklich interessierten, unabhängig von ihrer früheren Forschung. Und so bin auch ich von der Elementarteilchenphysik weg und hin zu den komplexen Systemen gekommen. Complexity hat mit Physik zu tun: Aber es ist eine viel kompliziertere Physik – weil ich Aussagen treffen muss über Dinge, die erst entstehen werden, die noch nicht vorhanden sind.

„Es gibt einen Trend sich zu fragen, wozu man Fakten braucht“, warnte Stefan Thurner am Montag bei seiner Präsentation als „Wissenschafter des Jahres“. „Die Wissenschaft befindet sich derzeit in einer Krise.“ Die Wissenschaftler müssten stärker kommunizieren, dass Wissenschaft die einzige Basis für Neuerungen und Innovationen ist: Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der vergangenen 300 Jahre seien „die Basis für die rasante Entwicklung der Gesellschaft seither“. Er möchte seine Auszeichnung auch dafür nützen um aufzuzeigen, dass man „auf ,Fake-News‘ nicht aufbauen kann“.

In Ungarn, Russland und auch den USA gebe es bereits eine Entwicklung, wissenschaftliche Fakten seitens der Politk abzutun und Budgets zu kürzen. In Österreich sehe er das noch nicht, aber es gebe die Gefahr, „dass auch wir da vielleicht hineinlaufen“. Deshalb sei es wichtig, „den Anfängen zu wehren“.

Österreich könnte in vielen Bereich in der Wissenschaft „viel besser“ sein, sagt der Komplexitätsforscher. „In vielen Bereichen schwimmen wir im Mainstream und dem Mainstream hinterher und sind nicht visionär.“

Komplexitätsforschung sei jedenfalls ein Zukunftsthema: „Das Faszinierende daran ist, dass wir mit einer unfassbaren Datenmenge arbeiten. Und früher oder später werden wir alles, was auf diesem Planeten passiert, aufzeichnen.“

Kommentare